Genozid in Ruanda:

Tödliches Schweigen?

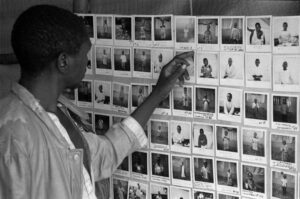

Im April 1994 ermordeten extremistische Hutu mehr als 800 000 Menschen – meist Tutsi – in Ruanda. Schon vor dem Genozid gab es Hinweise auf ein Massenmorden. Dass die deutsche Botschaft in Kigali davon wusste, belegen Akten des Auswärtigen Amtes. Bislang gab es aber keine politische Aufarbeitung der deutschen Rolle vor dem Genozid. Anders sieht es zwar in Frankreich aus, trotzdem sind auch hier noch viele Fragen offen. Zeitzeugen werfen beiden Ländern Ignoranz, Desinteresse und Untätigkeit vor.

Pascal Bataringaya sitzt auf der Terrasse eines Apartments in Ruandas Hauptstadt Kigali. Unter seinem Jackett trägt der große Mann ein pinkfarbenes Hemd mit Kollar. Heute ist Bataringaya Vorsitzender der presbyterianischen Kirche Ruandas. Als das Morden vor 30 Jahren begann, war er Mitglied im Kirchenchor, den der deutsche Pfarrer Jörg Zimmermann in Kigali leitete. Mit Zimmermann habe er damals oft über die ruandische Politik diskutiert, über die angespannte Stimmung im Land.

„Ein Genozid fällt nicht einfach vom Himmel“

„Ein Genozid fällt nicht einfach so vom Himmel. So etwas kündigt sich an“, sagt Bataringaya. Er erinnert sich an extremistische Hutu-Milizen, die schon ab 1993 immer öfter ungezügelt durch Kigali zogen, Straßensperren errichteten, Tutsi angriffen, sie massakrierten und töteten. Diese Machtdemonstrationen der Milizen, der Interahamwe, hat auch Jörg Zimmermann noch vor Augen. Jeder wusste, dass sie Tutsi umbringen, sagt er. „Wer sagt, mir war das nicht klar, da weiß ich nicht, wo der gedanklich war. Das war eindeutig.“ Die deutsche Botschaft in Kigali schien das nicht zu begreifen. In einem Schreiben an das Auswärtige Amt vom 21. März 1993 bezeichnete sie die Interahamwe, die später maßgeblich am Völkermord beteiligt waren, lediglich als jugendliche Parteianhänger. Das belegen Akten, die jetzt, nach 30 Jahren Sperrfrist erstmals einsehbar sind.

Fehleinschätzungen und falsche Bewertungen

„Eine Fehleinschätzung von vielen“, sagt Anton Peez. Der Politikwissenschaftler arbeitet am Peace and Research Institut (Frankfurt am Main): In den vergangenen Jahren hat er sich mit der Rolle der deutschen Außenpolitik Anfang der 1990er-Jahre in Ruanda auseinandergesetzt. In unserem Gespäch legt Peez besonderes Augenmerk auf den Bericht eines Menschenrechtsbündnisses vom Jahresanfang 1993. Darin sei die Schwelle zum Völkermord konkret diskutiert worden. Das Auswärtige Amt in Bonn forderte daraufhin eine Einschätzung der deutschen Botschaft an. Am 2. Februar 1993 schrieb sie: „Die pauschalen Vorwürfe ‚Völkermord‘ und ‚Kriegsverbrechen‘ könnten sich auf die an den Tutsi verübten Gewalttaten beziehen. In dem im Wort ‚Völkermord‘ implizierten Ausmaß, nämlich in der Vernichtung eines ganzen Volkes, liegen die an der Ethnie der Tutsi verübten Verbrechen ganz sicher nicht.“ Im Rückblick ist klar: Die Vorwürfe aus dem Menschenrechtsbericht waren nicht aus der Luft gegriffen. Der Genozid in Ruanda war minutiös geplant und von Hutu-Extremisten in staatlich hohen Positionen orchestriert. Macheten und andere Waffen waren in den Wochen und Monaten vor Beginn des Mordens im ganzen Land verteilt worden. Die Milizen der Interahamwe wurden in Camps der ruandischen Armee ausgebildet, Todeslisten wurden angefertigt. Und seit Mitte 1993 hetzte der private Radiosender Radio Télévision des Milles Collines, RTLM, täglich gegen die Tutsi, bezeichnete sie als Kakerlaken, Ungeziefer, das getötet werden müsse – meist in der Landessprache Kinyarwanda, aber es gab auch Sendungen auf Französisch.

Frankreichs schwerwiegende Mitverantwortung

Denn bis zum Genozid war Französisch die zweite Amtssprache in Ruanda. Frankreich hatte enge Verbindungen zur Regierung von Präsident Juvénal Habyarimana – politisch und auch privat standen sich Habyarimana und der damalige französische Präsident François Mitterrand nah. „Frankreich hat die Diktatur gestärkt“, sagt Vincent Duclert, Historiker und Genozid-Experte. Frankreich habe den ethnischen Rassismus des damaligen ruandischen Präsidenten Habyarimana und sein gewalttätiges Regime bedingungslos unterstützt und habe damit dazu beigetragen, dass es zum Genozid kommen konnte.

Vincent Duclert leitete eine Untersuchungskommission zur Rolle Frankreichs im Völkermord. Emmanuel Macron hatte sie 2019 einberufen und ihr Zugang zu tausenden von Akten gewährt. Ihr Abschlussbericht wurde im März 2021 vorgelegt und veröffentlicht. Darin bescheinigen die Historiker Frankreich eine schwerwiegende Mitverantwortung am Völkermord, aber keine Mitschuld: „Frankreich hat die Mörder nicht bewaffnet, hat keine Anweisung gegeben, Tutsi zu verfolgen, Frankreich ist also nicht mitschuldig“, sagt Duclert mit Nachdruck. „Aber Frankreichs Politik hat dazu geführt, dass sich das Regime von Präsident Habyarimana derart radikalisieren konnte.“ Frankreich, so der Historiker, habe überhaupt nicht verstanden, was in Ruanda vor sich ging. „Und das allein ist schon sehr schlimm.“ Trotz des Berichts sind in Frankreich bis heute viele Fragen offen. Zum Beispiel, ob das französische Militär und damit auch die Regierung das Genozid-Regime unterstützte. Das sagen Überlebende wie Eric Nzabihimana.

Das Versagen der Opération Turquoise

Der Ruander entkam den Mördermilizen. Drei Monate versteckte er sich mit rund 60 000 anderen Tutsi in den Hügeln von Bisesero, oberhalb des großen Kivu-Sees. Sie seien eine Art „Résistance“ gewesen, erklärt er, versuchten, sich zu wehren gegen die Hutu-Milizen, die sie mit Gewehren und Macheten bewaffnet aufspürten. Ihren Mördern hatten sie allerdings nur selbstgebaute Waffen, Steine und Holzpfeile entgegenzusetzen.

Ende Juni 1994, kurz vor Ende des Genozids richtete Frankreich rund um Bisesero eine humanitäre Schutzzone ein, unter UN-Mandat. Die Soldaten der sogenannten Opération Turquoise sollten helfen, den Völkermord zu beenden. Aber – das zeigt der Bericht von Vincent Duclert – es gab noch ein weiteres Ziel: nämlich dafür zu sorgen, dass nach dem Genozid die frankreichfreundliche Regierung im Amt bleibe, dass die Rebellenarmee RPF rund um den heutigen ruandischen Präsidenten Paul Kagame das Land nicht übernehme. Das, sagt Eric Nzahbihimana, sei mit ein Grund gewesen, warum die französischen Soldaten ihn und andere Tutsi nicht als Opfer, sondern als Kämpfer betrachteten und sie schutzlos zurückließen am Nachmittag des 27. Juli 1994.

An diesem Tag traf eine Patrouille des französischen Militärs in den Hügeln von Bisesero auf Nzabihimana. „Ich habe mich unter diesem Baum versteckt. Und ich habe sie hier lang fahren sehen“, erinnert sich der 60-Jährige. Nzahbihimana verließ dann sein Versteck, rannte auf die Soldaten zu. Erst als er ihnen seine Wunden und die vielen Leichen um ihn herum zeigte, hätten sie verstanden, dass weder er noch andere Tutsi zu den Rebellen gehörten. Und trotzdem, sagt Nzabihiman, halfen sie nicht. „Sie sagten, sie seien nicht dafür gerüstet. Sie kämen in zwei bis drei Tagen zurück. Dann sind sie umgedreht und sind gefahren.“ „Wären die französischen Militärs am 27. Juni geblieben, dann wäre der Genozid hier beendet gewesen. Die Interahamwe hätten nicht in der Gegenwart französischer Soldaten getötet.“ Davon ist Nzabihimana überzeugt.

Klage gegen französische Militärs

2005 erstatteten er und fünf andere Überlebende mit der Hilfe von Opferorganisationen Anzeige gegen französische Generäle. Ihr Vorwurf: Beihilfe zum Genozid im Falle Bisesero. Höchstens Unterlassene Hilfeleistung sagt das französische Militär. Seit 2012 liegt die Klage beim Pariser Strafgericht für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Schon mehrmals wurde das Verfahren eingestellt. Immer wieder haben die Nebenkläger, Überlebende und Opferorganisationen, neue Dokumente ins Spiel gebracht, die zur Wiederaufnahme führten. Aber dass die Klage am Ende Erfolg haben könnte, davon geht Nzabihimana nicht mehr aus. Er und andere Überlebende sind enttäuscht von der französischen Justiz. Frankreich sei ein Rechtsstaat und bestrafe seine Militärs nicht, erkenne seine Verantwortung im Genozid an den Tutsi nicht an. Nzabihimana verweist auf den Historikerbericht, dessen Fazit ihm aber nicht ausreicht. „Frankreich und sein Militär“, sagt er, „waren Komplizen in diesem Genozid. Ob sie das wahrhaben wollen, oder nicht.“

Deutschland hätte ein Druckmittel gehabt

Was die Rolle Deutschlands vor und während des Völkermordes angeht, sprechen weder Experten noch Zeitzeugen von einer Unterstützung des Genozid-Regimes. Trotzdem war das Land einer der größten Geldgeber für Entwicklungshilfe. Anton Peez verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass Deutschland damit durchaus einen Hebel gehabt hätte, Druck auf die ruandische Regierung auszuüben. Andere Staaten, zum Beispiel Kanada, sagt Peez, hätten das genutzt, haben schon 1992 das Budget für die Entwicklungshilfe eingekürzt.

Einer unabhängigen Aufarbeitung der Rolle der deutschen Außenpolitik stehe das Auswärtige Amt zwar offen gegenüber, eine Kommission wurde aber bis jetzt nicht eingesetzt. 30 Jahre nach dem Völkermord gegen die Tutsi ist die Rolle Deutschlands also nur ansatzweise erforscht, während viele derer, die damals vor Ort waren, ihre eigene Rolle und Position immer wieder hinterfragen. Auch Jörg Zimmermann. „Wir hätten viel früher viel lauter schreien müssen“, sagt er 30 Jahre nach Beginn des Genozids. Vor allem, fügt er hinzu, viel zielgerichteter gegenüber den Einrichtungen im diplomatischen Deutschland. Zimmermanns Fazit: „Das wäre nötig gewesen und das haben wir auch ein Stück weit vermissen lassen.“

Die Autorin

Sabine Wachs wurde am 21. Oktober 1986 in Saarbrücken geboren und ist dort aufgewachsen. Nach ihrem Abi-Bac am Deutsch-Französischen Gymnasium studierte sie Politikwissenschaften mit Schwerpunkt Europastudien im Doppeldiplom an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und am Institut d’Études Politiques in Lille. 2017 gewann sie den deutsch-französischen Journalistenpreis für ihr Hörfunk-Feature SOS im Mittelmeer. Von 2018 bis 2022 war Sabine Wachs als Korrespondentin im ARD-Hörfunkstudio Paris tätig, seit Anfang 2023 arbeitet sie als Reporterin, Autorin und Redakteurin beim Saarländischen Rundfunk. Dort sind Frankreichthemen fester Bestandteil ihrer Berichterstattung.

Sabine Wachs: Tödliches Schweigen – Doku über deutsches und französisches Versagen beim Völkermord in Ruanda, BR Podcast (6. April 2024), Tödliches Schweigen – Doku über deutsches und französisches Versagen beim Völkermord in Ruanda – radioFeature | BR Podcast