Marc Bloch heute:

„Wir zogen es vor, uns in die angsterfüllte Abgeschiedenheit unserer Werkstätten zurückzuziehen.“

Der Historiker Marc Bloch (1886-1944) war Stabsoffizier und musste 1940 die Niederlage Frankreichs gegen Nazi-Deutschland miterleben. In den Wochen nach dem Waffenstillstand schrieb er L’étrange défaite, ein Buch, das zum Standardwerk über politische Krisen wurde und von brennender Aktualität ist.

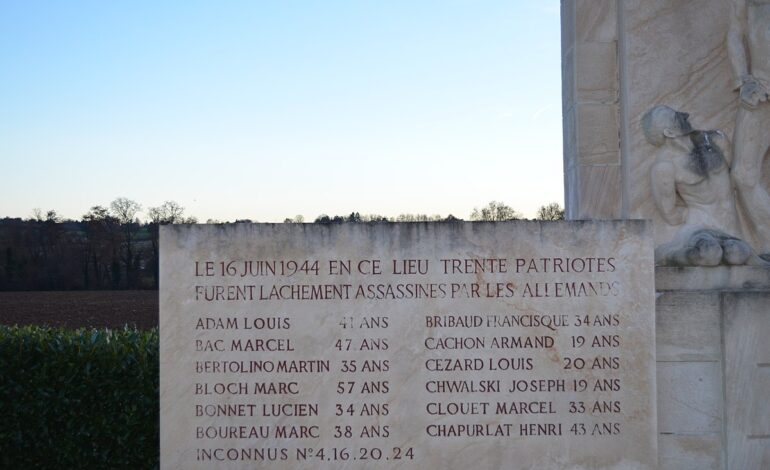

Auf dem Denkmal für die „Märtyrer der Résistance“ in Saint Didier de Formans (Ain) findet man auf der linken Stele an dritter Stelle den Namen des Historikers Marc Bloch. Er war einer der „dreißig am 16. Juni 1944 feige von den Deutschen ermordeten Patrioten“, die zuvor im Gefängnis Saint-Paul und im Fort Montluc in Lyon gefoltert worden waren. Durch eine „seltsame“ Umkehrung der intellektuellen und erinnerungspolitischen Konjunktur wird der Mediävist und Widerstandskämpfer heute vor allem als Autor seines 1940 verfassten Werkes zur Zeitgeschichte gefeiert: „Die seltsame Niederlage: Frankreich 1940 – Der Historiker als Zeuge“.In den 1980er und 1990er Jahren entdeckten die Historiker, die die Geschichte von Vichy und der Résistance neu schrieben und ein neues Verständnis des Ersten Weltkriegs, den Kriegsveteranen Marc Bloch, den Erfinder der „Kriegsgerüchte“ von Neuem. Nach und nach erkannte man, dass der Mediävist kein von den Realitäten abgeschnittener Gelehrter war: Seine Methode bestand darin, von der Gegenwart ausgehend die Vergangenheit besser zu verstehen.

An der Schwelle des Pantheons

Der Historiker wurde daraufhin zur Ikone. Die Zeitschrift Annales, die er 1928 zusammen mit Lucien Febvre gegründet hatte, nährte sich aus seinem Erbe als Held der Résistance. Er erstand nicht nur als moralische und intellektuelle Autorität. Er war zugleich auch der französische Bürger par excellence, der im Namen des „Heldentums der Vernunft“ zu handeln wusste. Straßen wurden nach ihm benannt wie auch die Universität Straßburg, an der er nach der deutschen „Besatzung“ (1871-1918) seinen ersten Lehrstuhl für Mediävistik innehatte. Seine Beisetzung im Pantheon war 2006 so gut wie beschlossene Sache, als sie durch einen politischen Zufall vertagt wurde. Der Veteran von 1914-1918 hätte es zweifellos vorgezogen, mit all seinen Waffenbrüdern, die zu „großen Männern“ wurden, zusammen mit Maurice Genevoix 2020 in den Tempel der Republik aufgenommen zu werden.

80 Jahre nach seinem Tod ihn und sein Denken wieder aufleben zu lassen, hat etwas Schwindelerregendes; gerade jetzt, wo viele in Europa, und nicht zuletzt Frankreich, sich wieder Parteien zuwenden, die aus dem alten nationalistischen, antiintellektuellen, antisozialistischen, ausländerfeindlichen, antisemitischen (und nun auch antimuslimischen) Fundus schöpfen. Gegen all das hatte sich Marc Bloch sein Leben lang aufgelehnt.

Die Gemeinschaft des Leidens

Die seltsame Niederlage entstand zwischen Juli und September 40, als die Kollaboration erstmalig organisiert wurde. Bloch spricht von einem „Protokoll“. Er verwendet das Vokabular einer polizeilichen oder gerichtlichen Untersuchung, mit der er sich als Autor des Werkes zu legitimieren bemüht. Die ersten 15 Seiten widmet er der „Vorstellung des Zeugen“. Dieser Zeuge sagt „Ich“ in dreifacher Hinsicht: als Historiker, Soldat und Jude. Logischerweise bevorzugt Bloch die Erzählung des Soldaten von der Kriegserklärung an Deutschland (3.09.1939) bis hin zur Niederlage. Dabei erlaubt er sich den Übergang vom „Ich“ zum „Wir“, dem Wir der Gesamtheit aller Kämpfer, aller französischen Patrioten. Die seltsame Niederlage ist auch eine Lektion in Epistemologie, in der Bloch seine experimentelle Methode als Bild im Bild entwirft, ausgehend von seinem eigenen Leben bis hin zur Geschichte. So macht er aus den beiden Weltkriegen (bis 1940) ein Labor seines eigenen Denkens.

Bloch beruft sich immer wieder auf die Zeit des siegreichen Krieges, die Zeit der Heiligen Union, deren beide Begriffe hier in ihrem extremen Wert zu verstehen sind. Seine intellektuelle und emotionale Bildung sind vor allem von den Werten der Heimat geprägt, rund um die Idee der Selbstaufopferung für das nationale Kollektiv, das ein anderer kämpfender Historiker, Jules Isaac, „die Gemeinschaft des Leidens“ nannte.

Eine Lektion für die Gegenwart

Sein Beruf als Historiker ermöglicht es ihm, in die Vergangenheit, selbst die allerjüngste, einzutauchen. Aus der Grundstimmung seiner Liebe zu Frankreich folgt er parallel dem Faden der Zeit und dem seiner Analyse. Er hat so sehr verinnerlicht, dass Anachronismus der Fehler schlechthin ist, dass er ihn 1940 als zentralen Vorwurf an diejenigen richtet, die sein Land – ist es noch „ihr“ Land? – in die Niederlage geführt haben; ihr Anachronismus führte zur Trägheit. Dies findet sich in „Die seltsame Niederlage“ als Leitmotiv wieder: „Wir hatten der Unbeweglichkeit und dem Déjà-vu unseren Glauben geschenkt. (…) Unsere Führer (…) behaupteten vor allem, 1940 den Krieg von 1915-1918 erneut zu führen. Die Deutschen führten den Krieg von 1940. (…) Wir dachten in Kategorien der Vergangenheit …“. Dies geschieht im Übrigen nicht ohne Schuldgefühle; hätte man nicht in den 1930er Jahren, als die Gefahren zunahmen, die akademische Geschichtsschreibung hintanstellen sollen? Wir haben uns nicht getraut, in aller Öffentlichkeit mit lauter Stimme aufzuschreien. (…) Wir zogen es vor, uns in die angsterfüllte Abgeschiedenheit unserer Werkstätten zurückzuziehen. Mögen unsere Jüngsten uns das Blut an unseren Händen verzeihen.“ Dieser Gedanke des „zur Rechenschaft gezogenen Historikers“ suchte ihn immer wieder heim: „Welcher Handwerker, der im Beruf gealtert ist, hat sich nie ohne einen Stich im Herzen gefragt, ob er sein Leben weise genutzt hat?“

Der Historiker und Kämpfer sagt schließlich: „Ich bin Jude. (…) Ich bestehe nie auf meiner Herkunft, außer gegenüber einem Antisemiten.“ Und doch ist seine Zugehörigkeit zum französischen Judentum ein wenig komplizierter. Wenn er die Soldaten seiner Familie auflistet, die seit seinem Urgroßvater im Jahr 1793 im Dienste Frankreichs standen, dann nur, um die Normalität, ja sogar die bürgerliche Banalität seines Werdegangs zu veranschaulichen.

Zwar hatte er in den 1930er Jahren den Antisemitismus Hitlers, all die „Übel, die der Verrückte von Berchtesgaden über die Menschheit bringen sollte“, ganz hellsichtig angeprangert, doch sah er ihn als äußerlich, hypostasiert in einem fremden Land, Deutschland. Bei seinen Bewerbungen für das Collège de France erfuhr er Antisemitismus, relativierte ihn jedoch stets in seinen Misserfolgen: „Es gibt da ein ganz schlimmes Symptom. (…) die unbestreitbare Wiederbelebung des Antisemitismus (…) ein so merkwürdiges soziales Phänomen (Osmose durch die Grenzmembran!). (…) Was mich mehr als alles andere erschreckt, ist diese Unfähigkeit, Werte zu beurteilen, dieser Korpsgeist, diese Gefolgschaft, die alles durchdringt, selbst bei den Besten oder denen, die solche sein sollten.“ Diese Analyse war ein Vorgeschmack auf Die seltsame Niederlage. Diese „Osmose durch die Grenzmembran“ ist eine wunderbare Formulierung: Bloch ist viel zu sehr Franzose, als dass er das typisch Französische dessen, was ihm in den 1930er Jahren widerfuhr, akzeptieren konnte – das war noch bescheiden im Vergleich zu dem, was ihn später erwartete.

Paria und Widerstandskämpfer

Im Sommer 1940 schreibt nicht mehr der Professor-Soldat Bloch, Akteur und Chronist, sondern der Mann, den sein Land sofort zum Paria machte, der von, der Sorbonne ausgeschlossen wurde, auch wenn er eine Ausnahmegenehmigung erhielt, der „der großen Ungerechtigkeit Entkommene“, und an die Universität Straßburg berufen wurde, sich später nach Clermont-Ferrand und Montpellier zurückzog. Wenn er sich als Franzose bezeichnet, weil er die Vichy-Gesetze ablehnt, dann deshalb, weil sie für ihn keineswegs die Gesetze Frankreichs sind, sondern im Gegenteil die Gesetze eines Gegen-Frankreichs, das in die Niederlage führt und nun den Forderungen des Feindes weitestgehend entgegenkommt.

Als er zur New School for Social Research in New York eingeladen wird, verzichtet er auf die Reise, weil weder seine beiden ältesten Kinder noch seine Mutter ein Visum für die Ausreise aus Frankreich oder die Einreise in die USA erhalten können. Er ist hellsichtig genug zu wissen, dass sein Leben kompliziert werden wird, patriotisch genug, um zu denken, dass er sich für den Rest seines Lebens sofort in den Dienst seines Vaterlandes stellen muss. Auch wenn man in diesem Stadium nicht von Résistance sprechen kann, so ist seine Erkenntnis doch offenkundig, dass er bereits zu einer völligen Verweigerung der Anpassung und zu einer Form der intellektuellen Klandestinität übergegangen ist. Die ersten Worte des Buches sind eindeutig: „Werden diese Seiten jemals veröffentlicht werden? Ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls wahrscheinlich, dass sie lange Zeit nicht bekannt werden dürften, es sei denn unter der Hand …“. Zeit seines Lebens hat Bloch stets zwischen dem Individuellen und dem Kollektiven unterschieden und letzterem den Vorzug gegeben. Das verfolgte und leidende Individuum zählte nicht angesichts des zu lösenden nationalen Dramas. Oder, genauer gesagt: das Individuum sollte nur für ein einziges Kollektiv leben, das der Nation Frankreich. Der Kommunitarismus – und erst recht der einiger Juden, und noch schlimmer der, den man ihm als Franzosen „jüdischer Herkunft“ aufzwingen will – der Sinn für die Ausdifferenzierung von Gruppen in einer Nation: Das ist ihm ein Gräuel.

Der Übergang in die Résistance (1942) ist die logische Fortsetzung des Kampfes gegen das falsche Frankreich von Vichy, im Namen des Patriotismus und der Bürgerpflicht. Der Professor-Offizier Marc Bloch handelte hier wie der, der er war: als französischer Offizier in den Diensten der Freischärlerbewegung Franc-Tireur. Zugleich ist er aber auch der Historiker, der an das Schicksal der französischen Republik dachte, die, davon war er überzeugt, bald wiedererstehen würde. Doch der 16. Juni 1944 beendete sein Schicksal und sein Engagement, das auch 80 Jahre später nichts von seiner Aussagekraft verloren hat.

Übersetzung: Norbert Heikamp

Die Autorin

Annette Becker ist emeritierte Professorin für Geschichte an der Universität Paris-Nanterre. Ihre Forschung konzentriert sich auf die Kriege und Völkermorde des 20. und 21. Jahrhunderts, ihre Erinnerungen und ihr Vergessen, sowie auf Künstler, Schriftsteller, Intellektuelle in Kriegen und Geschichtsmuseen, in denen die Erzählungen von Gewalt und Massenverbrechen inszeniert werden. Sie war (zusammen mit Étienne Bloch) Herausgeberin von Marc Bloch. L’Histoire, la Guerre, la Résistance (Quarto Gallimard, 2006).