Oberrhein:

Wenn der Populismus den grenzüberschreitenden Raum schwächt

Im Oberrhein spielt die europäische Integration eine zentrale Rolle. Dennoch haben die letzten Wahlen einen Rekordzuwachs bei populistischen und souveränistischen Parteien sowohl im Elsass als auch in den deutschen Grenzregionen gezeigt. Lange Zeit galten diese Regionen als Aushängeschild der deutsch-französischen Freundschaft. Stellen sie heute die bilaterale Beziehung infrage?

Der Oberrhein nimmt aufgrund seiner Schlüsselrolle bei der deutsch-französischen Aussöhnung einen bedeutenden Platz in Europa ein und gilt oft als Laboratorium der europäischen Integration. Vor diesem Hintergrund erscheint der Aufstieg euroskeptischer Parteien auf nationaler wie europäischer Ebene zunächst paradox. Doch jüngste Kontroversen um die deutsch-französische Zusammenarbeit lassen nicht nur Identitätsdebatten wiederaufleben, sondern legen auch fortwirkende historische Spannungen offen.

Euroskeptizismus und Kontroversen

Bei den letzten Europawahlen erzielte der Rassemblement National (RN) im Elsass 33 % der Stimmen. Auf der anderen Seite des Rheins legte die Alternative für Deutschland (AfD) in den grenznahen Wahlkreisen stark zu und erreichte Ergebnisse zwischen 10 und 27 %. Diese Wahlergebnisse spiegeln eine „geteilte“ populistische Dynamik wider, die immer wieder von kontroversen Debatten begleitet wird – befeuert durch karikierende Darstellungen und Fehlinformationen über die deutsch-französische Zusammenarbeit. Die Art und Weise, wie der Aachener Vertrag (22. Januar 2019) „aufgenommen“ wurde, ist das deutlichste Beispiel dafür.

Dieser Text, der die bilaterale Zusammenarbeit stärken sollte, wurde von beiden Ländern vielfach zum Ziel unbegründeter Kritik. In Frankreich äußerten Persönlichkeiten wie Bernard Monot von der souveränistischen Partei Debout la France alarmistische Behauptungen, wonach der Vertrag das Elsass an Deutschland „ausliefern“ und Deutsch zur Amtssprache machen werde. Marine Le Pen ihrerseits sah darin eine Verletzung der nationalen Souveränität und warnte sogar vor einer möglichen Teilung des französischen Ständigen Sitzes bei der UNO. Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) wiederum kritisierte den Text als „austéritaire“ – eine Wortschöpfung aus „austère“ (streng) und „autoritaire“ (autoritär). Diese Spannungen reichten bis in die Nationalversammlung: Im Juli 2022 bezeichnete ein RN-Abgeordneter den elsässischen Abgeordneten Charles Sitzenstuhl (Bas-Rhin) provokativ als „Botschafter des Bundestags“. Dieser wies die Äußerungen umgehend als Beleidigung des Elsass und als Ausdruck fortdauernder Germanophobie zurück. Entsprechend führte die Anbringung zweisprachiger Ortsschilder in einigen Gemeinden zu einem Wiederaufleben von Gerüchten, die auf den Traumata vergangener Konflikte beruhen.

In Deutschland fiel die Kritik zwar gemäßigter aus, war jedoch ebenso aufschlussreich. Die AfD lehnte den Vertrag ab und bezeichnete ihn als „regionales Förderprogramm“ auf Kosten der deutschen Steuerzahler. Ihrer Ansicht nach gehe es hierbei weder um Frieden noch um Freundschaft, sondern um ein supranationales Projekt, das die nationale Souveränität bedrohe. Diese Rhetorik baute auf einem Narrativ der Selbstviktimisierung auf, in dem jegliche Form von Integration als Verlust zugunsten des Anderen wahrgenommen wird.

Zwischen nationalem Protest und grenzüberschreitender Kontinuität

Das Erstarken euroskeptischer Parteien bedeutet nicht zwangsläufig eine Ablehnung von grenzüberschreitenden Beziehungen. Im Elsass werden die Errungenschaften der europäischen Integration heute kaum infrage gestellt.

Der RN, der lange einen EU-Austritt befürwortet hatte, änderte nach den Präsidentschaftswahlen 2017 seinen Kurs und setzt nun auf eine Reform der Union von innen heraus. Mit dieser Strategie will der RN seine Wählerschaft erweitern, indem er seinen Diskurs stärker auf nationale Themen wie Sicherheit, Zuwanderung oder Kaufkraft ausrichtet – eine Mischung aus Pragmatismus und identitätspolitischer Rhetorik. Wie Studien zudem zeigen, gehören weder die EU noch die deutsch-französische Zusammenarbeit zu den vorrangigen Themen der RN-Wählern – auch nicht bei den Europawahlen. Die Stimmen für den RN lassen sich eher als Protest gegen die nationale Politik erklären – insbesondere in Bezug auf Migrations- und sozialökonomische Fragen.

Eine vergleichbare Dynamik liegt auch der Unterstützung der AfD zugrunde: eine tiefgreifende Ablehnung des „Systems“, die häufig von einem Gefühl der Unsicherheit und der Angst vor Identitätsverlust genährt wird. AfD und RN teilen eine ablehnende Haltung gegenüber jeglicher verstärkten Form der Supranationalität und vertreten eine souveränistische, zwischenstaatliche Sicht auf Europa. Beide Parteien fordern eine Einschränkung der Befugnisse der Europäischen Kommission, obwohl diese eine zentrale Rolle in der territorialen Zusammenarbeit spielt – insbesondere durch das von ihr mitfinanzierte und koordinierte Interreg-Programm.

Die Ablehnung der Eurodistrikte durch den RN verdeutlicht das Misstrauen gegenüber der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die als Bedrohung der nationalen Souveränität wahrgenommen wird. Seit 2022 jedoch stellt die Partei den Schengen-Raum nicht mehr infrage – ein Zeichen gewissen Pragmatismus, im Gegensatz zur AfD. Der RN, der traditionell zentralistisch ausgerichtet ist und an einem Einheitsstaat festhält, unterstützt im Elsass den Austritt aus der Region Grand Est – eine Forderung, die vor Ort breite Zustimmung findet, auch wenn seine Positionen zur territorialen Verwaltungsstruktur vage bleiben.

Die Ambivalenz der grenzüberschreitenden Integration im Elsass

Trotz jahrzehntelanger rheinüberschreitender Zusammenarbeit und einer festen europäischen Verankerung ist die Angst vor einem übermäßigen deutschen Einfluss bis heute präsent. Dieses Misstrauen, das häufig von manchen Parteien instrumentalisiert wird, wurzelt in der Rivalität, die aus den deutsch-französischen Konflikten hervorgegangen ist. Die Vorstellung, das Elsass sei zu durchlässig für deutschen Einfluss, nährt weiterhin nationalistische Diskurse und verstärkt das Misstrauen gegenüber einer als übermäßig empfundenen grenzüberschreitenden Integration.

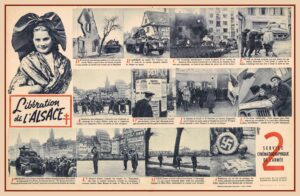

Aus einer historisch weiter gefassten Perspektive versuchte der französische Staat – insbesondere nach beiden Weltkriegen –, einen deutlichen kulturellen Bruch zwischen dem Elsass und Deutschland zu bekräftigen. Im Rahmen einer nationalen Vereinheitlichungsstrategie zielten diese Maßnahmen darauf ab, das Deutschtum der Region abzuschwächen, obwohl es einen wesentlichen Bestandteil ihrer kulturellen und sprachlichen Identität darstellt. Dieser Prozess trug zur Neugestaltung der elsässischen Identität bei, zwischen der Stärkung der französischen Sprache und der teilweisen Verdrängung des rheinischen Erbes. Das Schuldgefühl angesichts eines als zu ausgeprägt empfundenen Deutschtums führte mitunter dazu, dass Teile der Bevölkerung einen übersteigerten frankophilen Nationalismus entwickelten – zum Nachteil der deutsch-französischen Verbindungen. Diese Umstände haben anhaltende Vorurteile sowie ein Misstrauen genährt, das sich bis heute in manchen populistischen Diskursen widerspiegelt und eine potenzielle Hürde für regionale Zusammenarbeit und Integration darstellt.

Doch trotz dieser Vorbehalte zeugen verschiedene Dynamiken – von der lokalen bis zur europäischen Ebene – von einem neuen Bestreben, die Verbindungen im Oberrheingebiet zu stärken. Die Gründung der Europäischen Gebietskörperschaft Elsass markiert einen wichtigen Schritt in Richtung einer Verwaltungsstruktur, die den regionalen Besonderheiten besser gerecht wird. Diese Entwicklung geht mit konkreten Initiativen einher: Förderung der Zweisprachigkeit, Aufwertung des elsässischen Kulturerbes und Intensivierung des Bildungs-, Sozial- und Kulturaustauschs. Im Elsass ist ebenfalls ein Wiederaufleben gemeinsamer rheinischer Traditionen – Karneval, Bierfeste, Musikkultur – zu beobachten, die dazu beitragen, ein Zugehörigkeitsgefühl zu einem gemeinsamen alemannischen Kulturraum zu stärken.

So bleibt der Oberrhein trotz der historisch bedingten Spannungen und des zunehmenden Euroskeptizismus ein Gebiet, in dem kollektives Gedächtnis und Zukunft durch eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit verbunden sind, die Versöhnung fördert und die europäische Verankerung stärkt.

Der Autor

Greg Zwickert ist Master-Student im Doppelstudiengang Europäische Studien: Governance und europäische Gesellschaften an der Katholischen Universität Löwen (Belgien) sowie Territoriale Diplomatie an Sciences Po Straßburg (Frankreich). Derzeit absolviert er ein Praktikum im Jean-Monnet-Exzellenzzentrum für deutsch-französische Zusammenarbeit (Frankreich), wo er an der Koordination wissenschaftlicher Publikationen mitwirkt. Seine Forschungsschwerpunkte liegen insbesondere auf den politischen und institutionellen Dynamiken im Oberrheinraum sowie den Herausforderungen des Euroskeptizismus in dieser grenzüberschreitenden Region.

Dieser Beitrag wurde am 8. März 2025 im Rahmen eines Workshops für französische und deutsche Doktoranden vorgestellt, der gemeinsam vom Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (Universität Bonn) und dem Centre d’Excellence Jean Monnet (Universität Straßburg) organisiert wurde.

Mit Unterstützung der Deutsch-Französischen Hochschule und der Deutschen Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V.