Haushaltsdebatte:

„Der Bayrou-Plan ist zwar nicht perfekt, aber er ist notwendig“

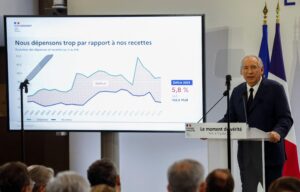

„Eine tödliche Gefahr“: So bezeichnete François Bayrou Frankreichs Schuldenstand bei der Vorstellung des Haushaltsplans 2026. Im Herbst soll das Parlament über den Entwurf entscheiden – sofern die Regierung bis dahin noch im Amt ist.

Noch bevor er überhaupt vorgestellt wurde (15. Juli), war der Bayrou-Plan bereits Ziel zahlreicher Kritiken. Seither haben sie sich vervielfacht. Viele davon erweisen sich jedoch als wenig stichhaltig. Am gewichtigsten erscheint der Vorwurf, der Plan beschränke sich auf kurzfristige Anpassungen der öffentlichen Finanzen und lasse eine langfristige Vision sowie strukturelle Reformvorschläge vermissen. Diese Kritik greift jedoch nur bedingt: Reformen etwa bei der Arbeitslosenversicherung, der Finanzierung der sozialen Sicherung oder des Arbeitsmarkts werden durchaus thematisiert. In Übereinstimmung mit Artikel L1 des Arbeitsgesetzbuches ist es allerdings nur folgerichtig, dass zunächst die Sozialpartner über diese Themen und mögliche strukturelle Reformen verhandeln sollen. Darüber hinaus ist der Bayrou-Plan Ausdruck der akuten Notwendigkeit, die öffentlichen Finanzen zu konsolidieren – ohne dabei eine ernsthafte Gefahr für die langfristige Entwicklung darzustellen.

Ist der Bayrou-Plan gerecht?

Dem Bayrou-Plan wird vorgeworfen, ungerecht zu sein. Die entsprechenden Bewertungen scheinen jedoch bereits vor seiner Veröffentlichung entstanden zu sein – und lassen daher seinen tatsächlichen Inhalt weitgehend außer Acht. Dabei enthält der Plan mehrere Maßnahmen mit klar umverteilender Wirkung. So bleibt etwa der außerordentliche Beitrag auf hohe Einkommen bestehen, der gezielt die oberen Einkommensgruppen belastet. Ein weiteres Beispiel ist das Einfrieren des Einkommensteuertarifs. Es führt dazu, dass steigende Einkommen stärker belastet werden – und zwar umso stärker, je höher der Einkommenszuwachs ausfällt. Natürlich könnte dies zur Folge haben, dass künftig auch Haushalte mit geringem Einkommen steuerpflichtig werden. Doch deren Zahl dürfte überschaubar bleiben, ebenso wie ihre steuerliche Belastung. Man sollte zudem nicht außer Acht lassen, dass derzeit über 50 % der französischen Haushalte vollständig von der Einkommensteuer befreit sind.

Mitunter wird behauptet, das Einfrieren des Steuertarifs belaste gerade ärmere Haushalte massiv. Das ist schlichtweg falsch. Geringe Einkommen, die nicht steigen, bleiben weiterhin steuerfrei. Nehmen wir etwa die Konsumausgaben eines Haushalts unter 11.498 € – also unterhalb der steuerlichen Freigrenze. Erhält dieser Haushalt eine Gehaltserhöhung von 5 % – deutlich über der aktuellen Inflationsrate –, wird lediglich dieser Zuwachs mit 11 % besteuert, dem Satz der ersten Tarifstufe. Das entspricht einer effektiven Steuerbelastung von gerade einmal 0,55 % des Gesamteinkommens – und einem Nettozuwachs von 4,45 %. Von einem „massiven Steuer-Schock“ kann also keine Rede sein.

Mit dem sogenannten „weißen Jahr“ („année blanche“) sieht der Bayrou-Plan zudem vor, dass alle Einkommensarten – einschließlich Sozialleistungen und damit auch niedrige Einkommen – einen Beitrag zur Konsolidierung leisten. Neben dem fiskalischen Effekt hat dieser Schritt auch den Vorteil, dass alle Bürger für die Lage der öffentlichen Finanzen und die Notwendigkeit ihrer Konsolidierung sensibilisiert werden. Angesichts einer Inflationsrate von unter 1 % in Frankreich bleibt der Kaufkraftverlust durch nicht angepasste Leistungen insgesamt begrenzt.

Renten werden ebenfalls belastet

Nach dem Bayrou-Plan soll der pauschale Steuerfreibetrag von 10 % für Renten entfallen – eine Maßnahme, die sich proportional zur Höhe der Renten auswirkt. Gleichzeitig wird ein fixer Freibetrag von 2.000 Euro pro Person eingeführt, von dem insbesondere steuerpflichtige Rentner mit geringeren Einkommen profitieren. Auch in diesem Punkt entfaltet die Reform also eine umverteilende Wirkung – das zu bestreiten wäre schlicht falsch.

Einige Parteien messen den Interessen der Rentner eine übermäßige Bedeutung bei. Doch man sollte sich nichts vormachen: Scheitert der aktuelle Konsolidierungsplan und gerät Frankreich unter Druck der Finanzmärkte, drohen deutlich drastischere Einschnitte – vor allem für Rentner. Länder, die zu schnellen und tiefgreifenden Sparmaßnahmen gezwungen waren, haben ihre Rentensysteme oft massiv gekürzt. Griechenland musste unter Aufsicht der Troika Renten kürzen, die 13. und 14. Monatszahlung abschaffen und das Renteneintrittsalter anheben. Ähnliches galt für Portugal im Rahmen des Hilfsprogramms von 2011: Renten wurden eingefroren, höhere Pensionen gekürzt und das Rentenalter angehoben.

Wer also heute vorgibt, die Rentner zu schützen, indem er sich jeder gegenwärtigen Anpassung verweigert, setzt sie in Wahrheit dem Risiko noch weit schärferer Einschnitte in naher Zukunft aus.

Feiertage und die fünfte Urlaubswoche

Um das BIP pro Kopf zu steigern – das in Frankreich im Vergleich zu Deutschland, den Niederlanden oder Skandinavien niedrig ist –, schlägt der Premierminister vor, den Arbeitsmarkt stärker zu flexibilisieren: durch höhere Beschäftigung und eine längere Arbeitszeit. Dazu zählen etwa die Streichung zweier Feiertage sowie die Möglichkeit, die fünfte Urlaubswoche gegen Bezahlung abzugeben. Während die Arbeitgeber Letzteres begrüßten, lehnten die Gewerkschaften es entschieden ab – manche bezeichneten den Vorschlag gar als Beitrag zum „Museum der Schrecklichkeiten“. Doch ist diese Ablehnung wirklich gerechtfertigt?

Zwei Punkte stechen dabei hervor: Erstens ignoriert diese reflexartige Kritik die Sichtweise der Arbeitnehmer. Zwischen der Einführung der 35-Stunden-Woche (1998-2000) und der Wahl Sarkozys 2007 wurde deutlich, dass vielen Beschäftigten ein höheres Einkommen wichtiger ist als zusätzliche Freizeit. Diese Präferenzen sind real – und Arbeitnehmer sind mündige Menschen. Warum also sollte man an ihrer Stelle entscheiden?

Zweitens hätte man von den Gewerkschaften erwarten können, solche Optionen tariflich abzusichern – etwa durch Kollektivvereinbarungen auf Branchen- oder Unternehmensebene, die klare Regeln für den freiwilligen Verzicht auf Urlaubstage definieren. So ließe sich auch das Risiko eines „freiwilligen Zwangs“ wirksam begrenzen.

Die Streichung des Ostermontags und des 8. Mai wird häufig als rein fiskalische Maßnahme dargestellt – dabei läge ihr Hauptnutzen in einem Anstieg der Wirtschaftsleistung. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten im Schnitt an etwa 230 Tagen im Jahr; zwei zusätzliche Arbeitstage könnten das BIP um rund 0,9 % steigern – ohne dabei mögliche Multiplikatoreffekte zu berücksichtigen. Für ein Land, dessen soziale Ansprüche nicht durch eine entsprechend hohe wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gedeckt sind, wäre das durchaus von Nutzen. Zudem sollen die zusätzlichen Arbeitstage regulär vergütet werden. Die Kritik, es handele sich – wie beim einst umstrittenen „Pfingstmontag ohne Lohn“ – um eine Art unbezahlten Frondienst, ist daher nicht haltbar. Statt sich mit den ökonomischen Auswirkungen auseinanderzusetzen, konzentrierten sich manche Debatten jedoch auf die symbolische Bedeutung des 8. Mai – obwohl nur wenige EU-Länder diesen Tag arbeitsfrei begehen, und obwohl Charles de Gaulle den Feiertag selbst einst abgeschafft hatte.

Umfassend, ausgewogen und notwendig

Natürlich ist der Bayrou-Plan nicht perfekt. Jeder hätte gern weniger von dem, was ihm missfällt, und mehr von dem, was er für sinnvoll hält. Man könnte etwa argumentieren, dass die Gebietskörperschaften stärker zur Ausgabensenkung hätten beitragen sollen. In Frankreich scheint es fast so viele Empfehlungen zum Haushalt zu geben wie Bürger. Ein Beispiel: Eine Anhebung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie hätte unmittelbare Wirkung. Die Nachfrage ist dort flexibel, und die ursprüngliche Steuersubvention war von Anfang an politisch motiviert und ökonomisch fragwürdig. Heute kostet sie den Staat rund drei Milliarden Euro pro Jahr – beinahe so viel wie der zuletzt erhöhte Verteidigungsetat.

Der Bayrou-Plan ist umfassend, ausgewogen und notwendig. Ohne ihn drohen größere Risiken und weitaus schmerzhaftere Konsequenzen. Er ist durchdachter als der reflexhafte Ruf nach einer „Reichensteuer“, der von manchen Politikern, Gewerkschaften und Ökonomen immer wieder laut wird – oft unter Missachtung eines grundlegenden Prinzips: Gute Steuern beruhen auf einer möglichst breiten Bemessungsgrundlage. Frankreich hat schon heute eine der höchsten Steuerquoten unter den Industrieländern. Weitere massive Steuererhöhungen würden das Wachstum langfristig stärker belasten als ein sorgfältig austarierter Sparkurs. Gleichmacherei in Armut kann nicht das Ziel sein.

Dieser Artikel ist eine gekürzte Version eines Beitrags, der auf der Online-Plattform unseres Partners Telos unter dem Titel „Les critiques du plan Bayrou“ veröffentlicht wurde.

Die Autoren

Gilbert Cette ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der NEOMA Business School. Er hat zahlreiche Artikel, Bücher und Berichte zu den Themen Wachstum, Produktivität, Arbeitsmarkt und Strukturreformen veröffentlicht. 2024 ist von ihm „Arbeitend (aber) arm“, erschienen (Verlag DeBoeck).

Éric Chaney ist Wirtschaftsberater am Institut Montaigne und Vizepräsident des Rates des Institut des Hautes Études Scientifiques. Er war Chefvolkswirt der AXA-Gruppe, Chefvolkswirt für Europa bei Morgan Stanley, nachdem er die Abteilung für konjunkturelle Zusammenfassungen beim INSEE geleitet hatte.

Richard Robert ist Chefredakteur von Telos. Von 2012 bis 2018 leitete er die Paris Innovation Review. Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen zählen: „Le Social et le politique“, zusammen mit Guy Groux und Martial Foucault, CNRS Éditions, 2020; „La Valse européenne“ zusammen mit Elie Cohen, Fayard, 2021; „Une brève histoire du droit d’auteur“ zusammen mit Jean-Baptiste Rendu, Flammarion, 2024; „Les Nouvelles Dimensions du partage de la valeur“ zusammen mit Erell Thevenon-Poullennec, PUF, 2024. Im September erscheint „Les Imaginaires sociaux des smart cities“, Presses des Mines.