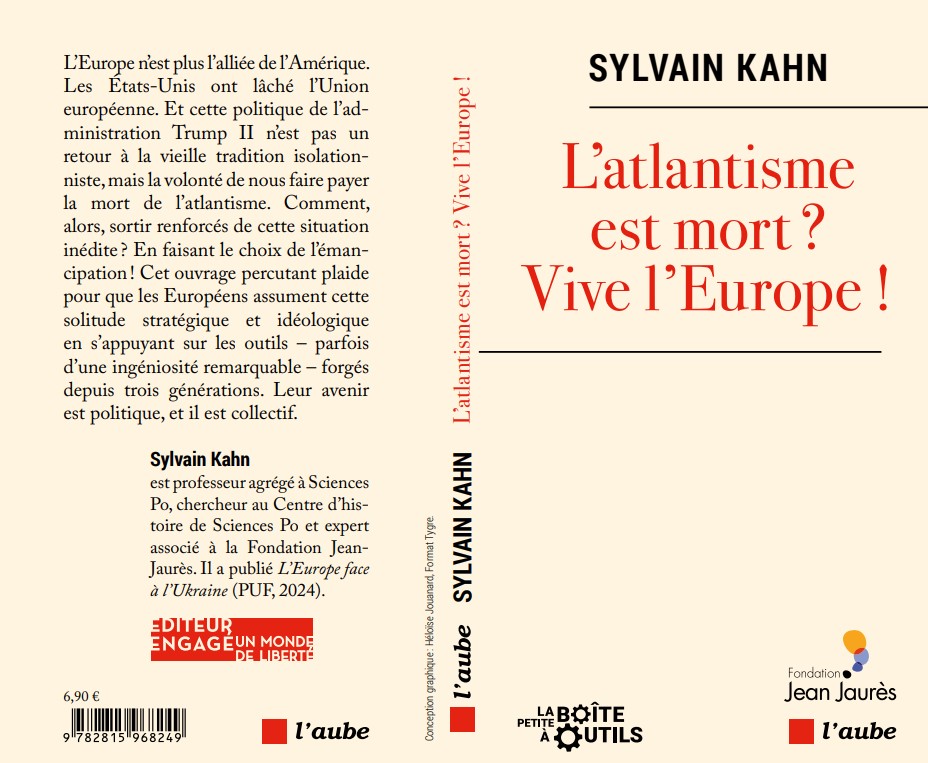

Neu erschienen:

Ist die transatlantische Partnerschaft tot?

In seinem neuen Buch zeigt der französische Politikwissenschaftler Sylvain Kahn: Die transatlantische Partnerschaft ist am Ende. Was bleibt, ist die dringende Aufgabe für Europa, seine Sicherheit und Handlungsfähigkeit selbst in die Hand zu nehmen – wirtschaftlich, politisch und militärisch. Ex-Diplomat Hans-Dieter Heumann kommentiert.

Die Schrift des französischen Politikwissenschaftlers und Experten der sozialdemokratisch ausgerichteten Stiftung Jean Jaurès, Sylvain Kahn, ist nicht nur eine prägnante Analyse der Beziehungen zwischen Europa und den USA in Zeiten des „America First“. Sie ist ein fundierter, aber auch leidenschaftlicher Aufruf an die Europäer, sich zu „emanzipieren“. Im Titel des französischen Originals ist vom „Tod“ des „atlantisme“ die Rede. Dieser Begriff lässt sich mit „transatlantischer Partnerschaft“ nur unzureichend wiedergeben. Die „Atlantiker“ im Deutschland sehen in der Anlehnung an die USA eine strategische Entscheidung, in Frankreich bedeutet „atlantisme“ eine Haltung, fast schon eine Ideologie, die eher als kritikwürdig gilt.

Mit seinem Buch knüpft Sylvain Kahn an eine französische Tradition an, die in Deutschland weniger stark ausgeprägt ist – die der politischen Appelle von Intellektuellen. Er benutzt nicht den von Emmanuel Macron geprägten Begriff der „Europäischen Souveränität“, aber er begründet sehr überzeugend, warum diese eine Notwendigkeit geworden ist. Seiner Analyse ist nicht nur in Deutschland und Frankreich viel Beachtung und großer Erfolg zu wünschen.

Ein fast mafiöses Verständnis von Sicherheit

2025 ist das Schicksalsjahr, in dem die USA Europa „im Stich gelassen haben“. Kahn belegt dies mit den Entscheidungen Präsident Trumps vor allem in der Handels- und Sicherheitspolitik. Hierbei wirft er zu Recht die Frage auf, ob die gegen die EU verhängten Zölle nicht auch den USA selbst schaden, angesichts der engen Verflechtung der transatlantischen Wirtschaft. Die EU sucht sich bereit andere Handelspartner, die Lieferketten verändern sich. Die Politik Trumps verunsichert die Wirtschaft, ebenso wie die wachsende Verschuldung der USA. Das Kapital wendet sich teilweise Europa zu. Die globalen Auswirkungen dieser Entscheidungen können auf den 78 Seiten der Analyse nur angedeutet werden. Eine wichtige Frage hierbei wäre, inwieweit die Wirtschaftspolitik Trumps die globale Führungsrolle des US-Dollars in Frage stellen könnte. Denn hiervon wäre die globale Rolle des Euro betroffen.

Die Unsicherheit, die die amerikanische Politik der „Disruption“ mit sich bringt, ist auch das Stichwort für die Analyse der amerikanischen Sicherheitspolitik. Die militärische Macht der NATO, ihre Fähigkeit zur Abschreckung, beruht auf ihrem Artikel 5, der Sicherheit darüber, dass ein Angriff auf einen der Mitgliedstaaten als ein Angriff auf alle angesehen wird. Für Donald Trump ist die NATO hingegen nur ein Kosten-Nutzen-Verhältnis. Er macht den militärischen Beistand von angemessener Bezahlung abhängig, ein fast mafiöses Verständnis von Sicherheit.

Die Europäer? Betrüger

Es ist vielleicht übertrieben, die Außenpolitik Donald Trumps als „imperialistisch“ zu bezeichnen, wie Kahn dies tut. Der Begriff „imperiale Republik“ (Raymond Aron) aber ist für die USA durchaus angemessen. Er erlaubt zwar nicht den von Kahn suggerierten Vergleich mit dem Imperialismus und Revisionismus Putinscher Prägung, lenkt aber den Blick auf die merkwürdige Nähe zwischen den Staatschefs der USA und Russlands. Beide lassen das klare Interesse daran erkennen, Fragen von strategischer Bedeutung unter sich als Großmächte auszumachen. Immerhin scheint Trump inzwischen erkannt zu haben, dass er die Europäer für die Umsetzung eines möglichen Abkommens im Krieg Russlands gegen die Ukraine braucht. Deshalb nahmen die Staats- und Regierungschefs führender EU-Staaten sowie die Präsidentin der Europäischen Kommission und der NATO-Generalsekretär am Gipfeltreffen mit Wolodymyr Selenskyj in Washington im August dieses Jahres teil. Das amerikanische Engagement soll jedoch möglichst gering bleiben. Trump verkennt, dass die Bedrohung der Sicherheit Europas durch Russland auch die Sicherheitsinteressen der USA unmittelbar betrifft. Schon vor ihm hatten amerikanische Präsidenten die strategische Priorität der Vereinigten Staaten im Indopazifik – und nicht mehr in Europa – gesehen. Kahns Verdienst ist es, dem Leser darüber hinaus die Tiefendimension der transatlantischen Entfremdung verständlich zu machen. Er zitiert Äußerungen aus der amerikanischen Führung, die geradezu eine Verachtung für die Europäer offenbaren. Trump nennt sie in seiner Begründung für seine Zollpolitik „Betrüger“.

Tocquevilles Erben und Trumps Bruch

Den eigentlichen Bruch zwischen Europa und den USA aber macht Kahn im Verständnis von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat aus. Hat nicht der französiche Historiker Alexis de Tocqueville vor fast 200 Jahren in seinem Buch „Über die Demokratie in Amerika“ die zentrale Bedeutung der Gewaltenteilung für die Demokratie zum Thema gemacht? Gerade diese wird vom derzeitigen Präsidenten der USA in Frage gestellt. Er versucht, die Judikative und seine Gefolgsleute in der Legislative für seine Zwecke einzuspannen. Kahns Voraussage, dass Republikaner Wahlbezirke in Bundesstaaten neu zuschneiden wollen, um ihre Chancen bei den Kongresswahlen im November 2026 zu erhöhen, hat sich inzwischen bestätigt. Schließlich zerstört Trump nicht weniger als die sogenannte liberale, wertebasierte globale Ordnung, die die USA nach dem Zweiten Weltkrieg selbst geschaffen haben. Insofern stellt sich die Frage, inwieweit man heute überhaupt noch vom „Westen“ sprechen kann, dessen Kern vor allem aus Europa und den USA besteht. Europa könnte seine Identität darin finden, die regelbasierte Ordnung zu verteidigen.

Zwischen Markt und Sicherheit

Wenn die transatlantische Partnerschaft „tot“ ist, dann hat Europa keine Wahl. Die „Europäische Souveränität“ ist eine Notwendigkeit. Europa hat in seiner Geschichte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zwei Wege der Integration ausprobiert, einen wirtschaftlichen und einen sicherheitspolitischen. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) von 1951 machte die deutsch-französische Zusammenarbeit zum Kern der Integration. EWG, EG und schließlich die EU schufen die Voraussetzungen dafür, dass Europa durch eine Stärkung seines Binnenmarkts und eine gemeinsame Währung souveräner wurde. Der größte Binnenmarkt der Welt besitzt heute die Macht, die Regeln der Globalisierung entscheidend mitzugestalten. Der zweite Weg der Integration war die 1952 geplante Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG), die eine europäische Armee zum Ziel hatte, auch unter Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland. Sie scheiterte 1954 in der französischen Nationalversammlung. Kahn hätte die Möglichkeit gehabt, europäische Souveränität sowohl wirtschaftlich als auch sicherheitspolitisch zu definieren. Er entschied sich aber dafür, als Reaktion auf den Tod der transatlantischen Partnerschaft vor allem eine „Europäische Verteidigungsunion“ zu fordern.

Das Kapitel über die „Eigenständigkeit“ („autosuffisance“) der Europäischen Verteidigung ist das interessanteste in Kahns Buch. Dabei verschweigt er nicht die Verdienste der NATO, die nach dem Scheitern der EVG und dem Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zum unumstrittenen Anker der kollektiven Verteidigung in Europa wurde. Bei aller Kritik, die gerade Frankreich an der amerikanischen Dominanz in der NATO übte, wurde alles getan, um die Präsenz und die Sicherheitsgarantien der USA zu erhalten. Kahn konzediert, dass die Europäer sich freiwillig in die amerikanische Abhängigkeit begeben haben, eine Haltung, die heute endgültig an ihre Grenzen gekommen ist. Die USA sind auch in der Sicherheitspolitik kein verlässlicher Partner mehr.

Europas Chancen

Kahn sieht das Hauptproblem der europäischen Verteidigung vor allem in der Abhängigkeit von der amerikanischen Rüstungsindustrie. Er stellt zu Recht fest, dass diese nicht einfach das Resultat der Vormachtstellung der USA in der NATO ist, sondern der mangelnden Anstrengungen der Europäer, eine eigene industrielle Basis für die Rüstung entwickelt zu haben. Verschärft wird dieses Problem durch das, was Kahn den „Nationalismus und Korporatismus in den (europäischen) Verteidigungsindustrien“ nennt. Er fordert, Unternehmen wie Dassault, Rheinmetall oder Leonardo buchstäblich „den Arm auf den Rücken zu drehen“. Bislang jedoch haben die Regierungen Frankreichs, Deutschlands und Italiens genau dies versäumt. Darin liegen die Gründe, warum die großen deutsch-französischen Rüstungsprojekte – das gemeinsame Kampfflugzeug (FCAS) und der Nachfolger des Leopard-Kampfpanzers (MGCS) – kaum vorankommen. Doch einmal mehr scheint der Krieg der „Vater aller Dinge“ zu sein (Heraklit).

Inzwischen ist die militärische Unterstützung der Europäer für die Ukraine größer als die amerikanische. Die gelieferten Waffen kommen immer mehr aus der Produktion der europäischen Rüstungsindustrie und nicht mehr nur aus den Beständen der Streitkräfte. Die Europäische Kommission entwickelt neue Instrumente zur Stärkung der industriellen und technologischen Basis. Die Dynamik für die Europäische Souveränität speist sich aus dem Zusammenspiel zwischen Kommission und einigen Mitgliedsstaaten der EU, vor allem Deutschland und Frankreich. Kahn setzt seine Hoffnung auf die Zusammenarbeit zwischen Präsident Macron und Bundeskanzler Merz. In der „Koalition der Willigen“ haben beide zusammen mit Großbritannien die Führung in der Europäischen Verteidigung übernommen. Kahn zeigt in seiner Analyse, dass Europäische Souveränität zum ersten Mal in der Geschichte der europäischen Integration eine echte Chance auf Verwirklichung hat. Insofern kommt seinem Buch auch das Verdienst zu, dem üblichen Bild von Europa als wenig handlungsfähig und uneins sehr überzeugende Argumente entgegenzusetzen.

Der Autor

Der ehemalige Botschafter Dr. Hans-Dieter Heumann war Diplomat unter anderem in Washington, Moskau und Paris, arbeitete in Leitungsfunktionen im Auswärtigen Amt und im Verteidigungsministerium; bis 2015 leitete er die Bundesakademie für Sicherheitspolitik in Berlin. Heute ist er Associate Fellow am Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn). Heumann ist zudem Biograph des langjährigen deutschen Außenministers Hans-Dietrich Genscher.