Gourmet-Duelle:

Französische Esskultur trifft deutsche Gastronomie

In Frankreich gilt Essen als Kulturgut, während deutsche Restaurants noch immer mit Imageproblemen kämpfen. Dennoch ist die Zahl der Sternerestaurants in Deutschland in diesem Jahr gestiegen.

„Haben Sie reserviert?“ In Frankreich wie in Deutschland ist dies oft die erste Frage, die Restaurantbesitzer ihren Gästen stellen, wenn diese das Lokal betreten. Eine weitere Gemeinsamkeit: Wenn der Service länger als üblich auf sich warten lässt, lautet die Entschuldigung des Kellners meist: Personalmangel. Aber es gibt auch Unterschiede zwischen den beiden Seiten des Rheins, wo das Essen eine sprichwörtlich übertriebene Bedeutung hat: Die Franzosen arbeiten, um zu essen, während die Deutschen essen, um arbeiten zu können. „Der Tisch ist der Dreh- und Angelpunkt der Zivilisation“, behauptete der französische Diplomat Talleyrand (1754-1838).

Eine verbindende Kultur mit tiefen Wurzeln

Eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zeigt, dass die Franzosen Weltmeister in der Zeit sind, die sie am Tisch verbringen, sei es zu Hause, in der Kantine oder im Restaurant. Damit bleiben sie der Definition der französischen Gastronomie des berühmten Curnonsky (1872–1956), des ersten „Gastronomiekritikers der Welt“, treu: „Sie ist wahrlich eine Religion – im großen und edlen lateinischen Sinne des Wortes religio, also eine Verbindung zwischen den Menschen.“

Im Jahr 1814 pflegten die Kosaken Zar Alexanders I., die an der Seite der Preußen und Österreicher in der Schlacht um Paris gekämpft hatten, in Pariser Kneipen vor der Sperrstunde „bystro“ – russisch für „schnell, schnell“ – zu rufen, um ihre Bestellung aufzugeben. Eine schöne Legende – doch von den Einwohnern der Auvergne und des Poitou in der Hauptstadt bestritten. „Warum nicht?“ (cur non auf Latein) hätte der „Prinz der Gastronomen“ wohl geantwortet, als er 1894 bei der Ankunft russischer Offiziere in Frankreich sein Pseudonym wählte und ihm scherzhaft die Endung -sky anhängte. Wie dem auch sei, die Anekdote verdeutlicht, wie wichtig den Franzosen ihr gastronomisches Erbe ist: Die Herkunft des Cassoulet, einem klassischen Eintopf aus Toulouse, des Aligot, dem herzhaften Käsekartoffelpüree aus der Auvergne, des Sauerkrauts aus dem Elsass oder der Foie gras, der Stopfleber aus dem Périgord darf von niemandem angefochten werden.

Von Fast Foods und Feinschmeckern

In beiden Ländern sind die Restaurantbesuche im Vergleich zu den Jahren vor Covid um mehr als 10 % zurückgegangen. Hauptursachen sind steigende Preise, sinkende Kaufkraft und veränderte Gewohnheiten – viele Verbraucher fühlen sich zunehmend von Fast Food angezogen. Die Fantasie einiger Gastronomen, sich dem vorherrschenden angloamerikanischen Trend zu widersetzen – Fastfoude in Tours, FresssCancan in Berlin –, hat daran nichts geändert. Viele Kunden lassen sich ihre Mahlzeiten lieber nach Hause liefern, als ins Restaurant zu gehen.

Die Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland in Sachen Gastronomie sind nach wie vor bekannt, ja sogar sprichwörtlich. Insbesondere Frankreich scheut keine Mühen, um seine Kochkunst weltweit zu fördern: 2010 hat die UNESCO das „gastronomische Mahl der Franzosen” in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen, eine Kategorie, die 2003 zum Schutz traditioneller Kenntnisse und Fertigkeiten geschaffen wurde. Diese Auszeichnung würdigt den Respekt vor den regionalen Besonderheiten und das gemeinsame Genießen „schmackhafter kleiner Gerichte” mit Familie, Freunden oder Kollegen an einem geselligen Tisch. Auch ohne festlichen Anlass legen die Franzosen großen Wert auf ihre täglichen Mahlzeiten: 54 % setzen sich laut Statistik jeden Tag um 12 Uhr 30 Uhr an den Mittagstisch und halten sich an den traditionellen Rhythmus Vorspeise – Hauptgericht – Dessert.

Im Jahr 2019, das zum Jahr der französischen Gastronomie erklärt wurde, nahmen nicht weniger als sechs Ministerien, 5.000 Restaurants und 86 Schulen an der Aktion „Goût de France / Good France” teil, die in Zusammenarbeit mit der UNESCO- und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) ins Leben gerufen wurde. Die Initiative wurde im folgenden Jahr durch das Paris Food Forum fortgesetzt, ein internationales Kolloquium, das sich mit den Entwicklungen in der Gastronomie befasst.

Das lässt deutsche Verbraucher vor Neid erblassen – oder eher vor Bitterkeit. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: 1.475 Restaurants aller Kategorien dürften 2025 Insolvenz anmelden, ein Plus von 17 % gegenüber 2022. Seit 2020 sind die Preise in der klassischen Gastronomie um 32,4 %, in Fastfood-Restaurants um fast 24 % und in Kantinen um rund 20 % gestiegen. Laut einer Umfrage essen inzwischen sieben von zehn Deutschen seltener auswärts.

Zwischen Klischee und Sternekoch

Der Ruf der deutschen Küche, der oft auf die Karikatur von Schweinshaxe und Sauerkraut mit Kartoffeln, dazu Bier, reduziert wird, ärgert Feinschmecker, die sich mehr Anerkennung – und Anspruch – von den Verbrauchern im In- und Ausland wünschen. Die Schwierigkeit liegt zum großen Teil im Föderalismus, der manchmal mit Regionalchauvinismus einhergeht: Berlin kann nicht zulassen, dass seine Currywurst aus einer anderen Stadt kommt, genauso wenig wie Baden-Württemberg akzeptieren würde, dass seine schwäbischen Maultaschen ihre Authentizität verlieren. Die Konkurrenz kommt nicht nur aus anderen Regionen Deutschlands, sondern auch aus dem Ausland: Frankreich und Belgien exportieren ihren Käse, Schnitzel kommen aus Österreich, Knödel aus Böhmen, Döner Kebab aus der Türkei – um nur einige Beispiele zu nennen. Der ausländische Einfluss ist unbestreitbar, ein Phänomen, das mit dem in Frankreich vergleichbar ist, wo es italienische Pizzerien, Balkan-Grills, syrische Imbissbuden und japanisches Sushi gibt – ganz zu schweigen von Tiefkühlgerichten, den Symbolen der globalisierten kulinarischen Standardisierung.

Seit 1969 – und seit 1983 in deutscher Ausgabe – erscheint jedes Jahr ein von den beiden Journalisten Henri Gault und Christian Millau gegründeter Gastronomieführer, der den Verbrauchern helfen soll, neue Trends in der Haute Cuisine zu entdecken und die besten Adressen auszuwählen… und die weniger guten zu meiden. Seine kritischen Kommentare haben direkten Einfluss auf die Besucherzahlen der Restaurants. Die vom Gault&Millau vergebenen Noten und Kochmützen lösen bei Gastronomen manchmal Angst aus, die oft die Sterne eines anderen Bestsellers bevorzugen: die des Guide Michelin. Der berühmte „rote Führer” wurde 1900 von den Brüdern Michelin anlässlich der Weltausstellung in Paris ins Leben gerufen und erscheint seit 1964 in Deutschland. Er listet jedes Jahr die Haute Cuisine und ihre renommiertesten Köche auf und zeichnet sie aus.

Für 2025 spricht er sogar von einem „außergewöhnlichen Jahrgang”: Frankreich zählt nun 654 Sternerestaurants, darunter zwei neue 3-Sterne-Auszeichnungen in La Rochelle (Charente-Maritime) und Saint-Méloir-des-Ondes (Ille-et-Vilaine), was die regionale Vielfalt seiner Gastronomie unterstreicht. Die deutsche Küche steht dem in nichts nach: 341 Restaurants werden erwähnt, darunter zwei neue 3-Sterne-Restaurants in Hamburg und Berlin, wodurch sich die Zahl der Betriebe dieser Kategorie auf 12 erhöht.

Kleines Glossar für alle, die Hunger (und Durst) habenDas französische Gastronomievokabular lässt sich nicht immer leicht ins Deutsche übertragen. Restaurant stammt von restaurer („wiederherstellen“) und bezeichnete seit dem 16. Jahrhundert zunächst eine „stärkende Speise“, bevor es zwei Jahrhunderte später auf den Ort des Verzehrs überging – und unverändert ins Deutsche übernommen wurde. Man kann sich auch in einem Café stärken, wo Sandwiches bei den Verbrauchern sehr beliebt sind (auch wenn sie keinen Kaffee trinken), oder in einer Auberge, einem Lokal, das ursprünglich zur Übernachtung von Touristen gedacht war – ein Begriff, der aus dem Militärjargon stammt und sich vom Wort hari ableitet, das dem deutschen Heer (Armee) ähnelt und die einfache Unterkunft der germanischen Söldner der römischen Armee bezeichnete. Die französischen Troquet und Bistrot entsprechen der deutschen Kneipe. Man kommt hierher, um etwas zu trinken, kann sich aber auch mit einem Imbiss versorgen. Für die Stärkung hat vielleicht das spanische „Esta un minuto” (Bleib eine Minute) den Namen für die Estaminets geprägt, die Linguisten eher wallonischen Ursprungs sehen und die nur Schankstätten, vor allem Bierausschank, bezeichnen (kleiner Hinweis am Rande: Flandern gehörte im 16. Jahrhundert zu Spanien). Allerdings bevorzugt die deutsche Sprache den Begriff Gasthof (wörtlich „Hof der Gäste”, also Hotel) für traditionelle Gasthäuser, bei denen Parkplätze die ehemaligen Ställe für erschöpfte Pferde ersetzt haben. Nicht zu verwechseln mit Gaststätte oder Gasthaus, die ihren Gästen sowohl Speisen als auch Betten und manchmal sogar Parkplätze anbieten. Die Bar ist in beiden Sprachen ein Ort der Begegnung, an dem man sich mit Freunden zu einem Glas verabredet. Im 18.Jahrhundert wurden die Trinklokale in den Vororten von Paris von Musette-Tänzen in den Guinguettes begleitet – ein Ausdruck, der in ganz Frankreich wieder in Mode gekommen ist und dessen Name von einem trockenen (sehr trockenem), billigen Weißwein, dem Guinguet stammt, der in der Île-de-France hergestellt wird. Ein Volkslied hat ihn verewigt: „Ah, le petit vin blanc qu’on boit sous les tonnelles du côté de Nogent” (Ah, der einfache Weißwein, den man unter den Lauben bei Nogent trinkt). Bei Bier spricht man von Brasserie, aber nicht unbedingt, um einen Ort zu bezeichnen, an dem Bier gebraut wird; das gilt für die klassische Brauerei in Deutschland. Das Konzept brachten 1871 Flüchtlinge aus Elsass-Lothringen nach Paris. |

Übersetzung: Norbert Heikamp

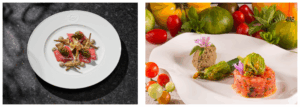

Die Redaktion bedankt sich beim Restaurant Serge Vieria (Chaudes-Aigues) sowie bei der Schwarzwaldstube (Baiersbronn) für die Bilder.

Der Autor

Gérard Foussier schloss 1969 sein Germanistikstudium an der Universität seiner Heimatstadt Orléans ab und entdeckte durch die Städtepartnerschaft mit Münster in Westfalen seine Leidenschaft für die deutsch-französischen Beziehungen. Nach seiner Journalistenausbildung bei den Westfälischen Nachrichten arbeitete er drei Jahrzehnte lang für den deutschen Auslandssender Deutsche Welle – zunächst in Köln, später in Bonn. 2005 wurde er zum Präsidenten des Bureau International de Liaison et de Documentation (B.I.L.D.) gewählt. Dreizehn Jahre lang leitete er die zweisprachige Zeitschrift Dokumente/Documents als Chefredakteur und ist Autor mehrerer Bücher. Sein jüngstes Werk, „Allemanderies“, erschien im Januar 2023. Gérard Foussier besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft und wurde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.