Cocoriki:

Es geht wieder los!

Seit der Einführung des gregorianischen Kalenders durch Papst Gregor XIII. im Jahre 1582 dauert das Jahr 365 Tage, es beginnt mit dem 1. Januar und endet mit dem 31. Dezember. Lebt man in Frankreich, so lernt man jedoch schnell, dass es hier noch einen zusätzlichen Kalender gibt. Cokoriki über die Vermessung der Zeit à la française.

Rentrée scolaire, rentrée parlementaire, rentrée théâtrale, rentrée culturelle, rentrée littéraire… es gibt wohl kaum ein Wort, das zwischen Ende August und Ende September so oft benutzt wird, wie das Wort la rentrée. Es ist, als sei die Zeit zwischen dem 14. Juli und Ende August stehen geblieben und als drücke Frankreich Anfang September dann auf die Reset-Taste. Im Büro sind mittlerweile alle aus dem Urlaub zurückgekehrt und berichten an den Kaffeeautomaten von den Ferien. Manche zählen schon die Tage bis Weihnachten. Auch die Fernsehmoderatoren sind aus dem Urlaub zurück, man will schließlich nichts von der rentrée politique verpassen, die durch die rentrée parlementaire eingeleitet wird. Man könnte das Gefühl bekommen, in Frankreich finde der wirkliche Jahresanfang nicht am 1. Januar, sondern am 1. September statt.

Vitamin B und Gartenbau

Dieses mir heute so vertraute Phänomen rentrée, war mir in meinem ersten Sommer in Frankreich noch fremd.

Frühling 1994: Wie alle meine Kommilitonen war ich auf der Suche nach einem Praktikum für den Sommer, wenn möglich in einer deutsch-französischen Firma. Ich hatte zwar kein Vitamin B, aber du piston, wie die Franzosen es nennen: Annick, eine meiner Privatschülerinnen arbeitete in der französischen Zweigstelle der deutschen BASF und versprach, mir bei der Praktikumssuche zu helfen. Gesagt, getan! Zwei Wochen später saß ich vor dem Personalchef, der mir nach einem fast einstündigen Gespräch sagte: „Sie entsprechen zwar überhaupt nicht dem Profil, das wir suchen, nämlich einen Wirtschaftsstudenten, aber man muss eben mal „out of the box“ denken. Sie werden drei Monate mit den Marketingleuten der Abteilung horticulture et jardins arbeiten, die brauchen Verstärkung für die rentrée“. Da er gerade mein gutes Französisch gelobt hatte, wagte ich nicht zu fragen, was horticulture und rentrée bedeuteten, gab ihm freudig die Hand und beeilte mich nach Hause zu kommen, um in meinem Pons-Wörterbuch nachzuschauen. Dort stand unter horticulture: Gartenbau. Mein Praktikum sollte also im Bereich Marketing für Gartenbau stattfinden, warum nicht? Ich blätterte weiter, um nach la rentrée zu suchen, war allerdings danach auch nicht schlauer, denn mein Pons bot mir fünfundzwanzig Übersetzungsmöglichkeiten an: Rückkehr, Wiederkehr, Wiederbeginn, Wiedereröffnung, Schulanfang, Ernteeinbringung, Steuereinziehung, Eingang von Geldern und und und…

Erst an meinem ersten Praktikumstag kam dann Klarheit in die Sache, denn Michael, mein deutscher Chef empfing mich wie folgt: „Gut, dass Du da bist, wir brauchen Deine Hilfe, da wir zur rentrée, also Anfang September, eine neue Produktpalette anbieten möchten.” Das war es also! Rentrée bedeutete die Zeit nach den Sommerferien? Schwer zu verstehen für einen Deutschen, der daran gewöhnt war, dass der Schulanfang von Bundesland zu Bundesland variiert… In Frankreich gibt es für die Schulferien heute zwar ebenfalls verschiedene Zonen, das Datum der rentrée scolaire ist allerdings für alle gleich. Französischer Zentralismus versus deutschen Föderalismus eben.

Ernte, Jagd und Jules Ferry

Vor der 3. Republik (1870-1940) begannen die Schulferien am 15. August und endeten am 1. Oktober. Da zu dieser Zeit nur Kinder wohlhabender Familien Zugang zu Sekundarschulbildung hatten (etwa zwei oder drei Prozent einer Altersgruppe, fast ausschließlich Jungen), wurden die Daten der Schulferien den Gepflogenheiten des gehobenen Bürgertums angepasst: Mitte August verließ man die Stadt, um Frische und Ruhe auf dem Landsitz zu finden und im September war Jagdsaison.

Das sollte sich durch die lois Ferry, die Ferry-Gesetze von 1881 und 1882 ändern. Diese nach Jules Ferry, dem damaligen Minister für öffentliche Bildung (ministre de l’Instruction publique) benannten Gesetze, machten die Schulbildung für alle Kinder zwischen sechs und dreizehn Jahren kostenlos, religionsfrei und obligatorisch (gratuit, laïque et obligatoire). Dafür wurde eine nationale Verordnung erlassen, die die Stundenpläne des Unterrichts, die Aufteilung der Fächer und die Daten der Ferien festlegte. Doch das Anfangsdatum der Ferien änderte sich immer wieder. 1875 wurde beschlossen, dass die Ferien am 9. August beginnen sollten, 1912 wurden sie schließlich auf den 14. Juli vorverlegt und dauerten bis Ende September, damit die Bauern während der Erntezeit nicht auf die Hilfe ihrer Kinder verzichten mussten – und andere nicht auf die Jagd. Win-Win-Situation!

Zeitenwende

1936 kam es durch die gerade erst an die Macht gekommene Linkskoalition le Front populaire unter der Leitung des Sozialisten Léon Blum zu einer Zeitenwende in der französischen Arbeitswelt: Die Abgeordnetenkammer und der Senat verabschiedeten ein Gesetz zu dem Recht auf bezahlte Urlaubstage. Dieses Recht war in Frankreich zwar bereits am 9. November 1853 durch ein Dekret von Kaiser Napoleon III. eingeführt worden, es galt allerdings nur für Beamte. Nun wurde es auf alle Beschäftigten ausgeweitet und von diesem Moment an, waren Schulferien und Urlaubstage fest miteinander verbunden. Nicht nur die Schulkinder sprachen nun von rentrée, auch die Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Es gab aber immer wieder Änderungen. So beschloss die Regierung im Jahr 1959, die Ferien auf den 1. Juli vorzuziehen und den Beginn des Schuljahres auf Mitte September zu legen, mit Ausnahme der Kinder, die bei der Ernte helfen mussten. Erst in den 1980er Jahren, als die Landwirtschaft nicht mehr der Hauptbeschäftigungssektor war, wurden die Sommerferien verkürzt und der Beginn des Schuljahres auf Anfang September festgelegt.

September, immer wieder der September.

In Frankreich war der Monat September von 1793 bis 1807 übrigens sogar offiziell der erste Monat des Jahres…und das hat mit der Französischen Revolution zu tun: Da die Revolutionäre mit der alten Herrschaft brechen wollten, schafften sie den gregorianischen Kalender ab, den sie zudem als zu religiös betrachteten. So wurde 1793 der calendrier républicain (auch calendrier révolutionnaire français) eingeführt. Das Jahr begann nun am Tag der Proklamation der Republik, dem 22. September 1792: Tag eins des Jahres eins. Jeder Monat zählte 30 Tage (vive l’égalité!) und jede Woche 10 Tage. Sogar die Bezeichnungen für Tage und Monate änderte sich: Lundi (Montag) wurde zu primidi und der erste Monat des Jahres, also September hieß nun Vendémiaire.

Na, verwirrt? Das war man in Frankreich ebenfalls. Der republikanische Kalender wurde hauptsächlich im öffentlichen Bereich verwendet, von der Verwaltung, zu Hause rechnete man aber weiterhin nach dem alten Kalender. Diesem Durcheinander setzte dann ein kaiserliches Dekret im September, pardon Vendémiaire 1805, ein Ende und ab dem 1. Januar 1806 galt wieder der gregorianische Kalender.

Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen

Wer glaubt, dieses Thema sei damit endgültig beendet, der hat die Rechnung ohne den französischen Staatspräsidenten gemacht, der immer wieder seinen Wunsch geäußert hat, die Schulferien zu verkürzen und den Schulanfang auf den 20. August vorzuverlegen. Im Juni dieses Jahres wurde dazu gar eine convention citoyenne, eine Bürgerversammlung organisiert, deren Ergebnisse mit Spannung für November erwartet werden. Ob nun im Juli, August, September oder Oktober… Cokoriki wünscht allen une très bonne rentrée!

P.S.: Deutsche Cokoriki-Leser schauen nun vielleicht neidisch nach Frankreich und fragen sich, warum es denn kein Rentrée-Phänomen in Deutschland gibt. Seien Sie getröstet, denn in Deutschland gibt es etwas, das in Frankreich völlig unbekannt ist: Die Schultüte!

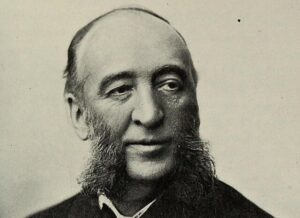

Der Autor

Der in Hessen geborene Frank Gröninger wohnt seit 1993 in Paris, wo er als Lehrer für Deutsch und interkulturelle Beziehungen unter anderem für das französische Außenministerium und Sciences Po, dem Institut für politische Wissenschaften arbeitet. 2021 erschien sein Buch „Douce Frankreich: die Abenteuer eines Deutschen in Paris“, sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch, 2022 sein zweites Buch, „Dessine-moi un(e) Allemand(e)“.