Haushaltsdebatte:

„Was derzeit in Frankreich geschieht, zeigt: Die Nationalversammlung kann völlig verantwortungslos handeln“

Frankreich könnte ins Visier des Internationalen Währungsfonds geraten, warnte vor kurzem Finanzminister Eric Lombard. Auch wenn er seine Aussage schnell relativierte, zeigt allein die Tatsache, dass ihm dieser Gedanke durch den Kopf ging, wie nah das Land einer Finanzkrise steht.

Mit 110 % des BIP ist die Staatsverschuldung hoch, aber noch nicht auf einem Niveau, das zwangsläufig in eine kritische Situation führt, in der die Finanzmärkte dem französischen Staat nichts mehr leihen wollen und sich seiner Anleihen entledigen. Entscheidend ist vielmehr die künftige Entwicklung – und diese stimmt nicht gerade zuversichtlich. Die Schulden mögen aus guten Gründen abrupt angestiegen sein, etwa während der Covid-Epidemie. Seit mehr als sechs Jahrzehnten häufen sich die Defizite ununterbrochen. Jahr für Jahr beschwört die Regierung eine Notlage. Damit stellt sich die Frage, wie das Ruder langfristig wieder herumgerissen werden kann. Doch das von Emmanuel Macron in der Pandemie geprägte Motto „Quoi qu’il en côute“ („koste, was es wolle“) wirkte weit über die Epidemie hinaus.

Und nun ist das Parlament unfähig, irgendetwas auch nur ansatzweise Vernünftiges zu beschließen, und steht kurz davor, eine Regierung zu stürzen, die eine bescheidene und durchaus gut durchdachte Kurskorrektur vorschlägt. Nichts deutet darauf hin, dass der nächste Präsident und das neue Parlament mehr Erfolg haben werden – oder dass sie überhaupt den Willen hätten, die Defizite zu verringern. Also ja: Das Risiko einer Krise ist nicht von der Hand zu weisen.

Sicherheitsnetze: IWF und ESM

Allgemein gilt, dass die Zentralbank in einem solchen Fall sofort eingreift – innerhalb von Minuten nach Ausbruch der Krise – und als Kreditgeber letzter Instanz unbegrenzt jene Schuldtitel aufkauft, die sonst verwaisen würden. Das Problem ist jedoch, dass die Banque de France keine eigenständige Zentralbank mehr ist, da sie nur auf Anweisung der Europäischen Zentralbank (EZB) handeln darf. Genau diese Situation trat bereits 2010 im Falle Griechenlands ein. Die EZB griff nicht ein, abgesehen von einigen Randmaßnahmen, die nicht darauf abzielten, die Finanzpanik zu stoppen. Die griechische Staatsverschuldung wurde somit ihrem traurigen Schicksal überlassen; gleichzeitig weitete sich die Krise auf Irland und Portugal aus, während die italienischen und spanischen Schulden massiv erschüttert wurden.

Der Grund dafür liegt darin, dass die europäischen Verträge der EZB Eingriffe als Kreditgeber letzter Instanz untersagen. Genau aus diesem Grund wurde der Stabilitätspakt geschaffen, der gefährliche Fehlentwicklungen verhindern sollte – doch er hat versagt. Die Reform des vergangenen Jahres hat die Lage nicht verbessert. Was derzeit in Frankreich geschieht, ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür: Die Nationalversammlung kann völlig verantwortungslos handeln.

Es gibt zwei Sicherheitsnetze: den IWF und den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), der 2012 auf dem Höhepunkt der sogenannten Eurokrise geschaffen wurde, um die Probleme „innerhalb der Familie zu lösen“ und auf den IWF verzichten zu können. Beide Institutionen können einem in Schwierigkeiten geratenen Staat Kredite gewähren. Ihr Umfang ist jedoch begrenzt, und die Kredite sind an Bedingungen geknüpft, die oft drastisch ausfallen. Diese Bedingungen müssen ausgehandelt werden, was Zeit in Anspruch nimmt – in der Größenordnung von einigen Wochen. In der Zwischenzeit kann das Krisenland sein Haushaltsdefizit nicht mehr finanzieren, und die Regierung ist gezwungen, die Ausgaben sofort zu kürzen und dafür die Zustimmung des Parlaments einzuholen. Im Vergleich dazu ist der Haushaltsplan von Bayrou ein Kinderspiel.

Austritt aus der Eurozone?

Die EZB würde wahrscheinlich nicht das Risiko eingehen, Frankreich seinem Schicksal zu überlassen. Das Land ist zu groß, als dass eine solche Krise nicht alle europäischen Partner erfassen würde. Ein Austritt aus der Eurozone könnte zudem unvermeidlich werden, damit die Banque de France als Kreditgeber letzter Instanz eingreifen könnte. Dies würde wiederum das Ende der Einheitswährung und eine tiefgreifende Verschlechterung der Lage in Frankreich nach sich ziehen. Falls nötig, würde die EZB sicher „kreativ-legale“ Argumente finden, um von den europäischen Verträgen abzuweichen. Doch selbst wenn ein solches Eingreifen die Finanzpanik beruhigen würde, würde es die Schulden nicht tragfähig machen. Es bliebe notwendig, auf die Hilfe des IWF und/oder des ESM zurückzugreifen, um einen Rettungsplan aufzustellen – und dieser könnte nur drakonisch ausfallen. Damit würde sich die Frage nach der Haltung des Parlaments stellen…

Die Entwicklungen der vergangenen Tage haben gezeigt: Im Falle einer Krise gäbe es zwei Optionen. Die erste wäre ein Austritt aus der Eurozone. Diese Idee wurde 2015 von der griechischen Regierung erwogen. Ihr damaliger Premierminister, Alexis Tsipras, verfolgte Vorstellungen à la Mélenchon, gab jedoch auf, als er die Schwierigkeit – eine neue Währung lässt sich nicht in wenigen Tagen schaffen – und die wirtschaftlichen Kosten der Operation erkannte. Er akzeptierte daher alle vom ESM geforderten Bedingungen. Es dauerte mehr als zehn Jahre, bis Griechenland wieder das BIP-Niveau von 2009 erreichte.

Die andere Möglichkeit bestünde darin, eng mit den europäischen Partnern zusammenzuarbeiten und rasch die vom ESM auferlegten Bedingungen zu akzeptieren – und angesichts der für den Neustart des Landes notwendigen Summen wohl auch die des IWF. Dies würde Frankreich in einen reduzierten Status bringen, in dem es in Europa und weltweit nur noch „am Tropf“ hängt. Zudem wäre eine Art nationale Einheitsfront aller politischen Kräfte erforderlich, die während dieser mehrjährigen Genesungsphase den sozialen Frieden sichern müsste.

Reformbedarf und Lösungsansätze

Die prekäre Lage Frankreichs stellt auch eine Herausforderung für die Eurozone dar. Im Grunde wurde nach der Schuldenkrise von 2010–2012 nichts unternommen, um eine neue Krise zu verhindern. Ein kürzlich erschienenes Buch von John H. Cochrane, Luis Garicano und Klaus Masuch legt dazu schlüssige Vorschläge vor. Es ginge darum, die EZB aus ihrer unmöglichen Rolle als Kreditgeber letzter Instanz zu befreien: Würde sie eingreifen, bestünde das Risiko, fiskalische Disziplinlosigkeit zu fördern; unterließe sie es, könnte dies das Ende des Euro herbeiführen.

Um dieses Dilemma zu lösen, müsste der ESM reformiert werden, damit er im Krisenfall sofort als Kreditgeber letzter Instanz auftritt – finanziert durch im Vorfeld vereinbarte Beiträge der anderen Mitgliedstaaten. Der ESM wäre dann auch dafür zuständig, die Bedingungen für die Fortführung seiner Unterstützung auszuhandeln. Gleichzeitig müssten die Schulden des Krisenlandes unverzüglich restrukturiert – sprich: annulliert – werden. Damit dies möglich wäre, müssten zuvor die Banken geschützt werden, die in großem Umfang an ihre Regierungen Geld verleihen, indem man sie verpflichtet, ihre Risiken zu streuen. So ließen sich Verluste vermeiden, die ihre Stabilität gefährdet hätten.

Das sind interessante Ideen – mit dem Nachteil, dass sie zahlreiche europäische „heilige Kühe“ in Frage stellen. Eine davon ist der Stabilitätspakt, der vollständig neu gestaltet werden müsste. Oft heißt es, es sei unverantwortlich, eine Krise nicht zu nutzen, um Reformen umzusetzen, die allzu lange aufgeschoben wurden. Vielleicht liegt hierin Frankreichs Beitrag – sowohl für sich selbst als auch für Europa. Man kann immer träumen.

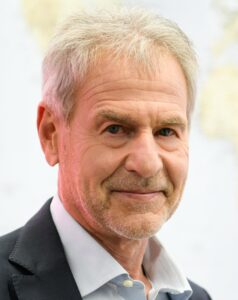

Der Autor

Charles Wyplosz ist emeritierter Professor für Internationale Ökonomie am Graduate Institute in Genf. Seine Forschungsgebiete umfassen Finanzkrisen, europäische Geldintegration und Fiskalpolitik. Er ist Mitautor führender Lehrbücher wie Macroeconomics und European Economic Integration und Herausgeber von Covid Economics. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit berät er internationale Organisationen und Regierungen. Für seine Beiträge wurde er mit der französischen Ehrenlegion ausgezeichnet. Heute zählt er zu den prägenden Stimmen in der europäischen Wirtschaftspolitik