In der Klemme:

„Es ist zwar schon spät, aber noch nicht zu spät“

Frankreich steckt in einer politischen Sackgasse. Ohne Kompromissbereitschaft droht Stillstand, Handlungsunfähigkeit und ein Erfolg des Rassemblement National bei den nächsten Wahlen: mit fatalen Folgen. Nur Einigkeit kann das Land noch retten. Die Geschichte zeigt, dass das möglich ist.

Am Montag, dem 8. September, nahm ich auf der Tribüne der Nationalversammlung Platz. Seit dem Ende meiner Amtszeit als Abgeordneter im Sommer 2017 hatte ich das erst einmal getan. Es war ein bedeutsamer Moment. Premierminister François Bayrou hatte beschlossen, die Vertrauensfrage zu seinem Plan zur Eindämmung der öffentlichen Ausgaben und zum Schuldenabbau zu stellen. Ich wollte dieser Debatte beiwohnen, die zweifellos zum Sturz der Regierung führen würde; denn alle Oppositionsparteien hatten angekündigt, die beantragte Vertrauensfrage abzulehnen. Mir ging es weder um den Rücktritt von François Bayrou noch um die zu erwartenden harten Auseinandersetzungen. Ich wollte vielmehr verstehen, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass Frankreich in eine institutionelle Blockade und damit in eine Sackgasse für die Zukunft des Landes geraten ist. Ich wollte die Argumente hören.

Auf der Tribüne

Vor fast sieben Jahren habe ich mich aus dem aktiven politischen Leben zurückgezogen – und es dennoch weiterhin aus der Ferne, und irgendwie auch ein wenig aus der Nähe, verfolgt. Wer wie ich einmal politisch aktiv war, wenn auch nur in bescheidenem Umfang, dem fällt es schwer, sich in die Rolle eines unbeteiligten Beobachters zu fügen. Das ist vermutlich ebenfalls nicht wünschenswert. Meine Leidenschaft für das politische Geschehen ist ungebrochen, und vielleicht trifft eine subjektive Einschätzung eher zu als ein vermeintlich objektives Urteil.

Von der Tribüne aus blickte ich auf den Stuhl, der einst der meine gewesen war. Nun saß dort ein Abgeordneter der Renaissance-Fraktion – des Kerns jenes „gemeinsamen Fundaments“, das sich aus der ehemaligen Präsidentenmehrheit und der Fraktion der Republikaner (Les Républicains) zusammensetzt. Dieses „gemeinsame Fundament“ umfasst rund 210 Abgeordnete. Ihnen gegenüber – oder besser gesagt zu beiden Seiten – nahm die Opposition Platz: La France insoumise (LFI), die Grünen, die Kommunisten, die Sozialisten, die Regionalisten und der Rassemblement national (RN). Zusammen stellen diese Oppositionsparteien fast 340 Abgeordnete.

Macrons Fehler nach seiner Wiederwahl

In der Nationalversammlung, die aus den Wahlen vom Juli 2024 hervorgegangen ist, gibt es weder eine absolute noch eine relative Mehrheit. Eine Regierung muss daher, will sie handlungsfähig bleiben, von Fall zu Fall die Enthaltung oder Unterstützung der Opposition suchen – nur so lassen sich Haushalt und Gesetze verabschieden. Frankreich kennt jedoch, anders als Deutschland, keine ausgeprägte Koalitionskultur. Die V. Republik und das Mehrheitswahlrecht haben über Jahrzehnte hinweg die Erwartung gefestigt, dass stets eine absolute Mehrheit zustande kommt. Mit der Verkürzung der Amtszeit des Präsidenten auf fünf Jahre und der Abhaltung der Parlamentswahlen unmittelbar im Anschluss an die Präsidentschaftswahlen wurde diese Erwartung noch verstärkt: Ein Kandidat wird zum Präsidenten gewählt, und seine Partei erringt danach die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung. So war es zumindest bis zu den Wahlen im Juni 2022.

In diesem Jahr vergaß Emmanuel Macron nach seiner Wiederwahl den Wahlkampf für die Parlamentswahlen – und überließ die Opposition weitgehend allein dem Feld. Seine Kandidaten hatten keine klare politische Orientierung, da aus Macrons Bewegung nie eine gefestigte, autonome Partei entstanden war. Am Abend des zweiten Wahlgangs fehlten dem Präsidentenlager fast fünfzig Sitze zur absoluten Mehrheit. Eine solche Situation hatte es in der Geschichte der V. Republik noch nie gegeben. Macron beging den Fehler, das zu ignorieren und weiter zu regieren, als verfüge er noch immer über die absolute Mehrheit. Für Austausch und Kompromisse gab es keinen Raum.

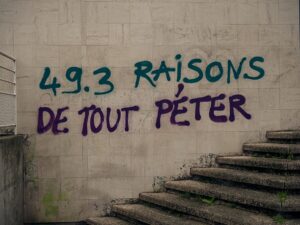

Sein wohl größter Fehler war schließlich die Entscheidung, die Rentenreform mithilfe des Verfassungsartikels 49.3 ohne Abstimmung durchzusetzen – obwohl sie Millionen Franzosen einen ganzen Winter lang auf die Straßen getrieben hatte. Damit vollzog sich ein tiefer und endgültiger Bruch zwischen ihm und der Mehrheit der Bevölkerung, der sich mit Macht bei den Parlamentswahlen im Juli 2024 zeigte. Diese folgten auf die unerklärliche Auflösung der Nationalversammlung am Abend der Europawahlen. Nur knapp entging Frankreich damals einer Mehrheit rechtsextremer Abgeordneter. Eine beispiellose republikanische Front verhinderte dieses Szenario in letzter Minute.

Politische und wirtschaftliche Sackgasse

Immer wieder wird ein Land – zu Recht oder zu Unrecht – als der „kranke Mann Europas“ bezeichnet. Unter Gerhard Schröder war es Deutschland, später Italien. Heute ist Frankreich an der Reihe. Ist das gerechtfertigt? Zum großen Teil ja. Seit drei Jahren steckt Frankreich in einer politischen Sackgasse. Die öffentlichen Finanzen sind desolat: Das Haushaltsdefizit liegt bei 5,8 % des BIP, die Staatsverschuldung bei 114 %. Beides ist auf Dauer nicht tragbar. Gleichzeitig schwächelt das Wachstum, die Reindustrialisierung stagniert.

Für die dringend notwendige Sanierung der Finanzen bräuchte es politischen Willen, beinahe übermenschliche Anstrengung – und die Fähigkeit, Menschen zu vereinen. Doch die Zersplitterung des Parlaments lässt das nicht zu. Die Wahlen von 2024 brachten keinen eindeutigen Sieger hervor. Der Nouveau Front Populaire (NFP), ein Bündnis linker Parteien, lag knapp vor der ehemaligen Präsidentenmehrheit und den Republikanern. Der Staatspräsident hätte in dieser Situation einem Vertreter der gemäßigten Linken den Auftrag zur Regierungsbildung geben und so Kompromisse ermöglichen können. Er tat es nicht – und weigerte sich zugleich, seine eigene Wirtschaftspolitik infrage zu stellen. Auf der Gegenseite duldete Jean-Luc Mélenchon keine Kritik an seinen Maximalforderungen.

Keinem der politischen Akteure war an dem Kompromiss gelegen, den Frankreich so dringend benötigt. Das eigentliche Malheur liegt in der wachsenden Kluft zwischen den hohlen Positionen der Politiker und der Realität des Landes. Alle ziehen ihre roten Linien, als wollten sie jeden Dialog von vornherein ausschließen. Niemand will den Ernst des Augenblicks erkennen. Stattdessen richtet sich alles auf das Frühjahr 2027 und die Präsidentschaftswahlen – obwohl diese noch achtzehn Monate entfernt sind. Das darf nicht zu politischem Stillstand und Handlungsunfähigkeit führen. Frankreich ist keine Insel, seine Wirtschaft funktioniert nicht autark. Das Land steht unter den Augen seiner Gläubiger, und die Franzosen erwarten Ergebnisse.

Ein Haushalt und viele offene Fragen

Am 8. September wurde die Regierung von François Bayrou gestürzt; tags darauf ernannte Emmanuel Macron Sébastien Lecornu, einen seiner Vertrauten, zum Premierminister. Das Überleben dieser neuen Regierung hängt davon ab, ob er zumindest die Enthaltung der 66 sozialistischen Abgeordneten beim Haushaltsvotum erreichen kann. Die Sozialisten werden sich ihre Zustimmung teuer bezahlen lassen – sie werden auf einer stärkeren Besteuerung der „Superreichen“ und auf der Rücknahme der Rentenreform bestehen. Doch ich bezweifle, dass Emmanuel Macron eine solche Kehrtwende akzeptieren wird.

Sollte der Haushalt nicht verabschiedet werden, wird auch die Regierung Lecornu stürzen – wie zuvor schon die Kabinette von Michel Barnier und François Bayrou. Dann bliebe nur der Ausweg der Neuwahlen. Doch welche Wahlen? Zweifellos würde es sich um Parlamentswahlen handeln, da Emmanuel Macron ein Jahr nach der letzten Wahl im September die Nationalversammlung erneut auflösen kann. Doch die aktuelle Stimmung in der Öffentlichkeit lässt vermuten, dass das Ergebnis im Wesentlichen dieselbe Dreiteilung des Parlaments hervorbringen würde – mit einem noch stärkeren RN. Eine absolute oder auch nur relative Mehrheit entstünde erneut nicht. Politik und Institutionen blieben blockiert. Das wäre fatal.

Bleibt die Präsidentschaftswahl. Könnte Emmanuel Macron angesichts einer völligen politischen Blockade und der damit verbundenen Gefahren für die französische Wirtschaft wirklich bis 2027 unerschüttert im Amt bleiben? Das ist meine Frage – und meine Befürchtung. Ich wünsche mir nicht den Rücktritt des Präsidenten der Republik. Aber ich schließe diese Möglichkeit nicht aus. Meine Hoffnung bleibt, dass das Verantwortungsbewusstsein zum Wohl des Landes am Ende überwiegt. Bislang jedoch sehe ich kaum Bewegung – und diese Starre erfüllt mich als Bürger und ehemaliger Abgeordneter mit tiefer Verzweiflung.

Was die Geschichte uns lehrt

Das Frankreich dieses Spätsommers erinnert mich an das Frankreich des Frühjahrs 1958 – nur ohne General de Gaulle. Die Gefahren sind immens, die Versuche, aus den festgefahrenen Positionen herauszufinden, schwach, und es fehlt eine Persönlichkeit oder eine verbindende Linie. Trotz allem hoffe ich, dass die Umstände endlich einen Elektroschock erzwingen: ein Bewusstwerden, eine Veränderung. Denn es gibt eine Alternative – leider den RN. LFI und Jean-Luc Mélenchon sind keine Alternative; gegen ihre maßlosen Übertreibungen würde sich mit großer Wahrscheinlichkeit eine Front bilden.

Die beeindruckendste Rede in der Nationalversammlung am 8. September hielt Marine Le Pen. Ihre Ansprache war bemerkenswert: Sie wandte sich nicht an die Abgeordneten, sondern direkt an die Franzosen. Ihr Sieg ist unvermeidlich, wenn nicht endlich tiefgreifende und echte Veränderungen stattfinden. Deshalb muss jetzt gehandelt werden – nicht morgen, nicht übermorgen. Es gibt Momente, in denen man sich selbst übertreffen muss, in denen groß und vorausschauend an das Versprechen und die Werte der Republik zu denken ist. Wir erleben gerade einen solchen Moment. Im Mai 1958 rettete eine große Koalition das Land. Ich warte auf die Rückkehr dieser Methode: einer dynamischen und gerechten Einheit. Fatal wäre es, sich nicht zu trauen. Es ist zwar schon spät, aber noch nicht zu spät.

Übersetzung: Norbert Heikamp

Der Autor

Pierre-Yves Le Borgn‘ war von 2012 bis 2017 Abgeordneter für die im Ausland lebenden Franzosen und Vorsitzender der deutsch-französischen Parlamentariergruppe in der Nationalversammlung. Er war Berichterstatter für das Gesetz zur Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens und gehörte dem Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten sowie der Parlamentarischen Versammlung des Europarats an, wo er Berichterstatter für die Umsetzung der Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte war. Heute arbeitet er in einem kleinen französischen Unternehmen im Bereich der Energiewende und ist weiterhin als Redakteur und Lehrer tätig. Pierre-Yves Le Borgn‘ hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften, ein Diplom des Institut d’études politiques in Paris und einen LLM des Europakollegs in Brügge.