Die Schuldensucht der Franzosen

Seit mehr als fünf Jahrzehnten lebt Frankreich über seine Verhältnisse – und jede Regierung, die versucht, das zu ändern, scheitert. Schuld daran ist nicht nur die Haltung der Abgeordneten, sondern auch die der breiten Mehrheit der Franzosen.

François Bayrou vermochte es nicht, das Parlament von seiner Diagnose zum Zustand der öffentlichen Finanzen zu überzeugen und die notwendigen Mittel zu deren Sanierung durchzusetzen. Die Ursachen seines Misserfolgs lagen dabei nicht nur in den Schwächen seiner Methode – Schwächen, die zahlreiche Kommentatoren kritisierten, etwa seine allzu persönliche, fast trotzig wirkende Vorgehensweise, die einem von vornherein verlorenen Ehrengefecht glich. Auch die Inkonsequenz der Oppositionsparteien spielte eine Rolle, so berechtigt diese Kritik auch sein mag. Letztlich sind die Abgeordneten gewählt – und ihre Ablehnung des Haushaltsplans spiegelt laut Umfragen die Haltung einer großen Mehrheit der Franzosen wider.

Stillschweigende Komplizenschaft

Man könnte auf Ermüdung durch lange Regierungszeiten verweisen, auf die Enttäuschung über einen Präsidenten, der als überheblich gilt, oder auf die Unfähigkeit, eine stabile politische Bewegung zu schaffen, die Reformen trägt. Doch all diese Erklärungen greifen zu kurz. Das Problem ist struktureller Natur.

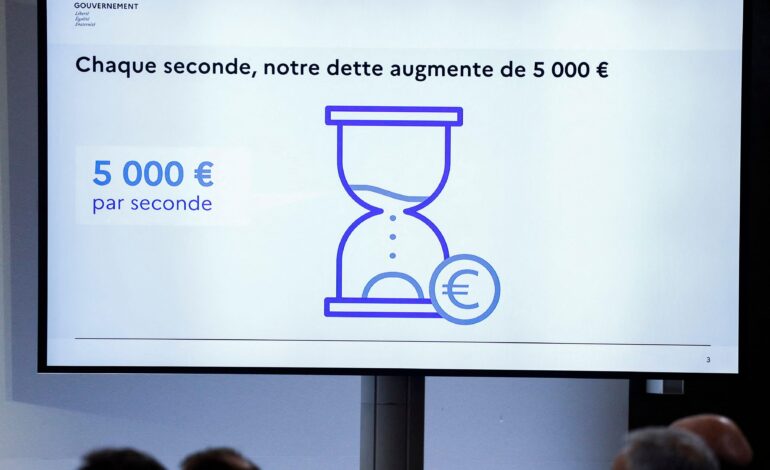

Der Ökonom Élie Cohen sprach am 8. September bei Radio Classique von einer „allgemeinen Komplizenschaft“ in Frankreich in Bezug auf die Staatsverschuldung: Im Grunde arrangiere sich jeder damit, allen voran die Bürger selbst. Schulden sind abstrakt, ihre Folgen spüren die Menschen kaum im Alltag. Im Gegenteil: Die anhaltende Verschuldung erlaubt es ihnen, weiterhin von den Wohltaten eines großzügigen Sozialstaats zu profitieren. Laut INSEE erhalten 57 Prozent der Franzosen mehr staatliche Leistungen, als sie an Steuern zahlen – die Mehrheit hat also ein handfestes Interesse am Status quo.

Angst vor dem Systemkollaps

Gerade diese Tiefe der französischen Verschuldung, die immer mehr Menschen zu Begünstigten macht, sichert paradoxerweise ihre eigene Beständigkeit – und erschwert es den wenigen Politikern, die eine Reduzierung ernsthaft anstreben. Jonah D. Levy, Politikwissenschaftler an der Universität Berkeley, spricht von einem „Staat sozialer Betäubung“: einem Staat, der systematisch Reformen abzufedern und Gegner durch teure Kompensationen zu besänftigen versucht hat.

Ein klassisches Beispiel ist die Frühverrentung: Sie sollte harte Entlassungen vermeiden, indem ältere Arbeitnehmer großzügig in den Ruhestand begleitet wurden. Doch dieses Modell stößt an seine Grenzen. Nicht nur fehlen heute die Mittel, um neue Reformen abzufedern, auch die angesammelten Kosten früherer Ausgleichsmaßnahmen sind längst nicht mehr tragbar. Kürzungen sind unvermeidlich – ohne neue Mittel zur Abfederung. Politisch ein Himmelfahrtskommando.

Die Empörung über „die Reichen“ bleibt das letzte moralische Argument, das Gehör findet – ein Reflex mit langer Tradition in Frankreich seit der Revolution. François Bayrou versuchte ein anderes moralisches Argument: Er prangerte an, dass die heutige Generation, die vom Sozialstaat profitiert, die Rechnung an ihre Kinder weitergibt. Doch dieses Argument wirkt kontraproduktiv, da die Folgen übermäßiger Verschuldung erst in ferner Zukunft sichtbar werden. Auch das Schlagwort der „Generationengerechtigkeit“ bleibt abstrakt: Die Franzosen denken vor allem an ihre eigenen Kinder, denen sie ohnehin innerhalb der Familie helfen.

Die Sorge vor einem Systemkollaps? Theoretisch möglich, praktisch unglaubwürdig. Das Thema Defizit beschäftigt die öffentliche Debatte seit Jahrzehnten, viele glauben, es werde schon irgendwie weitergehen. Wer zu oft „Wolf!“ ruft, ohne zu handeln, nimmt der Gefahr ihren Schrecken. François Fillons Aussage im Jahr 2007, Frankreich stehe „am Rande des Bankrotts“, ist inzwischen achtzehn Jahre her – und das Land existiert noch immer.

Frankreich funktioniert eben nicht wie ein Unternehmen. Seine wirtschaftliche Größe, sein Gewicht in Europa und die Absicherung durch den Euro haben es bislang vor den Konsequenzen seiner Schuldenpolitik bewahrt – und zugleich diese Sucht nach Verschuldung ermöglicht. Wie der Journalist Jean-Pierre Robin erläutert, hat die Einführung des Euro 2002 Frankreich „den Zugang zu den internationalen Märkten erleichtert wie nie zuvor“ – und „man hat sich daran gütlich getan“. Früher erfolgten Korrekturen durch Abwertungen: Ersparnisse verloren an Wert, Preise stiegen – der Schmerz war unmittelbar spürbar. Heute fehlt dieser Mechanismus. Die Gemeinschaftswährung erzeugt die Illusion, Korrekturen seien überflüssig.

Der Weg aus der Betäubung

Wie lässt sich das Land aus seiner Lethargie befreien, bevor ein schmerzhaftes Erwachen unvermeidlich wird? Jonah D. Levy sieht die Wurzel des Problems im französischen Dirigismus – einem Modell, das den Staat zum zentralen Akteur wirtschaftlicher Entwicklung macht. „Dieses dirigistische Modell beruhte auf einer starken Konzentration der Macht in den Händen hoher Beamter“, schreibt er, „denn der Staat verstand sich als Lenker der wirtschaftlichen Modernisierung.“ Getragen wurde es von Linken wie Rechten – beide verband ein tiefsitzendes Misstrauen gegenüber wirtschaftlichem Liberalismus. Während der Trente Glorieuses funktionierte es, heute ist es ein Hemmschuh.

In Zeiten knapper Kassen lautet die Devise: „Schuldzuweisungen vermeiden.“ Die Regierung darf nicht allein die Verantwortung für Reformen tragen, zumal Kompensationen kaum noch möglich sind. Kompromisse mit Opposition und Sozialpartnern sind daher unerlässlich. Bayrous einsamer Kurs war das genaue Gegenteil – Levy nennt ihn eine „Karikatur elitärer Technokratie“.

Doch zwei Einwände bleiben:

– Zum Verhandeln gehören zwei. Auch die Opposition müsste Zugeständnisse machen – derzeit ist sie davon weit entfernt. Ob sie den Weg des Kompromisses wählt oder Blockade betreibt, um den Präsidenten zu einer Auflösung der Nationalversammlung zu zwingen, bleibt abzuwarten.

– Kompromisse sind kein Selbstzweck. Werden sie zum Vorwand für Entscheidungen, die die Haushaltslage verschlechtern, statt sie zu verbessern, sind sie kontraproduktiv.

Trotz allem bleibt Levys Diagnose richtig: Das französische, vertikal-hierarchische, hyperzentralisierte Modell hat ausgedient. Vielleicht bietet die nächste Präsidentschaftswahl endlich Gelegenheit, über die Grenzen des „rationalisierten Parlamentarismus“ der Verfassung von 1958 nachzudenken – und über die Zukunft eines Landes, das sich allzu lange auf die schmerzstillende Wirkung seiner Schulden verlassen hat.

Dieser Artikel ist eine leicht überarbeitete Version eines Beitrags, der auf der Online-Plattform unseres Partners Telos unter dem Titel „Les Francais et l’addiction à la dette“ veröffentlicht wurde.

Der Autor

Olivier Galland ist Soziologe, Forschungsdirektor im Ruhestand am CNRS (Nationales Zentrum für wissenschaftliche Forschung) und spezialisiert auf Jugendfragen, Wertesoziologie sowie Soziologie der Ungleichheiten. Kürzlich veröffentlichte er „Les valeurs du travail. Contrastes et évolutions en France et dans les pays développés“ (Presses de Sciences-Po, 2024); mit Yannick Lemel „Sociologie des inégalités“ (A. Colin, 2024).