Die französische Handschrift:

Warum Luc Besson an Dracula scheitern musste

Luc Besson wagt sich an Dracula – und scheitert spektakulär. Französischer Stil, Parfum statt Angst, Wasserspeier statt Schrecken: Ein Film, der mehr irritiert als begeistert. Doch gerade das macht die Auferstehung des Mythos sehenswert – wenn auch nur, um sich zu fragen: Was ist hier schiefgelaufen?

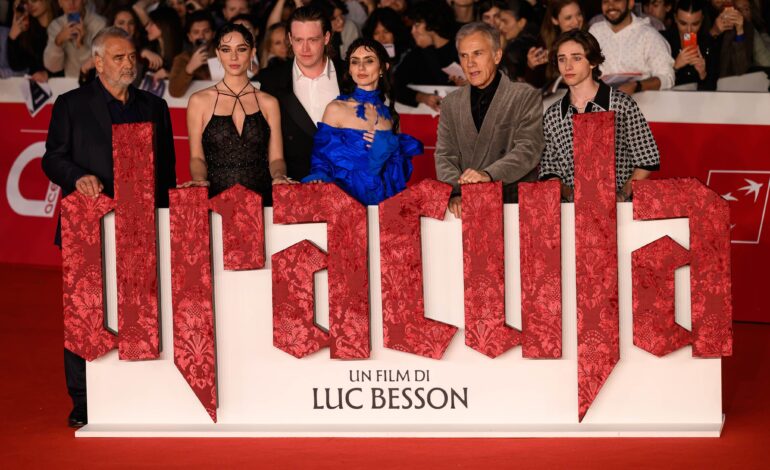

Als zu Beginn des Jahres das Gerücht anhob, dass einer der großen Meister des französischen Kinos, Luc Besson, sich einem Meisterstück der europäischen Literatur, Bram Stokers Dracula, gewidmet hatte, da legte mancher Fan des Horrorgenres voller maliziösem Genuss den Kopf ins Genick und dankte dem Himmel für diesen Einfall. Luc Besson, der schon manchen Pfahl im Land der Cineasten einschlug, würde sich Vlad dem Pfähler widmen. Die Hinwendung zur Unterwelt erschien auch naheliegend. Denn spielt nicht Luc Bessons legendärer Film „Subway“ fast ausschließlich in der Pariser Métro, scheut „Leon – Der Profi“ als Killer nicht jede öffentliche Aufmerksamkeit und auch die beiden Tiefseetaucher in „Le Grand Bleu“ sind vom Dunkel der Meerestiefe wie im Rausch angezogen. Somit war das Vorfeld für ein cineastisches Megaereignis reich bestellt. Umso großer war die Enttäuschung über den Film, der am 30. Juli in Frankreich und am 30. Oktober in Deutschland in den Kinos anlief. Wie ist dieser Fall von ganz oben bis in die tiefsten Tiefen – Rezensionen sprechen von einem schlechten B-Movie – zu erklären?

Schauspieler, Musik und technische Aspekte

An der Geschlossenheit der Erzählung, die einige neue Wendungen beinhaltet, liegt es sicher nicht. Auch nicht an der Filmmusik, die um ein wunderbares Thema aus einer Spieldose, ein Kleinod türkischer Uhrmeisterkunst, kreist. Über die Schauspieler kann man immer streiten. Dass Caleb Landry Jones als Dracula in dieser Rolle bei weitem nicht den tiefen Horror des ewigen Wiedergängers Christopher Lee oder den eines Klaus Kinsky als Nosferatu erzeugen kann, ist bedauerlich, aber nicht einschneidend. Auch dass Zoë Bleu Sidel als Elisabeta bzw. Mina in ihrer Wirkung weder in der Zartheit ihrer Rollenvorgängerinnen wie Isabelle Adjani oder – in ihrer inneren Bewegtheit – wie unlängst bei Lily-Rose Depp in Nosferatu von Robert Eggers heranreicht, ist bedauerlich, aber nicht ausschlaggebend für die vernichtende Kritik. Was früher durch schauspielerische Leistung erreicht werden musste, kann heute leider in Teilen durch Technikeffekte ausglichen werden.

Französische Perspektive und Liebesgeschichte

Wo also liegt der Grund für den Misserfolg? Nach Meinung des Rezensenten beruht er darauf, dass der Franzose Luc Besson dem Film eine tiefe französische Perspektive gibt, die an einem Mythos wie Dracula scheitern muss wie eine Silberkugel beim Töten eines Vampirs. Sie nützt bekanntlich nur bei Werwölfen.

Das zeigt sich bereits zu Beginn des Films. Es sollte sich um ein Love Tale handeln, um eine Liebesgeschichte. Ein Genre, für das sich Franzosen – wie auch einige andere Nationen – im Klischee besonders berufen fühlen. Doch die Kissenschlachten zwischen Vlad, dem Grafen Dracula und seiner angebeteten Gräfin, Tortenschlachten, gemeinsames Gewehrschießen im Schloss und Hüpfen auf Betten lassen den Zuschauer etwas erstaunt zurück. Auch die vermeintlich leidenschaftlichen Sexszenen sind eher sportliche Übungen und entbehren jeglicher Zartheit. Vielmehr wird im Laufe des Films deutlich, dass Madame die oben genannte wunderbare Spieldose in Gang setzt, wenn sie ihren Mann vom Regierungsgeschäft holen möchte, um begattet zu werden. Wir wollen hier nicht über das dahinterstehende Frauen- und Männerbild spekulieren. Aber es stammt sicher aus dem 15. Jahrhundert.

Was übrigens Elisabeta, die später als Mina wiedergeboren werden wird, dafür zu eben dieser Ressurection qualifiziert, bleibt ebenfalls unklar. Sie wird zwar von Dracula mit ihrer unvorstellbaren „Reinheit“ begründet, aber davon ist im Film nichts zu sehen. Weder streicht sie einem Kind über den Kopf, noch lässt sie Lahme gehen oder Stumme sprechen. Vielmehr blickt sie herrisch auf ihre Bewacher herunter, die sie mit ihrem Leben vor den anstürmenden Türken schützen müssen – übrigens erfolglos.

Gewalt, Horror und Unlogik

Dieses Scheitern der Darstellung einer intensiven emotionalen Beziehung, wie sie Luc Besson z. B. in „Leon – Der Profi“ zwischen Jean Reno und Natalie Portmann bezaubernd entwickelte, ist auch nicht damit zu retten, dass Luc Besson den Hauptschauplatz des Films mit viel Aufwand in die „Stadt der Liebe“, nach Paris verlegt.

Zwischen dem Tod der Elisabeta und ihrer Wiedergeburt als Mina liegen allerdings 400 Jahre. Und als Dracula sie wiederentdeckt und von seinem Schloss aufbricht, um sie an sein nicht schlagendes Herz zu holen, ist er bereits ein von Trauer gebrochener Mann. Um Kraft zu tanken, beschließt er sich viel und vor allem frisches Blut zu besorgen, das hält bekanntlich jung.

Die mit diesem Drang verbundene Aktion ist eine der herausragenden Szenen des Films. Zwar wählt Dracula nicht – wie in Bram Stokers Vorlage – das nächste Dorf als Blutbank, aber diese Abweichung sei gerne verziehen. Aus typisch französischer antiklerikaler Perspektive verlangt er nach Einlass in ein Nonnenkloster. Er zwingt die, die der sexuellen Lust mit Eid abgeschworen haben, durch seinen Bann in eine Pyramide aus Körpern, von deren Spitze er sich wie ein Gott auf sie stürzen und durch sie hindurchbeißen kann. Luc Besson inszeniert dieses zutiefst antiklerikale Bild mächtig. Trotzdem bleibt der Zuschauer irritiert, denn bevor er in Blutrausch gerät, beschimpft er die Nonnen noch, dass ihre Körper alte frigide Kühlschränke wären, die nichts anzubieten hätten. Wäre er nicht doch im nächsten Dorf besser aufgehoben gewesen?

Französische Stilmittel und Parfum

Das Mittel, mit dem Besson die Nonnen seinem Blutwillen unterwirft, ist eine der größten Innovationen in den Mythos. War bisher besonders bei Christopher Lee oder bei Ferdy Mayne im „Tanz der Vampire“ von Roman Polanski der magnetische Blick das Mittel der Wahl, so setzt Luc Besson auf – typisch französisch – Parfum!

Eine Idee, der sicher Serge Lutens mit seinem Drang zum Schwarzen laut Beifall spendet und sicher auch Coco Chanel mit ihrer Klostervergangenheit gefallen hätte. Eine Hommage an das französische Parfum ist immer willkommen. Nur die Geste, mit der Vlad der Pfähler mehrmals im Film das Parfum, das der Graf natürlich auch in Grasse hatte entwickeln lassen, auf seinen vertrockneten Hals aufträgt, zart, maliziös und siegessicher ist, wirkt eher possenhaft und keineswegs bedrohlich.

Die Macht des Parfums setzt Dracula an den Höfen ganz Europas ein, um sie nach seinem Willen tanzen zu lassen. Denn er ist dort auf der Suche nach seiner aus seiner Sicht irgendwann wiedergeborenen Elisabeta. In Versailles ist er sich dann ganz sicher. Wenn nicht hier, in der glanzvollsten Kraftentfaltung der Monarchie müsste es doch passieren. Von der höchsten Pracht auf Erden müsste sie angezogen werden. Aber natürlich konnte Luc Besson als Franzose nicht die Monarchie Ludwig XIV feiern.

Helfer, Wasserspeier und Effektprobleme

Dementsprechend lässt er genau hier, als der Graf wider Erwarten seine Angebetete nicht findet, Vlad den Pfähler höchst gesellschaftskritisch die Verkommenheit des Ancien Regime erkennen. In der Reaktion tickt er aus und beißt sich durch die ganze verderbte Hofgesellschaft, vornehmlich natürlich durch die Schwanenhälse der Hofdamen. Diese, die französische Revolution und ihrer Halsgerichtsbarkeit durch die Guillotine vorwegnehmende Haltung, ist natürlich ein Grundbestandteil des französischen Selbstverständnisses, hat aber einen Haken. Denn Dracula ist selbst ein Graf, gehört natürlich ebenfalls dem Adel an und hat nach der verzweifelten Rückkehr auf sein eigenes Schloss, keine Meinung, Liberté, Égalité und Fraternité einzuführen. Einmal mehr bricht sich das Französische am Wesen des transsilvanischen Mythos.

Diese fehlende Ernsthaftigkeit, die am Zugang Luc Bessons zum Thema zweifeln lässt, spiegelt sich am Stärksten in den Helfern des Vampirs wider. Unübersehbar wählt Luc Besson diese aus den Gestalten der Wasserspeier, wie sie auf den Dächern der Notre Dame zu finden sind. Die Kinotechnik haucht ihnen Leben ein, „animiert“ sie sozusagen. Doch einerseits bewegen sie sich sehr ungelenk, so dass ihre Künstlichkeit kaum zu übersehen ist, außerdem grinsen sie meist eher blöd als gruselig in die Kamera und drittens sind ihre Aktionen nicht wirklichkeitsnah. Am besten zu sehen, als sie versuchen den aus dem Schloss Draculas flüchtenden Jonathan Harker über einen gefrorenen See zu verfolgen. Obwohl sie ihrem Opfer maximal bis zur Hüfte reichen, brechen sie ins Eis ein, während Jonathan Harker sichtlich angeschlagen, humpelnd langsam das andere Ufer aufsucht und sie dumm stehen lässt. Die nahe liegende Idee selbst des unbedarften Zuschauers, dass sie um den See herumlaufen, setzt Luc Bessons nicht um. Und die selbstverständliche Ahnung des Kenners der Materie, dass Dracula seine „Freunde der Nacht“, ein Rudel Wölfe, mit einem Wink losschickt, um die Sache zu beenden, bleibt unerfüllt. Am Ende des Films kämpfen diese lächerlichen Wassergeister sogar gegen die französische Armee und müssen wie Asterix sehr hochspringen, um die Soldaten auszuknocken.

Warum eigentlich gegen die französische Armee? Nach Luc Bessons Vorstellung musste offensichtlich die Grande Armee in Stellung gebracht werden, um das Schloss des Grafen zu stürmen und den Mythos durch die Fackel der Aufklärung, für die Frankreich nun mal steht, zu beenden. Als Van Helsing endlich den Pfahl in das Herz des Vampirs schlägt, durchschlägt auch eine Kanonenkugel die Front des Schlosses und Licht durchflutet zum ersten Mal seit Jahrhunderten die modrige Dunkelheit der Gemächer des Grafen. Am Ende geschieht dies auch – da wendet sich der Zuschauer bereits mit Grausen ab – mit freundlicher Einwilligung des Monsters. Denn Van Helsing hatte ihn mit aufklärerischer Logik davon überzeugt, es wäre doch besser für alle, wenn er sich pfählen zu lassen würde. Spätestens dann ist klar: Mythos ist zurecht ein griechisches und kein französisches Wort.

Der Autor

Nils Franke ist Historiker und Kulturwissenschaftler an Universität Leipzig und Leiter des Wissenschaftlichen Büros Leipzig. Das Thema Mythos ist ein zentraler Forschungsgegenstand in vielen seiner Forschungsbereiche. Sei es in der Kulturgeschichte, dem Nationalsozialismus oder der Umweltschutzgeschichte.