Cocoriki:

Die vielen Leben des X

Was haben die École Polytechnique, Pornofilme und anonyme Geburten mit Elon Musk und Eduard Zimmermann gemeinsam? Cocoriki erklärt. Âmes sensibles s’abstenir!

Den Buchstaben X verbinden heute die meisten Digital Natives sofort mit dem Internetportal von Elon Musk – früher Twitter –, das unser politisches Leben mitprägt. Doch das war nicht immer so. In den 1980er-Jahren bedeutete X für mich etwas ganz anderes: Aktenzeichen XY… ungelöst. Jeden Freitagabend konnten deutsche Fernsehzuschauer, die etwas auf sich hielten, der Polizei Hinweise zu ungelösten Kriminalfällen liefern. Moderiert wurde die Sendung von Eduard Zimmermann – und für meinen fünfjährigen Bruder und mich, damals zehn, war sie ein von den Eltern verbotenes und daher umso aufregenderes Ritual. Da wir freitags bei meiner Großmutter – Hessens größtem „XY-Fan“ – übernachteten (unsere Eltern waren beim Kegeln), verpassten wir keine Sendung. Nach einer schnellen Katzenwäsche („Das genügt! Im Krieg hat die ganze Familie hintereinander im selben Badewasser gebadet – sauber waren wir trotzdem.“) saßen wir im Schlafanzug auf Omas Sofa und starrten gebannt auf den Bildschirm. Die Hornbrille Zimmermanns wurde zur Eintrittskarte in eine Welt voller Verbrechen, und regelmäßig überliefen uns Schauer der Angst. Sassen wir nicht still genug auf dem Sofa, dann drohte Oma streng: „Ihr Zappelphilipp kommt gleich ins Bett!“

Zu jedem ersten Fall gehörte ein zweites Ritual: Omas Apfelschälen. Mit bewundernswerter Präzision entfernte sie die Schale in einem einzigen langen Streifen, ohne auch nur ein einziges Mal abzusetzen. Die spiralförmige Schale fiel in die Schüssel, der Apfel wurde entkernt, geviertelt und uns eines der Viertel dann auf der Messerspitze gereicht – alles, ohne dass sie den Blick vom Fernseher löste. So war für mich „XY“ jahrzehntelang untrennbar mit Verbrechen verbunden – und selbst der Biologieunterricht über Chromosomen konnte daran nichts ändern. Bis ich 1989 nach Frankreich kam. Dort bekam der Buchstabe X völlig neue, unerwartete Bedeutungen.

Die Katze auf dem heißen Blechdach

In Garches, der Pariser Vorstadt, in der ich als Au-pair lebte, gab es ein kleines Kino, das ausschließlich amerikanische Filmklassiker zeigte. Meine Gastmutter Sabine verfolgte gespannt, welchen Film ich als Nächstes sehen würde – bis der Titel La Chatte sur un toit brûlant („Die Katze auf dem heißen Blechdach“) auf dem Programm stand. „Chatte? Brûlant? Oh là là, attention, c’est sûrement un film X!“ rief sie warnend. Film X? Ich dachte natürlich sofort an Zimmermann und erwartete einen Krimi. Zu sehen bekam ich jedoch ein Melodram mit Paul Newman und Elizabeth Taylor. Erst als ich einige Wochen später durch Pigalle spazierte, das Pariser Rotlichtviertel, verstand ich: Das X war das Symbol der Pornografie, überall auf den Leuchtreklamen der Sexshops zu sehen. Sabine hatte „chatte“ – umgangssprachlich für das weibliche Geschlecht – gehört und glaubte, ich besuche ein Pornokino. Deshalb auch ihr schulterzuckendes „Du bist volljährig, du machst was du willst.“

Warum gerade X?

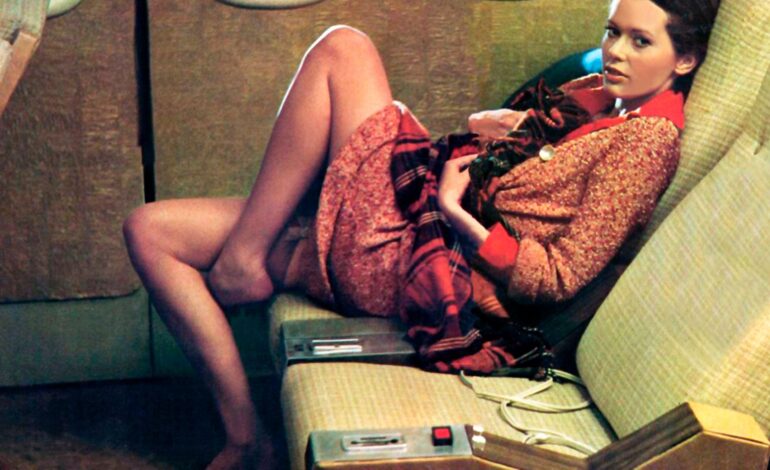

Neugierig geworden, fragte ich Papou, den Großvater der Familie und glühenden Anhänger des ehemaligen Präsidenten Valéry Giscard d’Estaing. Er erklärte: „Das fing 1974 an, als Giscard Präsident war – quel homme! Der Film Emmanuelle (Sylvia Kristel – quelle beauté!) löste eine Welle erotischer und pornografischer Filme aus.

Um sie einzudämmen, aber nicht zu zensieren, führte die Regierung unter Premier Jacques Chirac eine Sondersteuer ein, „la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence“. Aber warum der Buchstabe X? Erst meine spätere Recherche brachte Klärung: In der Encyclopedia of Sex and Gender wird erklärt, dass der sexuelle Charakter des Buchstabens auf das Theaterstück La femme X (1908) von Alexandre Bisson zurückgeht. In diesem Drama um eine schöne, sinnliche, namentlich ungenannte Frau – es geht um Ehebruch und Mord – wurde X zum Symbol des Sinnlichen und Erotischen. Schon 1951 führten die Briten die Filmkategorie X ein, für pornografische, extrem gewalttätige oder menschenverachtende Inhalte. Ob sich das X direkt auf Bisson bezieht oder schlicht für extreme steht? Das bleibt wohl ungeklärt.

X in der Mathematik – und im Kreißsaal

Später, als ich in Frankreich unterrichtete, begegnete mir der Buchstabe X erneut. Wenn Kollegen über ehemalige Schüler sprachen, hieß es oft anerkennend: „Il a fait X!“ Ich fragte entsetzt: Hatte der etwa in einem Pornofilm mitgespielt? Doch die Erklärung folgte sofort:

„Er hat die École Polytechnique gemacht.“ Die Absolventen dieser renommierten Ingenieurschule werden X genannt – eine Anspielung auf die zentrale Rolle der Mathematik und die algebraische Unbekannte. Eine weitere Bedeutung lernte ich erst Jahre später kennen: naissance sous X – die Geburt unter Geheimhaltung. Der Artikel 326 des Zivilgesetzbuches erlaubt Frauen, ihr Kind anonym zur Welt zu bringen. Das X steht hier für das Unbekannte.

Der Buchstabe X scheint mich zu verfolgen, denn jene, die wie ich zwischen 1965 und 1976 geboren sind, nennt man die Generation X. X ist also weit mehr als Elon Musks Social-Media-Plattform oder das Symbol für Pornografie. Es steht für Kriminalfälle, Kino, Mathematik, Anonymität – und nicht zuletzt für meine Großmutter, die meinen Bruder und mich regelmäßig ermahnte: „Das habe ich euch doch schon zum x-ten Mal gesagt…“

Der Autor

Der in Hessen geborene Frank Gröninger wohnt seit 1993 in Paris, wo er als Lehrer für Deutsch und interkulturelle Beziehungen unter anderem für das französische Außenministerium und Sciences Po, dem Institut für politische Wissenschaften arbeitet. 2021 erschien sein Buch „Douce Frankreich: die Abenteuer eines Deutschen in Paris“, sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch, 2022 sein zweites Buch, „Dessine-moi un(e) Allemand(e)“.