Rede vom Vel d’Hiv:

„An diesem Tag hat Frankreich etwas Unwiderrufliches getan“

Vor dreißig Jahren erkannte Präsident Jacques Chirac Frankreichs Schuld an der Deportation der Juden während des Zweiten Weltkrieges an. Eine historische Rede, eine beispiellose Geste.

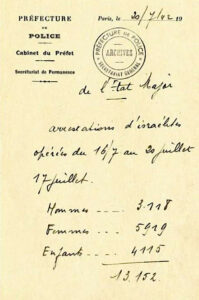

Am 16. Juli 1995 hielt der frisch gewählte Präsident der Republik, Jacques Chirac, eine Grundsatzrede zum 53. Jahrestag der Razzia von Vel d’Hiv. „Es gibt im Leben einer Nation Augenblicke, welche die Erinnerung und die Vorstellung, die man sich von seinem Land macht, zutiefst verletzen. Es ist schwer, über diese Momente zu sprechen, denn es gelingt nicht immer, die richtigen Worte zu finden, um an das Grauen zu erinnern, um den Kummer derjenigen auszudrücken, die diese Tragödie erleben mussten. Derjenigen, die von der Erinnerung an diese Tage der Tränen und der Scham für alle Zeit in ihrer Seele und ihrem Körper geprägt sind. […] Frankreich, das Vaterland der Aufklärung und der Menschenrechte, Aufnahme- und Asylland, dieses Frankreich hat an diesem Tag etwas Unwiderrufliches getan. Entgegen seiner Versprechen lieferte es seine Schutzbefohlenen ihren Henkern aus. […] Wir tragen ihnen gegenüber eine unauslöschliche Schuld. […]“ Diese Rede markierte einen doppelten Bruch.

Brüche

Zunächst in Bezug auf die gemeinhin verbreitete Erzählung zu Vichy. Bis in die 1970er Jahre hinein galt die von Robert Aron in seiner Histoire de Vichy (1954) vertretene These. In seinen Augen hatte Philippe Pétain als Schutzschild gedient, da er die Franzosen vor den Härten der Besatzung geschützt hatte. Pétain habe keineswegs mit dem Feind paktiert, sondern sich stets dessen Forderungen widersetzt und die Kollaboration abgelehnt. Dieser Ansatz ist inzwischen weithin umstritten. In La France de Vichy (1973) wies der amerikanische Historiker Robert Paxton nach, dass der französische Staat ständig um die Kollaboration gebettelt habe. Paxton wies auch auf den Zusammenhang zwischen Innen- und Außenpolitik hin. Es sei sinnlos, die verhasste Ausrichtung auf das Deutsche Reich gegen die unabdingbaren Reformen im Inland auszuspielen, wie es vor allem die Anhänger der Vichy-Regierung taten. Das eine sei ohne das andere nicht möglich gewesen: Der Fortbestand von Vichy hing von der schützenden Hand Berlins ab.

Doch auch wenn diese revolutionäre These allmählich an Einfluss gewann, konnte sie sich nicht allein deshalb schon durchsetzen.

Die Rede vom Vel d’Hiv bedeutete einen Bruch mit der Orthodoxie de Gaulles und seiner Anhänger. Seit dem 18. Juni 1940 hatte Charles de Gaulle behauptet, er verkörpere Frankreich, da dem französischen Staat jegliche Legitimität entzogen worden sei. Mit dem Waffenstillstand vom 22. Juni 1940 hatte Pétain Frankreich unter Missachtung der mit Großbritannien eingegangenen Verpflichtungen aus dem Krieg herausgezogen. Darüber hinaus war die Abstimmung vom 10. Juli 1940, mit der ihm die Vollmachten übertragen wurden, sowohl illegal als auch illegitim. Sie verstieß gegen das Verfassungsgesetz von 1884, das einen Angriff auf die republikanische Form der Institutionen untersagte. Erschwerend kam hinzu, dass sie unter Zwang zustande gekommen war. Im Gegensatz dazu hatte der Staatssekretär für das Kriegswesen (de Gaulle), weil er nicht von seinem Amt zurückgetreten war, ein Stück Legitimität mit an die Themse genommen, die er durch das Aufstellen einer Armee, den Zusammenschluss von Gebieten und die Unterstützung aller politischen Familien durch den im Mai 1943 gegründeten Conseil national de la Résistance festigen sollte. Diese These wurde von allen dem Mann des 18. Juni nachfolgenden Präsidenten der Republik, einschließlich François Mitterrand, übernommen. Im Laufe der Zeit war sie aber immer schwieriger zu halten.

Gegenwind

Auch wenn sich Kommunisten und Gaullisten in der politischen Arena hart bekämpften, waren sie sich in einem Punkt einig: Vichy hatte nie das wahre Frankreich repräsentiert. Nur eine „Handvoll Elender“ habe kollaboriert, behauptete der Connétable, wie de Gaulle auch genannt wurde. Die Anhänger des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei Frankreichs, Maurice Thorez, betonten ihrerseits, das Volk sei dem Sirenengesang des Vichyismus und der Kollaboration keineswegs erlegen, sondern habe Widerstand geleistet. Die populärwissenschaftliche und die gelehrte Geschichtsforschung boten jedoch ein weniger freundliches Bild. Der Dokumentarfilm Das Haus nebenan – Chronik einer französischen Stadt im Kriege (Originaltitel: Le Chagrin et la Pitié) von Marcel Ophüls aus dem Jahr 1969 zeigte, wie groß die Unterstützung des Volkes für Philippe Pétain gewesen war. Ebenso erinnerte der Filmemacher Costa-Gavras in seinem Film Sondertribunal – Jeder kämpft für sich allein (Originaltitel: Section spéciale) von 1975 an die Sondertribunale, die der französische Staat geschaffen hatte, um seinen Herren und Meistern zu gefallen. Robert Paxton und Michael Marrus deckten in Vichy und die Juden (1981) unisono auf, dass der französische Staatsapparat „in den dunklen Jahren“ („les années sombres“) eine aktive Rolle bei der Deportation der Juden aus Frankreich gespielt hatte. Die staatlichen Behörden zogen es jedoch vor, sich auf die gaullistische Sichtweise zu versteifen, anstatt das Offensichtliche anzuerkennen. Das öffentliche Fernsehen weigerte sich, Das Haus nebenan – Chronik einer französischen Stadt im Kriege von Marcel Ophüls auszustrahlen, und die Archive blieben bis zu der Gesetzesnovelle von 1979 für Forscher gesperrt.

Kurzum, die Kluft zwischen der öffentlichen Meinung und ihrem politischen Führungspersonal wurde immer größer. Während der beiden Amtszeiten von François Mitterrand wurde diese Kluft zu einem wahren Abgrund. Zwar hatte dieser unter seinem Decknamen Morland an der Résistance teilgenommen, aber seine „Jeunesse française“ sorgfältig verheimlicht, wie Pierre Péan in seinem Buch darlegte. 1994 enthüllte der Journalist, dass der Präsident nicht nur den Orden der gallischen Franziska, die höchste Auszeichnung des Vichy-Regimes, erhalten hatte, sondern auch ein Stück des Weges mit dem Regime gegangen war – mit ihm hatte er also nicht völlig gebrochen. So ließ er jedes Jahr das Grab des Siegers von Verdun mit Blumen schmücken und schützte seinen Freund René Bousquet, einen hohen Beamten, der sich während der Besatzung kompromittiert hatte, ständig vor den Nachstellungen der Justiz. Pierre Péans Enthüllungen schockierten die öffentliche Meinung so sehr, dass François Mitterrand 1994 bei der Gedenkfeier zur Razzia von Vel d’Hiv ausgebuht wurde.

Vichy, es war (auch) Frankreich

Mit dem Eingeständnis, dass Vichy eine aktive Rolle bei der Deportation der Juden aus Frankreich gespielt hatte, durchtrennte Jacques Chirac einen gordischen Knoten. Einerseits beruhigte er die vergiftete Debatte, die durch François Mitterrands Dementis angeheizt worden war. Andererseits passte er die offizielle Rhetorik an die historische Realität an: Der französische Staat in Form des Vichy-Regimes konnte schlechterdings nicht nur als ein simples Intermezzo oder ein banaler Unfall in der Geschichte der Nation betrachtet werden. Er hatte eine bestimmte Idee von Frankreich verkörpert, die man beklagen konnte, die General de Gaulle und die Résistance bekämpft hatten, die aber von einem nicht unerheblichen Teil der französischen Bevölkerung befürwortet worden war.

Dieser Bruch wurde von den Gaullisten, von Pierre Messmer über Pierre Lefranc bis hin zu Philippe Seguin, heftig angefochten. Dabei wurden jedoch zwei Sachverhalte verwechselt. Rein formaljuristisch konnte man argumentieren, Vichy habe über keinerlei Legitimität verfügt. Auf diese These stützten sich der Kriegsgaullismus und später die provisorische Regierung der Französischen Republik. Aber mit der Betrachtung der historischen Fakten ließ sich diese Argumentation nur schwerlich vereinbaren. Ob man es wollte oder nicht, Vichy hatte Frankreich repräsentiert, mindestens bis 1942. Die Großmächte hatten das Regime anerkannt, die Bevölkerung es unterstützt, und der Staatsapparat hatte es nicht in Frage gestellt. Dass das freie Frankreich diese Legitimität nach und nach untergrub und sich 1944 durchsetzen konnte, widerlegte dieses Schema keineswegs.

Wie dem auch sei: Jacques Chiracs Grundsatzrede bedeutete einen heilsamen Bruch, indem er den offiziellen Diskurs an die historische Realität und das Drängen der Gesellschaft anpasste. Man hätte sogar glauben können, dass die Polemik um Philippe Pétain damit ein für alle Mal ein Ende hätte. Das war jedoch nicht der Fall. Im Jahr 2014 veröffentlichte der Polemiker Eric Zemmour das Buch Le Suicide français (Der französische Selbstmord), in dem er die alte Saga des Vichy-Schutzschildes wieder aufgriff, von der man glaubte, sie sei endgültig tot und begraben. Sein Ziel war klar: Mit seiner Behauptung, Pétain habe Widerstand geleistet, hoffte er, eine Brücke zwischen der gaullistischen Rechten und der extremen Rechten zu schlagen. Ein Unterfangen, das bislang ohne Folgen geblieben ist, das aber zeigt, dass eine noch so meisterhafte Rede nicht ausreicht, um das Feuer der Leidenschaften zu löschen, egal wie ungesund sie auch sein mögen.

Übersetzung: Norbert Heikamp

Der Autor

Olivier Wieviorka ist Professor an der École normale supérieure de Paris-Saclay und hat unter anderem La Mémoire désunie. Le souvenir politique des années sombres, de la Libération à nos jours (Points-Seuil, 2013) sowie eine Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale (Perrin, 2023) veröffentlicht.