Auf dem Jakobsweg:

Mein Camino von Berlin nach Santiago

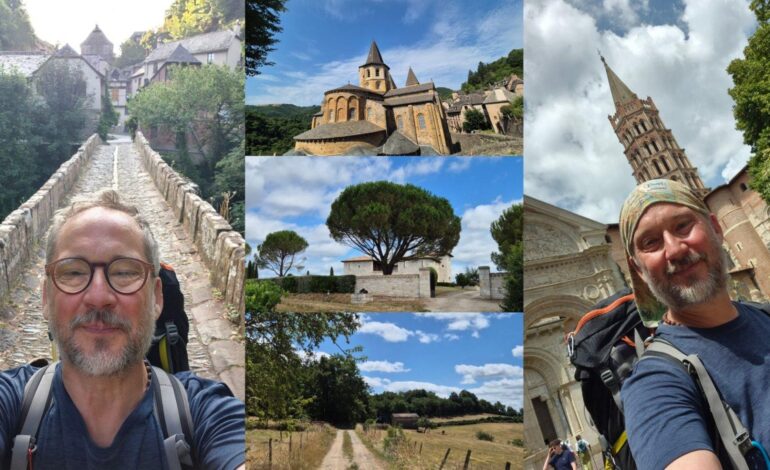

Zehn Jahre, über 2.000 Kilometer, unzählige Begegnungen: Seit 2016 wandert der Autor von Berlin Richtung Santiago. Sein #berndscamino ist keine bloße Pilgerreise, sondern eine archäologische Grabung Europas – politisch, historisch, geografisch, religiös, persönlich.

Paulo Coelho machte den Jakobsweg zur spirituellen Selbstsuche, Hape Kerkeling zum humorvollen Selbstversuch. Beide inspirierten Millionen und prägten Erwartungen: Einkehr bei Coelho, Auszeit bei Kerkeling. Ich wählte einen anderen Zugang – den Arbeitsweg: eine archäologische Probegrabung Europas. Den Camino nur in Spanien zu laufen, kam für mich nicht in Frage. Mein Weg begann 2016 – ganz wie bei den Pilgern des Mittelalters – an der eigenen Haustür, in Berlin. Schritt für Schritt grabe ich mich weiter nach Westen, inzwischen bis Toulouse. Die gelbe Muschel auf blauem Grund weist hunderte Wege durch Europa, und ich folge ihnen, wo immer sich Abzweige und persönliche Bezüge auftun. Wandern ist für mich weit mehr als Fortbewegung: ein Ritual aus Bewegung, Spiritualität und Entdeckungen. Echtes Reisen bedeutet, Geschichte im Gelände zu lesen, innezuhalten und Menschen wie Orte mit Neugier zu begegnen. Es ist meine eigene „Grand Tour“ – ohne Kutsche, ohne Filter, nur auf eigenen Füßen. Manche schaffen die fast viertausend Kilometer bis Santiago am Stück. Ich bewundere sie dafür – und weiß, dass diese Leistung für mich unerreichbar bleibt.

Zeitenwenden

Meine Grabungskampagnen wurden immer wieder unterbrochen – vom Job, von Jahreszeiten, von der Pandemie. Politisch gab es zusätzliche Brüche, die meine Kampagnen unterbrachen. Seit 2016: die Not von Geflüchteten aus Syrien, ein Brexit ohne Not, Grenzschließungen in der Pandemie, seit 2022 der russische Angriffskrieg.

So traf ich Carina, deren Familie ich in einer Notunterkunft Berlin betreute – die gleiche Frau begegnete mir zufällig auf meinem Weg in Dijon, wo sie in meiner Herberge arbeitete. Doch jenseits der Mosel wirkte die Ukraine fern, Solidaritätsfahnen hingen nur vereinzelt. In Burgund begegnete ich Wadim aus der Ukraine, der ohne Geld bis Santiago lief. Ich gab ihm Tipps, wie er mit Muschel und Pilgerpass leichter Unterstützung fand. Wahrscheinlich hatte er so auch den Kriegsdienst vermieden. Aktionistische deutsche Grenzschließungen hinterlassen Narben, auch sonst prägte politische Instabilität viele Gespräche am Wege. In Frankreich spottete man über Paris und Macron, ohne Alternativen zu bieten. In Deutschland sah ich Unterschiede zwischen Ost und West: leere Dörfer, großflächige Felder, Geflüchtete auf Fahrrädern – Normalität und Langeweile zugleich. Und eine Blaskapelle, die mir auftrug: „Sag Berlin, dass Geflüchtete hier besser arbeiten dürfen.“

Auch Grabungen sind in Europa nicht repräsentativ. Aber sie prägen Bilder.

Geografische Schichten

Zwischen Berlin und Toulouse erwartete ich Gegensätze, fand aber vor allem Ähnlichkeiten: Berliner Urstromtal, Magdeburger Börde, Weserbergland, Sauerland, Kölner Bucht, Eifel – und nach der Metropolregion Luxemburg, Lothringen, Burgund, Auvergne, Zentralmassiv bis Toulouse.

Die deutschen Mittelgebirge waren den Hügeln Frankreichs nicht unähnlich. Weinbau begann schon in Deutschland. Der große Unterschied: In Frankreich führte der Weg oft durch menschenleere Schönheiten. Das Aubrac im Zentralmassiv war auf meinem Weg deshalb besonders eindrucksvoll, gefolgt von der unterschätzten Eifel. Westfälische Heimatgefühle erhielt ich zwischen Weserberg- und Sauerland. Lothringen dagegen wirkte erschöpft, manche Dörfer leben nur dank holländischer Zuwanderung, ebenso wie die Landschaften Sachsen-Anhalts durch Fördermittel.

Historische Schichten

In Ostdeutschland blieb die Gleichmacherei des Kommunismus sichtbar: Felder eingeebnet, Dörfer leer, dazwischen restaurierte Schmuckstücke. Niedersachsen trug auf meinem Weg die Handschrift der Industrie: Autosiedlungen mit großen Häusern, in denen heute oft nur noch die alternden Eltern wohnen. Die Narben europäischer Industriekultur wird im Sauerland und Bergischen Land, in Lothringen und rund um Cransac-les-Thermes langsam von Natur überwuchert.

Auch das Heilige Römische Reich blieb spürbar: Bischofsstädte neben protestantischen Regionen, erkennbar an Architektur und kirchlicher Infrastruktur. In Domrémy-la-Pucelle hörte ich, Jeanne d’Arc habe jenseits der Maas das Saint Empire nicht interessiert. Ein Wärter in der Chapelle de Bermont meinte ernsthaft, sie habe den Brexit vorausgesehen.

Mein Weg nach Westen war der umgekehrte Weg jahrhundertelangen westlichen Sendungsbewusstseins gen Osten. Und die Sendung aus dem Westen war oft kolonial geprägt. Zwischen Trier und Köln werden noch heute römische Kolonien stolz ausgestellt. In Citeaux, wo ich einen ganzen Klosteralltag verbrachte, organisierte Bernhard von Clairvaux die Zisterzienser-Kolonisation gen Osten. Auch die Martinskirchen zeigten westliches Sendungsbewusstsein. Im romanisch-altsächsischen Gebiet der Ottonen begann das Sendungsbewusstsein gegenüber den Slawen. Ab Magdeburg entstanden Backsteinklöster wie Jerichow oder Lehnin. Städte und Abteien lagen in der kolonialen Landschaft meist 30 Kilometer auseinander – ein Tagesmarsch, ein Schrittmaß der Geschichte. Soweit das Verbindende mit Hintergedanken.

Europa spürte ich aber besonders eindringlich im ehemaligen Kriegsgebiet rund um Lothringen. Panzersperren, Kriegerdenkmäler, Soldatenfriedhöfe – hier ist Kriegsgeschichte noch sichtbar. Ich übernachtete beim Pastor des luxemburgischen Echternach, dessen Kirche im Krieg zerstört wurde. Nach Trier erreichte ich bewusst über unter Druck stehende Schengen Frankreich. Luxemburg prägt die Region stärker, als Paris oder Berlin es wahrhaben wollen. Sein Wohlstand hält Dörfer am Leben, im Radio klingt Letzeburgisch als Ersatz für das verdrängte Moselfränkisch.

In Boust stand ich schließlich an dem Hof, auf dem mein Großvater 1946 als Kriegsgefangener gearbeitet hatte. Neunzig Jahre später erinnerte sich die Familie noch lebhaft an ihn. Wir stellten alte Fotos nach, sprachen drei Sprachen zugleich, aßen und tranken in herzlicher Runde. Im Schafstall, den Opa Fritz einst aus Resten der Maginot-Linie errichtet hatte, hieß es: „Die Schafe sind noch heute glücklich.“

Am nächsten Tag stieß ich in Thionville auf eine Robert-Schuman-Büste – ein stiller Hinweis darauf, dass diese Grenzregion, nicht Paris oder Berlin, eine eigentliche Geburtsstätte Europas ist. Später in Burgund führte mich der Weg durch die Weinberge des Côte-d’Or nach Taizé, wo Frère Roger Geflüchteten vor den Deutschen rettete und auch deshalb auf Versöhnung setzte. In der Auvergne wiederum meint „der Krieg“ für die Menschen meist Glaubenskriege oder den Hundertjährigen Krieg. Die deutsche Besatzung erscheint dort – trotz dokumentierter Gräuel – nur als Episode.

Religiöse und gesellschaftliche Schichten

Die Wege der Jakobspilger sind offizielle Kulturrouten des Europarates. Tourismus- und Regionalverbände haben in ganz Europa Programme entwickelt, um Jakobskirchen und alte Pilgerspuren miteinander zu verbinden – erfolgreich aber nur, wenn die Bedingungen stimmen. Deutschland ist Wanderland: Jakobswege sind hier eng mit regionalen Wanderwegen verflochten. Dichte Besiedlung, die Naherholungssuche der Großstädter, die romantische Wandervogelbewegung und eine tiefe Naturverbundenheit haben eine bemerkenswerte Infrastruktur hervorgebracht – mit klaren Wegmarkierungen, Pilgerstempeln und privaten Unterkünften. Kirchengemeinden und das unschlagbare dazugehörige Vereinswesen boten mir oft Unterkunft, ob katholisch oder protestantisch. Doch gerade in Ostdeutschland hat der Sozialismus kirchliche Gemeinschaften zerstört; gelebter Glaube existiert dort kaum noch.

In Frankreich hingegen hat der Laizismus eine ganz eigene Infrastruktur geprägt. Selbst kleinste Dörfer besitzen gut ausgestattete Mairies. Der Zentralstaat drängte die Kirche zurück – und übernahm Aufgaben, die einst im Pfarrhaus lagen. Und es gibt öffentliche Toiletten, Tourismusbüros, Bürgermeisterämter, Mediatheken, Gîtes communaux. In der Mairie findet man heute „tampons de pèlerinage“, Wasser oder einfach eine offene Tür. Gut für Pilger – solange die Öffnungszeiten stimmen bzw. Paris zahlt… Aber selbst in Frankreich gibt es Vereine für Pilger: Die „Sociétés des Amis de Saint-Jacques“ führen hilfreiche private Übernachtungslisten und halten die Wege in Schuss. Überhaupt ist die Religion ist auf dem gesamten Weg auf dem Rückzug. Nationalistisch- identitäres Denken wächst vielerorts, während der universelle christliche Glaube oft nur noch als Folklore überlebt. Und doch gab es Reste: kleine katholische Gemeinschaften, geöffnete Kirchen, Pilgerstempel, stille Andachten. Zu meiner Überraschung erhalten Priester in Lothringen noch immer ihr Gehalt vom französischen Staat, während in Deutschland die Kirchensteuer ganze Strukturen trägt – doch in beiden Ländern verwaisen Kirchen und Pfarrämter zunehmend, nicht zuletzt durch die Missbrauchsskandale.

Die eindrücklichste Begegnung die mich spirituell zum Nachdenken brachte hatte ich mit Myriam aus Marseille, einer Französin mit algerisch-muslimischen Wurzeln. Sie diskutierte mit mir pilgernd im Wald, über deutsche Schuld in der Shoa, deutsche Blindheit gegenüber Gaza, die Versöhnung mit Frankreich und wie sehr Menschen ihrer Herkunft noch immer am Rand der französischen Mehrheitsgesellschaft stehen. Religiöse Neutralität ist keine kulturelle Neutralität.

Persönliche Schichten

Gastfreundschaft begegnete mir überall. Unterschiede zwischen Ländern sah ich keine – aber Vertrauen war Bedingung. Und Vertrauen fällt einem weißen Mann mit Pilgermuschel leichter zu als vielen anderen. Meine Wege durch französische Vorstädte ließen erahnen, wie sehr ich ansonsten durch eine heile Provinzwelt wanderte. Tourismusmanagement legt Wege so, dass sie Schönheit zeigen, Brennpunkte meiden. Doch wer tausende Kilometer pilgert, wird auch der Realität begegnen – für mich waren es Myriam oder eine Familie aus der Banlieue von Nizza.

Über das Internet habe ich mit vielen Menschen noch Kontakt. Andere sind gestorben, manche Klostergemeinschaften längst aufgelöst.

Die Gespräche waren oft neugierig, manchmal überraschend sachkundig. In Frankreich wusste fast jede Familie etwas über das deutsche Rentensystem. In Deutschland witzelte man, dass es in Frankreich keinen Wind- und Sonnenstrom gäbe.

Europa neu begehen

Mein Camino war bisher keine lineare Wanderung, sondern eine Folge von Grabungskampagnen – unterbrochen von Jahreszeiten, Zeitenwenden und Begegnungen. Wie in einer archäologischen Probegrabung blieben manche Schichten nur angerissen, andere öffneten sich überraschend tief.

Die Geografie zeigte weniger Unterschiede als erwartet, eher ein Kontinuum von Landschaften. Deutlicher sprach die Geschichte: vom sozialistischen Erbe im Osten, von Industrieregionen, von Krieg und Robert Schuman im Grenzland, von alten Reichen und neuen Traumata. Religion wich zurück, war aber nicht verschwunden. Infrastruktur trug mich weiter – Dörfer, Vereine, Gemeinden. Persönliche Schichten erzählten von Gastfreundschaft, Energiefragen, Neugier und Missverständnissen.

Diese Vielfalt war selten glatt oder versöhnlich, sondern voller Brüche. Doch gerade darin liegt Europas Stärke. Es lebt nicht nur in Verträgen, Hauptstädten und Gipfeln, sondern in Landschaften, Gesprächen, Erinnerungen von Familien, kulturellen Erfahrungen, in offenen Kirchen und an den Küchentischen der Gastfreundschaft.

Europa zeigt sich nicht nur in Verträgen und Gipfeln, sondern am Wegesrand: in Landschaften, Gesprächen, offenen Kulturorten und Kirchen und an den Tischen der Gastfreundschaft. Seine Stärke liegt in miteinander verwobenen Brüchen.

Der Autor

Bernd Hüttemann ist Generalsekretär der Europäischen Bewegung Deutschland, des größten Netzwerks für Europapolitik in Deutschland. Er berät zudem die Deutsche Bischofskonferenz in europäischen Fragen. Aufgewachsen in Paderborn, der Stadt mit der ältesten Städtepartnerschaft Europas (Paderborn-Le Mans), erwarb er seine Französischkenntnisse in der Jugendarbeit und vertiefte sie während seiner beruflichen Tätigkeit in Brüssel. Seine europapolitische Laufbahn begann er bei den Jungen Europäischen Föderalisten und der Europa-Union Deutschland. Anschließend war er in der Robert Bosch Stiftung, als PR-Berater und als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Europäische Politik tätig. Von 2000 bis 2003 leitete er Programme des Auswärtigen Amtes zur EU-Heranführung der Slowakei und Kroatien, unter anderem als Berater des slowakischen Regierungsamtes in Bratislava.