Abibac:

Pionierarbeit zwischen Hürden und Erfolg

Vor mehr als 30 Jahren wurde in Bonn der Grundstein für das AbiBac gelegt – den Doppelabschluss, der das deutsche und französische Bildungssystem miteinander verbindet. Was einst eine kühne Vision war, wurde zu einem Erfolgsmodell, das bis heute Grenzen überwindet.

Einer seiner Gründerväter war Friedhelm Dilk. Als Schulleiter des Friedrich-Ebert-Gymnasiums (FEG) in Bonn leitete Dilk ab 1986 die erste deutsche Pilotschule für das AbiBac. Zuvor hatte er am Romanischen Seminar der Universität Bonn gearbeitet. Nach dem Referendariat unterrichtete er Deutsch und Französisch am Bonner Beethoven-Gymnasium, bevor er 1981 in das nordrhein-westfälische Kultusministerium abgeordnet wurde. Dort wirkte er an der Entwicklung der Lehrpläne der Sekundarstufe II und an der Umsetzung des AbiBac mit. Mit den Ländern Hessen, Baden-Württemberg und dem Saarland begann eine enge Zusammenarbeit, unterstützt von den Services culturels der französischen Botschaft in Bonn.

Bonn und das FEG als idealer Standort

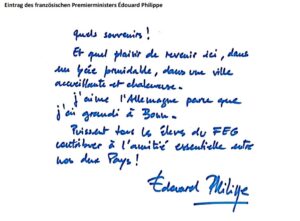

Friedhelm Dilk denkt in Epochen, Reformen und Systemen – doch Bildung entsteht für ihn nicht auf dem Papier, sondern im Klassenzimmer. Dort begegnen sich nicht nur verschiedene Sprachen, sondern auch unterschiedliche Welten. „Wer Menschen über Grenzen hinweg wirklich zusammenbringen will – sprachlich wie kulturell –, muss so früh wie möglich anfangen und gemeinsame Strukturen schaffen. Denn es reicht nicht, einander nur freundlich zu begegnen.“ Ein von beiden Ländern getragenes deutsch-französisches Gymnasium hätte Dilk gerne in Bonn etabliert. Dieser Plan ließ sich jedoch nicht verwirklichen – obwohl das französische Lycée de Gaulle-Adenauer in einem Nebengebäude des FEG untergebracht war und beide Schulen Turnhalle, naturwissenschaftliche Fachräume und das CDI teilten. Im Unterschied zu den damals bestehenden deutsch-französischen Gymnasien wurden die germanophonen Schüler am FEG bereits ab Klasse 5 gemeinsam mit ihren frankophonen Mitschülern in Französisch unterrichtet. Unter ihnen befand sich auch der spätere französische Premierminister Édouard Philippe. Philippe verbrachte seine Jugend in Bonn und legte an der Französischen Schule sein Baccalauréat ab.

Frankreich überzeugen

Bereits seit 1970 verfügte das FEG über einen deutsch-französischen Zweig, den der damalige Schulleiter Heinz Pöttgen (Anglist) gemeinsam mit Grieben (Romanist) entwickelt und eingerichtet hatte. Der bilinguale Unterricht wurde gezielt gefördert – mit zusätzlichen Stunden und einem besonderen Vermerk auf dem Zeugnis, der den bilingualen Bildungsgang dokumentierte, auch wenn er den besonderen Lerneinsatz nur teilweise widerspiegelte. Zur selben Zeit gründete Nando Mäsch die „Arbeitsgemeinschaft der Gymnasien mit zweisprachig deutsch-französischem Zug“, die bundesweit Schulen vernetzte. Auch das FEG war vertreten. Harald Kästner hatte in der Ständigen Konferenz der Kultusminister ein Modell einer deutsch-französischen Doppelqualifikation entwickelt: die Délivrance simultanée der Allgemeinen deutschen Hochschulreife und des französischen Baccalauréat. Auf dieser Grundlage wollte Dilk den bilingualen Vermerk zu einer Doppelqualifikation erweitern und wurde 1983 nach Paris entsandt, um Sondierungsgespräche mit der Inspection générale zu führen.

Der Élysée-Vertrag als Verbündeter

Sein Austausch mit dem Generalinspekteur für Erdkunde verlief zunächst zurückhaltend. Dilk stellte sich vor und machte deutlich, worum es ihm bei diesem Besuch ging: um die weitere Entwicklung der Zusammenarbeit im Bildungsbereich. Er erläuterte, dass Französisch in Deutschland nicht nur als Fremdsprache unterrichtet werde, sondern auch als Unterrichtssprache in Sachfächern wie Geschichte und Erdkunde – ein Ansatz, den er für besonders gelungen hielt. „Ich bin gekommen, um mit Ihnen über eine engere Kooperation zu sprechen“, erklärte er. Dann führte er aus: „In Deutschland gibt es bilinguale Bildungsgänge, in denen Französisch nicht nur als Fremdsprache, sondern auch als Unterrichtssprache in Fächern wie Erdkunde und Geschichte eingesetzt wird, also nicht die Muttersprache Deutsch. Und wir finden, das ist ein guter Weg.“

Sein französischer Gesprächspartner zeigte sich ablehnend. Doch die Deutschen hatten einen mächtigen Verbündeten: den Élysée-Vertrag von 1963, in dem sich beide Länder zur engen Zusammenarbeit im Bildungswesen verpflichteten. Dilk betonte, dass der Vertrag in die Realität des Alltags übersetzt werden müsse, z. B. durch einen durchgehenden bilingualen Bildungsgang von Klasse 5 bis 13, der mit dem Abschluss sowohl des deutschen Abiturs als auch des französischen Baccalauréat endete. Zwar war der Wille auf beiden Seiten vorhanden, doch die Umsetzung blieb schwierig.

Das FEG als Pilotschule

Die Verhandlungen zogen sich lange hin. Treffen mit französischen Schulaufsichtsbeamten in der baden-württembergischen Landesvertretung in Bonn – „auch wegen des hervorragenden Essens dort“ – waren geprägt von der Schwierigkeit, das im Partnerland erworbene Baccalauréat im Inland anzuerkennen. „Das hängt auch mit einem grundlegenden europäischen Problem zusammen: Man gibt etwas von der nationalen Hoheit ab – und das fällt uns bis heute schwer. Und nun sollen beide Länder ausgerechnet die zentrale Verantwortung für dieses ‚Heiligtum‘, das Abitur bzw. das Baccalauréat, teilen und auf einer gemeinsamen Grundlage verantworten.“

Nordrhein-Westfalen setzte 1987 ein deutliches Signal: Mit dem Erlass zu den bilingual deutsch-französischen Bildungsgängen an Gymnasien wurden die in der Praxis entwickelten Konzepte erstmals offiziell anerkannt und als Modell für das Land verankert. Viele Formulierungen aus der schulischen Praxis fanden Eingang in das Dokument, von dem weitere Initiativen zur Stärkung des Fremdsprachenunterrichts ausgingen – mit Französisch stets in herausgehobener Position. Das FEG wurde daraufhin zur Pilotschule des Schulversuchs für die Entwicklung eines deutsch-französischen Abiturs bestimmt.

Doppelabschluss für Europa

Der entscheidende Schritt zur vollen internationalen und binationalen Anerkennung folgte 1994: Mit dem Abkommen von Mulhouse vereinbarten Deutschland und Frankreich, dass Schüler mit dem AbiBac sowohl das deutsche Abitur als auch das französische Baccalauréat erwerben. Damit wurde aus dem zunächst landesrechtlich geregelten bilingualen Bildungsgang ein gemeinsamer Doppelabschluss beider Staaten.

Die Grundlage des Schulversuchs war eine enge deutsch-französische Kooperation: Schüler sollten auf Basis eines verstärkten bilingualen Deutsch-Französisch-Unterrichts beide Abschlüsse gleichzeitig erwerben können. Im Partnerland galt dies spiegelbildlich: Für den mündlichen Prüfungsteil entsandte das jeweilige Land Prüfungsbeauftragte, um die Prüfungen zu begleiten und durchzuführen. Der Erwerb der Doppelqualifikation gewährleistete, dass die Absolventen im Partnerland rechtlich und inhaltlich gleichgestellt waren. Ziel war es zudem, die Schüler zu motivieren, das jeweils andere Land intensiv kennenzulernen, die Sprache nicht nur sehr gut zu beherrschen, sondern auch offen für ein Studium oder einen Studienaufenthalt zu sein.

Fremdsprachenunterricht als Schlüssel zur Verständigung

Der Fremdsprachenunterricht wurde im Schulversuch verstärkt und eröffnete neue Möglichkeiten des gemeinsamen Lernens für germanophone und frankophone Schüler. Besonders erfolgreich war die Verbindung von Sprachunterricht und Fachunterricht in Sachfächern wie Erdkunde und Geschichte – eine hervorragende Grundlage für ein späteres Studium im Partnerland. Für die französische Seite war dies eine besondere Herausforderung, da die Fachlehrer meist nur eine Qualifikation hatten, während deutsche Lehrkräfte in der Regel zwei Fakultäten besaßen, z. B. Geschichte oder Erdkunde und Französisch.

Heute lernen tausende Schüler an mehr als 170 Schulen in beiden Ländern, wie bereichernd es ist, in zwei Kulturen zugleich zuhause zu sein. Dieses Erfolgsmodell ist nicht nur ein Zeugnis gelebter deutsch-französischer Freundschaft, sondern auch ein wichtiger Baustein für ein vereintes Europa, das Vielfalt als Stärke begreift. Aber Dilk mahnt: „Wenn Französisch weiterhin an Boden verliert, verlieren wir auch die notwendigen Erfolge in der deutsch-französischen Verständigung unter den Jugendlichen. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Europas Zukunft hängt von der Verständigung der jungen Generation ab – und dieses Verstehen und Verständigen muss auch künftig durch die Doppelqualifikation gestärkt werden.“

Friedhelm Dilk dankt allen Partnern der französischen Schulverwaltung, besonders Mme Paulin, M. Weiss, Mme Citerio und Inspecteur général Maurice Maucuer, sowie den Kollegen der Fachkonferenz Französisch am FEG und dem Team des CSI Lyon. Unvergessen bleibt der Einsatz der ersten 14 Schüler des FEG, die 1999 das AbiBac mit großem Erfolg abschlossen. Ebenso dankt Dilk Herrn Dr. Acker, Frau Dr. Christ und Harald Kästner für ihren unermüdlichen Einsatz. Das AbiBac zeigt bis heute, wie bereichernd binationaler Unterricht und kulturelle Verständigung sein können.

Dieser Beitrag basiert auf Folge #82 „AbiBac und mehr – Wie Frankreichs Schulen in Deutschland Wurzeln schlugen…“ des Frankreich-Podcasts Franko-viel (18. Juni 2025) sowie auf Gesprächen des Redaktionsleiters mit Friedrich Dilk.

Unser Gast

Friedhelm Dilk absolvierte nach dem Abitur mit Schwerpunkt Französisch ein Studium der Romanistik, Germanistik und Theaterwissenschaften an den Universitäten Bonn, Köln und Göttingen, ergänzt durch Studienaufenthalte in Tours-Poitiers und Caen. Anschließend unterrichtete er Deutsch und Französisch am Beethoven-Gymnasium Bonn. Von 1981 bis 1986 arbeitete er im Kultusministerium NRW an der Entwicklung von Richtlinien für die Sekundarstufe II sowie am europäischen Referenzrahmen für Sprachen. Von 1986 bis 2005 leitete er das Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn und engagierte sich dabei für das AbiBac-Programm, die deutsch-französische Zusammenarbeit sowie die Weiterentwicklung des bilingualen Fremdsprachenunterrichts. Zudem übernahm er Lehraufträge an der Universität Bonn, organisierte Lehrerfortbildungen und wirkte bei internationalen Kongressen mit.

In Kooperation mit: