Cocoriki:

Von Briefmarken, Tabak und Chinesen

Jeder, der schon mal in Frankreich war, kennt es, das rote Schild in länglicher Form, auf dem in weißen Lettern Tabac steht. Aber was hat dies mit Colbert, Karotten und Asiaten zu tun? Cocoriki hat sich schlau gemacht.

Briefeschreiben war 1989, meinem ersten Jahr in Frankreich, der billigste und einfachste Weg, den Kontakt zu meinen Freunden und meiner Familie in Deutschland aufrecht zu erhalten. Das bedeutete allerdings auch, dass ich regelmäßig am Postamt Schlange stehen musste, um Briefmarken zu kaufen. Bis zu jenem Tag, als mich meine Gastmutter erstaunt fragte, warum ich denn nicht zu einem Tabac ginge. „Dort kann man nicht nur Zigaretten kaufen, sondern eben auch Briefmarken und vieles mehr.“, klärte sie mich auf. Und so betrat ich im November 1989 meinen ersten Bar tabac in Garches, einem schicken Vorort von Paris.

Im Prinzip war es ein ganz gewöhnliches Bistrot mit einem langen Tresen, an dem immer jemand stand und einen Kaffee, bzw. un petit rouge, ein Gläschen Rotwein trank. Eine Besonderheit gab es allerdings: In einer Ecke befand sich ein Kiosk, an dem alles Mögliche angeboten wurde, hauptsächlich Zigaretten, Bonbons und Kaugummis, man konnte aber auch Lottoscheine einlösen und Rubbellose kaufen. Als ich dran war, bat ich um ein „carnet de timbres pour l’Europe“ und zu meinem Erstaunen hatte die Dame hinter dem Schalter das sogar parat. Ich wurde schnell Stammkunde. „Vive le tabac!“

„Un carnet de timbres, s’il vous plaît“

Vier Jahre später, als ich zum Studium ein Jahr in Paris verbrachte und deshalb eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen musste, führte mich der Weg überraschenderweise erneut zu einem Tabac. Auf der Liste der verlangten Unterlagen stand unter anderem „un timbre fiscal d’un montant de 150 Francs“ (wenn mich mein Zahlengedächtnis nicht trügt, dann müsste die Summe stimmen). Briefmarken zu 150 Francs? Gibt es das überhaupt? wunderte ich mich. „Das sind keine gewöhnlichen Briefmarken, das sind Steuermarken, die man in einem Tabakladen kauft, um Behördengänge zu bezahlen“, klärte mich ein Freund auf und erzählte mir die lange Geschichte der Tabakläden, einer Institution, die aus dem Straßenbild Frankreichs nicht mehr wegzudenken ist.

Rauchen ist Hexerei

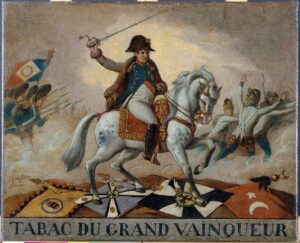

Angefangen hat alles mit Jean Nicot, dem französischen Botschafter in Portugal, wo Tabak wegen seiner medizinischen Eigenschaften angebaut wurde. Um die Migräne von Catherine de Medicis Sohn, François II., zu lindern, schickte der Diplomat im Jahr 1561 Tabakblätter an den französischen Hof, die unter den Namen « herbe à la reine », « catherinaire », « herbe à Nicot », oder « plante sacrée » in Apotheken verkauft und als Kräutertee getrunken wurden. Der Tabak stieß allerdings nicht nur auf Wohlwollen. Die Päpste Urban II. und Urban VIII. brachten ihn mit Hexerei in Verbindung und drohten Tabakrauchern sogar mit Exkommunikation, was dem Siegeszug des Tabaks jedoch keinen Einhalt gebieten konnte. Der Staat witterte eine zusätzliche Einnahmequelle und so machte der Finanzminister Jean-Baptiste Colbert im Jahr 1674 die Herstellung und den Verkauf von Tabak zu einem königlichen Monopol, das während der Revolution von 1789 zwar abgeschafft, dann aber 1810 von Napoleon I. mit der Gründung einer staatlichen Agentur wieder eingeführt wurde.

1926 wurde die industrielle Tabakverwertung rechtlich vom Staat getrennt und der SEIT (Société d’exploitation industrielle des tabacs) anvertraut, aus der 1959 der SEITA wurde (Service d’exploitation des tabacs et allumettes), dessen Vorsitzender des Verwaltungsrats allerdings weiterhin unter Kontrolle des Staates stand. Erst 1995 wurde die SEITA privatisiert und fusionierte 1999 mit dem spanischen Unternehmen Tabacalera zu Altadis, das wiederum 2008 von Imperial Tobacco gekauft wurde.

Die Tabakläden werden allerdings weiterhin staatlich geregelt und müssen strenge Auflagen erfüllen, sie dürfen sich beispielsweisen nicht in „geschützten Bereichen“ befinden, also in der Nähe von Schulen oder Gotteshäusern. Zudem kann nicht jeder diesen Beruf ausüben, denn die Ladenbesitzer sind keine einfachen Händler, sondern Vertreter der Verwaltung, die sorgfältig ausgewählt und streng überwacht werden. Anfangs wurde dieser lukrative Posten ehemaligen Soldaten, ihren Ehefrauen oder Witwen, ehemaligen Beamten oder Personen anvertraut, die dem Staat ihren Mut und ihre Hingabe bewiesen hatten. Während des Zweiten Weltkriegs, unter dem Vichy-Regime, mussten die Kandidaten beweisen, dass sie nicht den Freimaurern angehörten und auch Juden war dieser Posten verwehrt. Noch heute sind Tabakhändler „Angestellte“ der Verwaltung, deren Vertrag alle neun Jahre erst nach einer gründlichen steuerlichen und moralischen Prüfung verlängert wird.

Marion und Manu

Wenn ich am Morgen noch etwas Zeit habe, dann schaue ich auf dem Weg zur Arbeit immer bei „meinem“ Tabac vorbei, um un p’tit café zu trinken. Er trägt den Namen le Boursault, aus dem einfachen Grund, da er sich an der Ecke der Rue Boursault und der Rue des Dames befindet. Auf dem Tresen liegt immer die neueste Ausgabe des Le Parisien, und im Hintergrund laufen die Nachrichten auf dem Fernseher, der bei Fußballspielen jedes Mal eine ganze Horde von Fans in Trikots der bleus, der französischen Fußballmannschaft anzieht. Hinter dem Tresen steht Manu, le patron, der sich die politischen und philosophischen Debatten der piliers de bar, der Stammkunden anhört, die manchmal in Streit ausarten, da jeder besser zu wissen scheint, was Präsident Macron machen sollte. Meistens schweigen jedoch alle vor sich hin und starren auf ihr Glas. Sie scheinen in einem inneren Dialog mit ihrem Wein zu sein, denn ab und zu entweicht ihnen ein bah oui oder ein voilà, voilà!

Manu, ein Mittvierziger aus der Auvergne ist ein patron de bistrot wie aus dem Bilderbuch: Man sieht ihn nie ohne ein Geschirrtuch, das er die meiste Zeit lässig auf der linken Schulter trägt. Wenn er nicht wieder mal seine Hose über seinen mächtigen Bauch nach oben zieht, dann regelt er mit der Fernbedienung die Lautstärke des Fernsehers, auf dem den ganzen Tag über der Dauernachrichtensender BFM Reportagen über den Zustand Frankreich sendet, die sofort von allen kommentiert werden.

Der eigentliche patron ist allerdings seine Frau Marion, la patronne. Sie ist Ende dreißig, etwas rundlich und hat alles im Auge, vor allem ihren Mann, damit er nicht zu großzügig mit den Stammkunden ist. Ihr Reich ist der Kiosk mit der Laufkundschaft, die vielfältiger nicht sein könnte. Vom Straßenfeger bis zum Businessmann, alle kommen sie zu Marion, die mit keinem das gleiche Französisch spricht. Bei Jean-Paul, den alle nur „JP“ nennen und dessen Rente für Rotwein und Rubbellose draufgeht, nimmt sie kein Blatt vor den Mund:

– „Allez J.P., bouge ton cul, tu bloques tout le monde“ („Komm schon J.P., bewege deinen Arsch, du hältst alle auf“).

Kommt dann aber ein junger Mann im Anzug herein, um Zigaretten zu kaufen, dann verwandelt sie sich in eine andere Person und flötet in übertriebener Höflichkeit:

– „Bonjour cher Monsieur, que puis-je faire pour vous? » (Guten Tag mein Herr, was kann ich für Sie tun?“)

Marion ist ein wahres sprachliches Chamäleon.

Ein neues Gesicht im Tabac

Da le Boursault seit einiger Zeit auch noch eine Pick-upstation ist, kennt Marion jeden beim Namen, der einmal ein Paket abgeholt hat (umso mehr, wenn man einen deutschen Personalausweis vorlegt und einen Familiennamen hat, der für Marion „typisch elsässisch“ ist.) Für Marion war ich „l’Allemand avec un nom de famille alsacien “. Eines Tages, im Dezember 2023, als ich wieder mal ein Paket abholte, schaute Marion mich mit traurigem Blick an:

– „C’est la dernière fois aujourd’hui. On a vendu le tabac.

– Ah bon?

– Et oui, ce n’est plus possible. Ce sont des Asiats qui l’ont acheté.

– Ah bon!

– Ouais, vous savez il n’y a plus que des Asiats qui tiennent des tabacs en France.

– Et vous, vous allez faire quoi?

– On retourne dans le pays de mon mari, en Auvergne. Paris ce n’est plus possible.“

Manu und Marion hatten also das Boursault verkauft, an „les asiats“ Jordan und Hua, ein junges französisches Ehepaar, dessen Eltern in den 1970er Jahren aus dem Guangdong Delta in China nach Frankreich emigriert waren. Selbst wenn Jordan und Hua also schon die dritte Generation in Frankreich waren, blieben sie „des Asiats“.

Jordan und Hua

Was hatte Marion wohl damit gemein, als sie sagte, die Asiaten übernehmen die Tabakläden? Ich fand eine Antwort in Le Parisien (wo sonst?): ASIATIQUES, nouveaux Auvergnats de Paris?, so der Titel des Artikels. Dort erfuhr man, dass man in der Tat in den letzten Jahren einen starken Zuwachs der Tabakbesitzer asiatischer Herkunft verzeichnete. Nach den Wäsche- und Lebensmittelgeschäften, den Obst- und Gemüseläden oder den Restaurants setze die asiatische Gemeinschaft nun auf das Business der Tabakläden. Eine Woche später holte ich erneut ein Paket ab. Auf den ersten Blick hatte sich nichts verändert. Die piliers de bar waren immer noch da, diesmal jedoch nicht in philosophische Selbstbetrachtung versunken, da sie zu sehr damit beschäftigt waren, den Asiats französische Gepflogenheiten zu erklären, was der neue patron Jordan, der ebenfalls ein Geschirrtuch auf der linken Schulter trug und ständig die Lautstärke des Fernsehers regelte, höflich entgegennahm. Marions Platz hatte Hua eingenommen, die neue patronne, die alles im Blick hatte und darauf aufpasste, dass ihr Mann den Stammgästen nicht zu oft eine Runde spendierte. Alles war also beim Alten geblieben.

Fast hätte ich es vergessen: Was hatte es mit der Form des Schildes auf sich, dieser berühmten roten Karotte? Diese seit 1906 gesetzlich vorgeschriebene Form geht auf das sechzehnte Jahrhundert zurück, als der Tabak in Blättern verkauft wurde. Diese Blätter wurden nicht in Bündeln gesammelt, sondern in kleinen gebundenen Rollen (die an den Enden gerieben werden mussten) und somit aussahen wie Karotten.

Bleibt nur noch eine Frage: Sind Marion und Manu glücklich über ihre Entscheidung, den Tabakladen aufgegeben zu haben? Das weiß ich nicht. Vielleicht frage ich Hua beim nächsten Mal.

Der Autor

Der in Hessen geborene Frank Gröninger wohnt seit 1993 in Paris, wo er als Lehrer für Deutsch und interkulturelle Beziehungen unter anderem für das französische Außenministerium und Sciences Po, dem Institut für politische Wissenschaften arbeitet. 2021 erschien sein Buch „Douce Frankreich: die Abenteuer eines Deutschen in Paris“, sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch, 2022 sein zweites Buch, „Dessine-moi un(e) Allemand(e)“.