Rhin supérieur :

Quand le populisme fragilise l’espace transfrontalier

L’intégration européenne est au cœur du Rhin supérieur. Pourtant, les dernières élections ont révélé une progression record des partis populistes et souverainistes, tant en Alsace que dans les régions frontalières allemandes. Longtemps perçus comme des vitrines de l’amitié franco-allemande, ces territoires sont-ils en train de remettre en cause la relation bilatérale ?

Le Rhin supérieur occupe une place singulière en Europe, ayant joué un rôle clé dans la réconciliation franco-allemande. Cette région est souvent présentée comme un laboratoire de l’intégration européenne. Dans ce contexte, la montée des partis eurosceptiques, au niveau national comme européen, peut sembler paradoxale. Pourtant, des polémiques récentes autour de la coopération franco-allemande ravivent des débats identitaires et révèlent des tensions historiques persistantes.

Euroscepticisme et controverses

Lors des dernières élections européennes, le Rassemblement National (RN) a obtenu 33 % des voix en Alsace. De l’autre côté du Rhin, l’Alternative für Deutschland (AfD) a enregistré une forte progression dans les circonscriptions frontalières, avec des scores oscillant entre 10 et 27 %. Ces résultats traduisent une dynamique populiste « partagée », qui s’accompagne régulièrement de polémiques nourries par des discours caricaturaux et des informations erronées sur la coopération franco-allemande. Le « traitement » réservé au traité d’Aix-la-Chapelle (22 janvier 2019) en est l’illustration la plus manifeste.

Ce texte, destiné à renforcer la coopération bilatérale a été la cible de nombreuses attaques infondées, dans un pays comme dans l’autre. En France, des figures comme Bernard Monot, du parti souverainiste Debout la France, ont diffusé des propos alarmistes, affirmant que le traité allait « livrer » l’Alsace à l’Allemagne ou faire de l’allemand une langue administrative. De son côté, Marine Le Pen y a vu une atteinte à la souveraineté nationale, allant jusqu’à évoquer un éventuel partage du siège français à l’ONU. Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) a de son côté critiqué un texte « austéritaire ». Ces tensions se sont traduites jusque dans l’enceinte de l’Assemblée nationale : en juillet 2022, Thibaut François, député du RN, a qualifié Charles Sitzenstuhl, élu du Bas-Rhin, d’« ambassadeur du Bundestag ». Ce dernier n’a pas manqué de dénoncer ces propos comme une insulte à l’Alsace et un signe persistant de germanophobie. Dans le même esprit, l’installation de panneaux bilingues dans certaines communes a ravivé des rumeurs en lien avec des traumatismes hérités des conflits passés.

En Allemagne, les critiques ont été plus modérées mais tout aussi révélatrices. L’AfD a rejeté le traité, le qualifiant de « programme de développement régional » au détriment des contribuables allemands. Pour ce parti, il ne s’agissait ni de paix ni d’amitié, mais d’un projet supranational menaçant la souveraineté nationale. Cette rhétorique s’inscrivait dans une logique d’auto-victimisation, où toute forme d’intégration était perçue comme une perte au profit de l’autre.

Entre contestation nationale et continuité transfrontalière

La progression des partis eurosceptiques ne traduit pas nécessairement un rejet des relations transfrontalières. En Alsace, les acquis de l’intégration européenne sont en effet rarement remis en question.

Historiquement favorable à une sortie de l’UE, le RN a infléchi sa position après l’élection présidentielle de 2017, et prône désormais une réforme de l’Union de l’intérieur. Cette stratégie vise à élargir sa base électorale en recentrant le discours sur des enjeux nationaux comme la sécurité, l’immigration ou le pouvoir d’achat – un mélange de pragmatisme électoral et de rhétorique identitaire. Les analyses montrent d’ailleurs que ni l’UE ni la coopération franco-allemande ne figurent parmi les priorités des électeurs du RN, y compris lors des élections européennes. Le vote RN s’explique davantage par une contestation des politiques nationales, notamment sur les questions migratoires et socio-économiques.

Le soutien à l’AfD relève d’une logique comparable : un profond rejet du « système », souvent alimenté par un sentiment d’insécurité et par la crainte d’une dilution identitaire. L’AfD et le RN partagent une hostilité à toute supranationalité renforcée et défendent une vision intergouvernementale et souverainiste de l’Europe. Tous deux réclament une réduction des prérogatives de la Commission européenne, pourtant un acteur central de la coopération territoriale, notamment à travers le programme Interreg qu’elle cofinance et coordonne.

Le rejet des Eurodistricts par le RN illustre cette défiance envers la coopération transfrontalière, perçue comme une menace à la souveraineté nationale. Néanmoins, depuis 2022, le parti ne remet plus en cause l’espace Schengen, signe d’un certain pragmatisme, contrairement à l’AfD. Traditionnellement centralisateur et attaché à un État unitaire, le RN soutient, en Alsace, la sortie de la région Grand Est, une revendication largement partagée localement, même si ses positions sur la gouvernance territoriale restent floues.

L’ambivalence de l’intégration transfrontalière en Alsace

Malgré des décennies de coopération transrhénane et un ancrage européen solide, la crainte d’une influence allemande excessive reste aujourd’hui bien présente. Cette méfiance, souvent instrumentalisée par certains partis politiques, puise ses racines dans la rivalité héritée des conflits franco-allemands. L’idée selon laquelle l’Alsace serait trop perméable à l’influence allemande continue d’alimenter les discours nationalistes, nourrissant une défiance vis-à-vis d’une intégration transfrontalière jugée excessive.

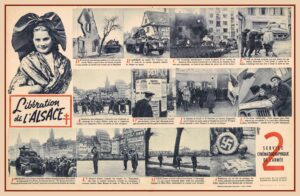

Dans une perspective historique plus large, l’État français, notamment après les deux guerres mondiales, a cherché à affirmer une rupture culturelle nette entre l’Alsace et l’Allemagne. S’inscrivant dans une logique d’uniformisation nationale, ces politiques visaient à atténuer la germanité de la région, pourtant constitutive de son identité culturelle et linguistique. Ce processus a contribué à recomposer l’identité alsacienne, entre affirmation francophone et effacement partiel de l’héritage rhénan. Le sentiment de culpabilité lié à une germanité perçue comme trop marquée a parfois conduit une partie de la population à adopter un nationalisme francophile exacerbé, au détriment des liens franco-allemands. Ce contexte a nourri des préjugés persistants et une méfiance encore perceptible dans certains discours populistes, constituant un frein potentiel à la coopération et à l’intégration régionale.

Pourtant, malgré ces réticences, plusieurs dynamiques – du local à l’européen – témoignent aujourd’hui d’une volonté renouvelée de renforcer les liens dans l’espace du Rhin supérieur. La création de la Collectivité européenne d’Alsace marque une étape importante vers une gouvernance plus adaptée aux spécificités régionales. Cette évolution s’accompagne d’initiatives concrètes : promotion du bilinguisme, valorisation du patrimoine culturel alsacien, intensification des échanges éducatifs, sociaux et culturels. En Alsace, on observe également un renouveau des traditions rhénanes partagées – carnavals, fêtes de la bière, culture musicale – qui participent à raviver un sentiment d’appartenance à un espace alémanique commun.

Ainsi, malgré les tensions héritées de l’histoire et la montée de l’euroscepticisme, le Rhin supérieur demeure un territoire où mémoire et avenir s’articulent autour d’une coopération transfrontalière porteuse de réconciliation et d’ancrage européen.

L’auteur

Greg Zwickert est étudiant en double Master d’études européennes : Gouvernance et Sociétés Européennes à l’Université catholique de Louvain, et Diplomatie Territoriale à Sciences Po Strasbourg. Actuellement stagiaire au Centre d’excellence Jean Monnet franco-allemand, il contribue à la coordination des ouvrages scientifiques. Ses recherches portent notamment sur les dynamiques politiques et institutionnelles de l’espace du Rhin supérieur ainsi que sur les enjeux liés à l’euroscepticisme dans cette région transfrontalière.

Cette contribution a été présentée le 8 mars 2025 dans le cadre d’un workshop pour doctorants français et allemands conjointement organisé par le Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (Université de Bonn) et le Centre d’Excellence Jean Monnet (Université de Strasbourg).

Avec le soutien de l’Université Franco-Allemande et la Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V.