Au-delà des frontières :

L’Europe et la coopération transfrontalière en images

L’Europe se construit souvent là où les fossés étaient autrefois les plus profonds : aux frontières. À une époque où les frontières nationales tendent à s’estomper, les cartes et les images jouent un rôle central. Elles racontent des histoires de coopération, d’échange et de visions communes.

Dans un processus d’intégration européenne qui tend à atténuer la matérialité des frontières, les visuels produits dans le cadre de coopérations transfrontalières jouent un rôle important dans la construction de récits symboliques. Cet article propose d’analyser ces représentations au sein de deux espaces de coopération dans l’UE : la Grande Région et le Rhin Supérieur. En adoptant l’approche sémiotique fondée sur la méthodologie de Gunther Kress et Teo van Leeuwen, l’analyse envisage la frontière comme un signe polysémique inscrit dans l’évolution des discours sur le transfrontalier. Dans une perspective historiographique, l’étude veut exposer les processus de légitimation à l’œuvre dans ces visuels et leur contribution aux narratifs des coopérations transfrontalières.

Des dynamiques nationales à une coopération transfrontalière affirmée

Marquée par un passé industriel et les séquelles des conflits mondiaux, la Grande Région initie sa coopération transfrontalière en 1969 par une initiative franco-allemande. La commission intergouvernementale créée se réunit pour la première fois à Bonn en 1970. Le Luxembourg la rejoint dès 1971, donnant naissance au « triangle minier », ou Saar-Lor-Lux. L’Accord de Bonn de 1980 confère une base juridique et institue la Commission régionale SaarLorLux-Trèves-Palatinat occidental. En 1995, le premier Sommet des exécutifs, tenu à Mondorf-les-Bains, définit une structure propre de coopération de la Grande Région dans le sillage du Traité de Maastricht, renforcée en 2005 par la fusion des commissions et l’intégration des partenaires belges.

Espace emblématique de la coopération transfrontalière, le Rhin Supérieur se présente depuis les années 1960 comme un « laboratoire » d’Europe (Birte Wassenberg). L’initiative helvétique débute en 1963 avec la naissance de la Regio Basiliensis. La coopération s’institutionnalise ensuite en 1975 avec l’Accord de Bonn, qui établit une commission intergouvernementale franco-germano-suisse. La rencontre des chefs d’État à Bâle, dans le contexte d’INTERREG et de la réunification allemande, réaffirme la vocation commune du territoire. Cette idée se renforce avec la création de la Conférence du Rhin Supérieur en 1991, du Conseil Rhénan en 1997, puis de la Région Métropolitaine du Rhin Supérieur en 2010, « en résonance avec les objectifs de l’Agenda franco-allemand de 2020 ».

De l’industrie lourde à la reconversion économique

Territoire marqué par son passé industriel et les conséquences d’une crise économique, l’analyse cartographique constitue un outil pertinent.

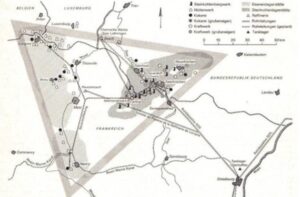

Le premier visuel étudié est une carte de 1974 conçue par Hubertus Rolshoven, industriel sarrois et inventeur du terme Montandreieck SaarLorLux.

Interprété à partir de la méthode de Kress et van Leeuwen, ce visuel mobilise des symboles forts. Sur un plan représentationnel, la carte met en scène les villes et centres industriels à travers un triangle symbolique illustrant une organisation spatiale structurée, et une interdépendance économique transfrontalière. En tant que structure conceptuelle, elle catégorise visuellement l’information pour révéler les relations systémiques propres à un espace industriel intégré. L’interactivité repose ici sur des conventions cartographiques classiques, tandis que la composition accorde une saillance appuyée aux éléments – symboles, toponymes et triangle – pour suggérer un effet de dépassement des frontières nationales.

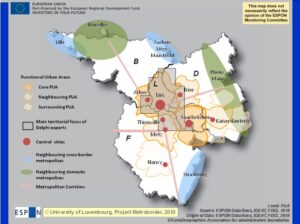

Une seconde carte, réalisée en 2010 par l’Université du Luxembourg dans le cadre du programme ESPON, représente la Grande Région comme un espace polycentrique transfrontalier.

Les centres urbains y figurent comme les principaux éléments, signalés par des points rouges, tandis que les lignes noires illustrent un processus de flux interconnectés du territoire. Conçue comme une structure conceptuelle de narration, la carte souligne une organisation spatiale centrée sur des zones urbaines, en incluant des pôles périphériques comme Bruxelles ou Strasbourg. Sur sa composition, elle souligne la métropolisation croissante, notamment autour de Luxembourg, dont l’influence économique dépasse les frontières nationales. Cette carte illustre la transition d’une logique économique nationale vers une vision intégrée, fondée sur les dynamiques d’urbanisation transfrontalière.

Ces cartes, en montrant un territoire initialement structuré par l’industrie lourde puis évoluant vers une organisation polycentrique basée sur une interconnectivité urbaine, témoignent de la structuration progressive d’une aire métropolitaine transfrontalière articulée autour des principaux centres urbains de la Grande Région.

D’une logique nationale à une intégration fonctionnelle

Une photographie prise le 15 décembre 1989 à Bâle, à l’occasion du 25e anniversaire de la Regio Basiliensis, montre les dirigeants français, allemand et suisse réunis pour un sommet à forte portée symbolique.

Ce visuel est tiré de la publication de 2023 célébrant les 60 ans de la Regio Basiliensis, « Meilensteine der Oberrheinkooperation ». Selon Roland Barthes, dans Rhétorique de l’image, qui distingue deux niveaux de signification — la dénotation et la connotation — cette approche permet d’interroger à la fois la dimension factuelle (les chefs d’État entourés de leurs traducteurs et les drapeaux nationaux) et la charge symbolique de l’image. Le logo de la Regio et les drapeaux renvoient ainsi à une volonté d’intégration transfrontalière sous une forme cérémoniale. D’après Kress et van Leeuwen, l’interactivité est marquée par la mise en scène officielle et une composition visuelle poussée : l’arrière-plan rouge accentue la saillance des figures et renforce la solennité du moment. Par son contenu et son contexte, ce visuel reflète la portée symbolique de la coopération dans le Rhin Supérieur.

Le second visuel analysé pour le Rhin Supérieur provient du projet INTERREG « Les rencontres du Rhin Supérieur II » (2004-2007), visant à impliquer la société civile dans la coopération transfrontalière.

L’affiche se compose de deux parties : un dessin de Tomi Ungerer et un encadré textuel accompagné d’une carte du cadre frontalier. Les participants sont engagés dans une action commune. Les vecteurs, qui illustrent le mouvement, renvoient à un « processus transactionnel », selon Kress et van Leeuwen, où l’interaction entre les figures donne forme à une narration collective. Motif récurrent, le triangle symbolise une coopération stable et structurée autour d’un objectif partagé. L’aspect interactif est renforcé par une adresse directe : « Vos projets sont l’avenir », ce qui confè à l’affiche un ton mobilisateur. Ce ton est modéré par une mention plus institutionnelle « La Région Alsace peut vous aider » pour un soutien logistique et politique. Sur le plan compositionnel, le puzzle et la structure triangulaire suggèrent un emboitement des pays partenaires. Les personnages, porteurs d’identités nationales dans une action commune, incarnent une coopération transcendant les appartenances étatiques. En bas, la carte du Rhin Supérieur établit le lien entre le symbolisme et l’action transfrontalière concrète, complétant ainsi le dessin d’Ungerer.

France-Allemagne, une vision commune ?

Au total, l’analyse sémiotique des visuels de la coopération transfrontalière dans la Grande Région et le Rhin Supérieur met en évidence la construction symbolique et la légitimation des dynamiques transfrontalières, au-delà des seuls héritages industriels ou des récits de réconciliation. Comme le soulignait un éditorial conjoint de la Mission opérationnelle transfrontalière et du BBSR (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung) en janvier 2019, dans un contexte d’euroscepticisme grandissant, la France et l’Allemagne – moteurs de l’intégration européenne – sont appelées à montrer concrètement, notamment par le visuel, les bénéfices de la coopération. Au-delà de leur fonction illustrative, ces visuels participent à la légitimation des coopérations transfrontalières en Europe.

L’auteur

Loris Pagnani est doctorant en histoire-géographie dans le cadre d’une cotutelle entre l’Université du Luxembourg et l’Université de Strasbourg. Sa thèse porte sur l’analyse visuelle et multimodale de la coopération transfrontalière dans la Grande Région et le Rhin Supérieur depuis la fin des années 1960. Il est rattaché à l’Institut luxembourgeois de recherche socio-économique (LISER) et travaille sous la direction de Christophe Sohn (LISER) et de Birte Wassenberg (Sciences Po Strasbourg). Diplômé en droit et en histoire, et originaire d’un territoire frontalier de la Grande Région, il s’intéresse aux dynamiques frontalières et à leurs implications dans le cadre européen.

Cette contribution a été présentée le 8 mars 2025 dans le cadre d’un workshop pour doctorants français et allemands conjointement organisé par le Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (Université de Bonn) et le Centre d’Excellence Jean Monnet (Université de Strasbourg).

Avec le soutien de l’Université Franco-Allemande et la Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V.