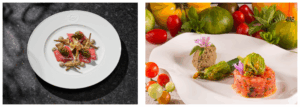

Duels gourmands :

Quand la culture culinaire française rencontre la gastronomie allemande

En France, la gastronomie fait partie intégrante du patrimoine culturel national, tandis qu’en Allemagne, les restaurants doivent parfois composer avec une image difficile. Pourtant, le nombre de restaurants étoilés y est en hausse.

« Vous avez réservé ? » En France comme en Allemagne, c’est souvent la première question que les restaurateurs adressent à leurs clients lorsqu’ils franchissent la porte de leur établissement. Autre point commun : lorsque le service se fait attendre plus que de coutume, l’excuse du serveur se résume en une seule expression : manque de personnel. Mais des différences demeurent de part et d’autre du Rhin, où l’importance accordée à la table est d’une exagération proverbiale : les Français travailleraient pour manger, tandis que les Allemands se contenteraient de manger pour pouvoir travailler. « La table est le pivot autour duquel tourne la civilisation », affirmait le diplomate français Talleyrand (1754-1838).

Des racines profondes

Une étude de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) indique que les Français seraient les champions du monde du temps passé à table, que ce soit à domicile, à la cantine ou au restaurant. Ils restent ainsi fidèles à la définition que donnait le célèbre Curnonsky (1872-1956) de la gastronomie française : « C’est vraiment une religion, dans le grand et noble sens latin de ce mot religio, c’est-à-dire un lien entre les hommes. »

En 1814, les cosaques du tsar Alexandre Iᵉʳ, qui avaient combattu aux côtés des Prussiens et des Autrichiens lors de la bataille de Paris, avaient pris l’habitude, dans les troquets parisiens, de crier bystro (« vite, vite » en russe) pour passer commande avant le couvre-feu. Une belle légende, toutefois contestée par les Auvergnats et les Poitevins de la capitale. « Pourquoi pas ? » (cur non, en latin) aurait pu répondre le « Prince des gastronomes » en choisissant son pseudonyme — auquel il ajouta le suffixe -sky par plaisanterie — lors de la venue des officiers russes en France, en 1894. Quoi qu’il en soit, l’anecdote illustre bien l’importance que les Français accordent à leur patrimoine gastronomique : pas question de laisser l’origine du cassoulet toulousain, de l’aligot d’Auvergne, de la choucroute alsacienne ou du foie gras du Périgord être disputée par qui que ce soit.

Fast-foods et fins gourmets

Dans les deux pays, la fréquentation des restaurants a chuté de plus de 10 % par rapport aux années pré-Covid. La hausse des prix, la baisse du pouvoir d’achat et l’évolution des habitudes – avec des consommateurs de plus en plus attirés par la restauration rapide – en sont les principales causes. L’imagination de certains restaurateurs pour résister à l’anglo-américanisme dominant – Fastfoude à Tours, FresssCancan à Berlin – n’y a rien changé. De nombreux clients privilégient désormais la livraison de repas à domicile plutôt qu’une sortie au restaurant.

Les différences entre la France et l’Allemagne restent notoires, voire proverbiales, en matière de gastronomie. La France, en particulier, n’hésite pas à « mettre les petits plats dans les grands » pour promouvoir son art culinaire dans le monde : en 2010, l’UNESCO a inscrit le « repas gastronomique des Français » au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, catégorie créée en 2003 pour protéger les savoir-faire traditionnels. Cette distinction célèbre le respect des terroirs et le partage de « bons petits plats » entre parents, amis ou collègues autour d’une table conviviale. Même sans occasion festive, les Français restent attachés aux repas quotidiens : 54 % s’attablent chaque jour à 12 h 30, suivant le rythme traditionnel entrée – plat principal – dessert, selon les statistiques.

En 2019, déclarée Année de la gastronomie française, pas moins de six ministères, 5 000 restaurants et 86 établissements scolaires ont participé à l’opération Goût de France / Good France, lancée dans le monde entier en partenariat avec l’UNESCO et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). L’initiative a été prolongée l’année suivante par le Paris Food Forum, colloque international destiné à réfléchir aux évolutions de la gastronomie.

De quoi faire saliver de jalousie les consommateurs allemands… mais plutôt d’amertume. Les statistiques sont implacables : 1 475 restaurants, toutes catégories confondues, devraient faire faillite en 2025, soit une hausse de 17 % par rapport à 2022. Depuis 2020, les prix dans la restauration classique ont bondi de 32,4 %, ceux des fast-foods de près de 24 % et ceux des cantines d’environ 20 %. Un sondage révèle même que sept Allemands sur dix auraient réduit leurs repas au restaurant.

Entre clichés et chefs étoilés

La réputation de la cuisine allemande, souvent réduite à la caricature des jambonneaux et de la choucroute aux pommes de terre, le tout arrosé de bière, exaspère les gastronomes qui aimeraient plus de reconnaissance – et d’exigence – de la part des consommateurs, allemands comme étrangers. La difficulté réside en grande partie dans le fédéralisme, qui rime parfois avec chauvinisme régional : Berlin ne saurait admettre que sa Currywurst vienne d’ailleurs, pas plus que le Bade-Wurtemberg n’accepterait de voir ses Schwäbische Maultaschen perdre leur authenticité. La concurrence ne vient pas seulement des autres régions d’Allemagne, mais aussi de l’étranger : la France et la Belgique exportent leurs fromages, les Schnitzel viennent d’Autriche, les Knödel de Bohême, le Döner Kebab de Turquie — pour ne citer que quelques exemples. L’influence étrangère est indéniable, un phénomène comparable à celui que connaît la France avec ses pizzerias italiennes, ses grills balkaniques (Balkan-Grill), ses snacks syriens et ses sushi japonais — sans oublier les plats surgelés, symboles de la standardisation culinaire mondialisée.

Depuis 1969 – et 1983 pour l’édition allemande –, un guide gastronomique fondé par deux journalistes, Henri Gault et Christian Millau, paraît chaque année pour aider les consommateurs à repérer les nouvelles tendances de la haute cuisine et à choisir les meilleures adresses… tout en évitant les moins bonnes. Ses commentaires critiques influencent directement la fréquentation des établissements. Les notes et les toques attribuées par le Gault&Millau suscitent parfois la crainte des restaurateurs, qui préfèrent souvent les étoiles d’un autre best-seller : le Guide Michelin. Créé par les frères Michelin en 1900 à l’occasion de l’Exposition universelle de Paris, le célèbre « guide rouge » est publié en Allemagne depuis 1964. Il recense et récompense chaque année la haute gastronomie et ses chefs les plus prestigieux.

Pour 2025, il parle même de « millésime exceptionnel » : la France compte désormais 654 restaurants étoilés, dont deux nouvelles distinctions 3 étoiles à La Rochelle (Charente-Maritime) et à Saint-Méloir-des-Ondes (Ille-et-Vilaine), soulignant la diversité régionale de sa gastronomie. La cuisine allemande n’est pas en reste : 341 restaurants y sont mentionnés, dont deux nouvelles tables 3 étoiles à Hambourg et Berlin, portant à 12 le nombre d’établissements de cette catégorie.

Petit glossaire pour ceux qui ont faim (et soif)Le vocabulaire français de la restauration n’est pas toujours facile à traduire en allemand. Restaurant vient de restaurer (remettre en état), mais depuis le 16e siècle il désigne un « aliment reconstituant », avant de donner son nom deux siècles plus tard au lieu de consommation – repris d’ailleurs tel quel en allemand. On peut également se restaurer dans un café, où les sandwichs ont la préférence des consommateurs (même quand ils ne boivent pas de café), ou dans une auberge, un établissement prévu initialement pour héberger les touristes qui veulent y passer la nuit – un terme emprunter au langage militaire à partir du mot hari, proche de l’allemand Heer (l’armée) et qui définit le logement sommaire des mercenaires germains de l’armée romaine. Le troquet et le bistrot français correspondent à la Kneipe allemande. On y vient pour boire un verre, mais on peut aussi se contenter d’un encas. Pour se sustenter, c’est peut-être l’espagnol Esta un minuto (Reste une minute) qui a donné son nom à l’estaminet que des linguistes verraient plutôt d’origine wallonne et qui ne désignerait que des débits de boissons, de la bière essentiellement (petit indice au passage : la Flandre a appartenu à l’Espagne au 16eme siècle). Ceci dit, la langue allemande préfère le Gasthof (littéralement la cour des hôtes, donc l’hôtel) pour désigner des auberges de tradition, là où les parkings ont remplacé les lointaines étables pour chevaux fatigués. A ne pas confondre avec Gaststätte ou Gasthaus (la maison des hôtes) qui propose à leurs clients à la fois menus, lits et parfois places de stationnement. Le bar, dans les deux langues, est un lieu de rencontres où l’on se distrait entre amis devant un verre. Au 18e siècle, les débits de boisson de la banlieue parisienne ont été accompagnés de bals musette dans les guinguettes – une expression remise à la mode un peu partout en France, son nom vient d’un vin blanc sec de petite qualité (très sec…) et bon marché, le guinguet, produit en Île-de-France. Une chanson populaire l’a immortalisé : « Ah, le petit vin blanc qu’on boit sous les tonnelles du côté de Nogent ». Pour la bière, on parlera de brasserie, mais pas forcément pour évoquer un endroit où l’on brasse la bière, comme c’est le plus souvent le cas en Allemagne (Brauerei), d’où elle est originaire, introduite par les réfugiés d’Alsace-Lorraine en 1871, qui ont choisi d’émigrer à Paris. |

La rédaction remercie le Restaurant Serge Vieria (Chaudes-Aigues) et la Schwarzwaldstube (Baiersbronn) pour les photos.

L’auteur

Licencié d’allemand à l’université de sa ville natale Orléans en 1969, Gérard Foussier a découvert sa passion pour les relations franco-allemandes grâce au jumelage avec Münster en Westphalie. Après une formation de journaliste au quotidien Westfälische Nachrichten, il a travaillé pendant trois décennies à la radio allemande Deutsche Welle à Cologne puis à Bonn, avant d’être élu en 2005 président du Bureau International de Liaison et de Documentation (B.I.L.D.). Rédacteur en chef de la revue bilingue Dokumente/Documents pendant 13 ans, il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages. Son dernier livre, Allemanderies, est sorti en janvier 2023. Il détient la double nationalité et est détenteur de l’Ordre du Mérite allemand (Bundesverdienstkreuz).