Paul Collowald :

L’esprit de Robert Schuman

Journaliste, Paul Collowald a consacré sa vie à décrypter la relation franco-allemande et à raconter l’histoire de la construction européenne. Il s’est éteint en juillet dernier, à l’âge de 102 ans.

Né à Wissembourg en 1923, Paul Collowald fut l’un des premiers Français à renouer le dialogue avec la jeunesse allemande, dans le cadre des efforts menés par Joseph Rovan au sein de ce qui deviendra le Bureau International de Liaison et de Documentation (B.I.L.D.). À 22 ans déjà, il exprimait sa volonté de réconciliation dans un article du Nouvel Alsacien, avant de soutenir un manifeste signé par plusieurs intellectuels français, dont Albert Camus et Jean-Paul Sartre. Publié dans Esprit (1947), le texte affirmait : « Divisée, l’Europe peut être à l’origine de la guerre ; unie, elle peut être à l’origine de la paix. Nous ne sommes ni Russes, ni Américains, mais citoyens d’Europe. »

Sa rencontre en 1949 avec le ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman, alors qu’il couvrait en tant que journaliste la première session du Conseil de l’Europe à Strasbourg, fut décisive. Elle orienta durablement sa carrière et son engagement. Dès lors, Collowald s’attacha à mettre au centre de ses articles la portée de la Déclaration du 9 mai 1950. Toute sa vie, Collowald se référa à ce texte fondateur qui énonce que « l’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait », et que « la mise en commun des productions de charbon et d’acier changera le destin de ces régions longtemps vouées à la fabrication des armes de guerre dont elles ont été les plus constantes victimes ». Deux phrases que, 75 ans plus tard, il estimait toujours dignes de méditation.

Au service de l’information

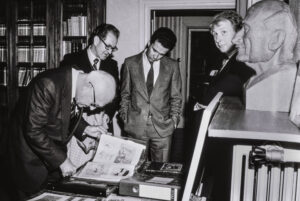

Correspondant du Monde à Strasbourg à partir de 1952, Collowald entra en 1958 dans la fonction publique européenne où il contribua à développer l’information destinée à ses confrères. Après les premiers atermoiements du projet communautaire, il s’efforça de nourrir le débat sur l’Europe. En 1959, il mit en place le Service de presse de la Commission européenne et devint porte-parole de son vice-président Robert Marjolin, avant d’être nommé directeur général de la Direction de l’Information, fonction qu’il occupa plus de dix ans (1973-1984). Collowald rejoignit ensuite Pierre Pflimlin (1907–2000) comme directeur général de l’information et des relations publiques au Parlement européen. Il aimait rappeler une phrase du général de Gaulle, prononcée en 1961 lors d’un déplacement en Lorraine : « C’est vous qui avez commencé, et nous avons poursuivi votre œuvre. »

Retiré des affaires mais toujours attentif à l’évolution de l’Europe, il répondit en 2014 aux questions de Sophie Allaux-Izoard pour un livre intitulé J’ai vu naître l’Europe. Ce n’était pas des mémoires, précisait-il, mais un témoignage fidèle à sa vocation de serviteur de l’idéal européen. Son message, à rebours de l’euroscepticisme ambiant, se voulait porteur d’espérance : « Il n’est pas trop tard, mais il est temps. »

Un héritage de vérité et d’espérance

Pionnier « impatient, inquiet, mais pas résigné », Collowald y rappelait que « les réalités européennes d’aujourd’hui sont faites, comme hier, de fortes imbrications de nature politique, économique, sociale et culturelle, le tout s’inscrivant dans une histoire, avec des dates, des lieux et des hommes ». Son message à la jeunesse était clair : l’aventure européenne « n’est pas seulement un bel héritage, mais reste un grand projet politique à adapter et à consolider pour faire face aux enjeux et aux défis d’aujourd’hui ».

Paul Collowald voulait être un témoin crédible, capable de « restituer et transmettre, en croisant les archives et les témoignages, la part de vérité historique que l’on doit pouvoir atteindre ». Il aimait citer l’historien Fernand Braudel qui, dans une interview donnée en 1983, déclarait : « Il faut réinventer les États-Unis d’Europe. Autrement, on ne sauvera pas la culture européenne, ni même l’avenir économique de l’Europe, qui dépend d’un certain sens de notre destin unitaire. » Et de réitérer vingt ans plus tard : « Il nous faut à la fois persévérer et réinventer. » Un message qui, aujourd’hui encore, conserve toute sa pertinence.

Sa carrière européenne n’effaça jamais son engagement dans les associations prônant la réconciliation franco-allemande. L’une de ses figures marquantes fut Joseph Rovan (1918–2004), qu’il avait rencontré au camp de Dachau. Dès octobre 1945, Rovan s’était distingué dans Esprit par un article intitulé L’Allemagne de nos mérites, considéré comme le point de départ du rapprochement franco-allemand en Europe. Devenu président du B.I.L.D., Rovan accueillit Collowald au sein du conseil d’administration de cette organisation, dont il gardera un souvenir profond toute sa vie.

Collowald aimait raconter une anecdote illustrant, selon lui, que la franchise du dialogue n’était pas un obstacle à l’amitié. En 1994, il lança à Joseph Rovan une « amicale admonestation » : ce dernier avait « oublié » de citer la Déclaration Schuman du 9 mai 1950 dans son ouvrage Histoire de l’Allemagne. Rovan y décrivait longuement le projet d’union européenne lancé dans les années 1930 par Aristide Briand mais n’y évoquait pas la complicité entre Robert Schuman et Konrad Adenauer – un sujet particulièrement cher à Collowald, qui se considérait comme le fidèle disciple de Schuman. Loin de s’excuser, Joseph Rovan reconnut avec modestie n’avoir eu « qu’un souvenir imprécis de l’importance du 9 mai 1950 », ce qui confirmait en fait la conviction de Collowald du rôle primordial de l’information sur ces questions. Il résuma son point de vue avec humilité : « Il ne faut pas renoncer à établir, ou à rétablir, des faits historiques, même si l’on risque de vexer un ami. »

Paul Collowald s’est éteint le 8 juillet à l’âge de 102 ans.

L’auteur

Licencié d’allemand à l’université de sa ville natale Orléans en 1969, Gérard Foussier a découvert sa passion pour les relations franco-allemandes grâce au jumelage avec Münster en Westphalie. Après une formation de journaliste au quotidien Westfälische Nachrichten, il a travaillé pendant trois décennies à la radio allemande Deutsche Welle à Cologne puis à Bonn, avant d’être élu en 2005 président du Bureau International de Liaison et de Documentation (B.I.L.D.). Rédacteur en chef de la revue bilingue Dokumente/Documents pendant 13 ans, il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages. Son dernier livre, Allemanderies, est sorti en janvier 2023. Il détient la double nationalité et est détenteur de l’Ordre du Mérite allemand (Bundesverdienstkreuz).