De Thuringe à Faucigny : l’épopée des Alamans

Les Alamans se sont établis après le IVᵉ siècle sur le territoire de ce qui n’était pas encore la France et ont largement contribué à l’essor de nombreuses régions. Cette influence est encore perceptible aujourd’hui dans les noms de localités qui, sous des orthographes diverses – Alaman, Alleman, et même Allemagne – rappellent cette peuplade germanique, vraisemblablement originaire de Thuringe.

Les arbres généalogiques des familles Alleman de Faucigny divergent, tant les confusions – faute de documents précis et détaillés – conduisent à des interprétations erronées. Même le généalogiste et héraldiste savoyard Amédée de Foras (1830-1899), célèbre depuis 1863 pour son Armorial et Nobiliaire de l’ancien duché de Savoie, se contentait d’affirmer que l’origine des Faucigny « se perd dans la nuit des temps », tout en soutenant que cette famille de haute noblesse, vassale des comtes de Genève, est attestée dès le XIᵉ siècle. Cette étude, diront plus tard des généalogistes plus scrupuleux, fourmille d’invraisemblances, et certaines hypothèses relèveraient de la pure fantaisie.

Une généalogie complexe

Selon le chroniqueur dauphinois Nicolas Chorier (1612-1692), auteur de Histoire générale du Dauphiné (1661), Aimerard de Faucigny (vers 985-1049), né à Faucigny et baptisé à Genève, serait passé, comme d’autres seigneurs locaux, d’une lointaine suzeraineté des empereurs germaniques à l’indépendance. Il serait ainsi le fondateur de la lignée, à l’origine de la souveraineté de Faucigny, qualifiée de baronnie seulement à partir de 1256, dont les contours exacts restent cependant inconnus.

Dans une savante contribution à la Revue historique de la noblesse parue en 1841, l’archéologue Jules Quicherat (1814-1882) a redessiné dans les moindres détails l’arbre généalogique de la famille Alleman, avec ses principaux rameaux. Ce n’est plus un simple arbre, mais un véritable baobab – avec plus de 350 ramifications. L’historien en connaît néanmoins les limites : « Dans le rude pays qu’ils habitaient, au milieu des pâtres et des chasseurs de chamois, nul ne s’est avisé de mettre leur histoire par écrit. De là des conjectures sans nombre sur leur origine, et l’ignorance absolue des événements qui ont pu occasionner et entretenir le phénomène de leur constitution », regrette-t-il. Et, de fait, de nombreux généalogistes qui ont tenté de compléter l’analyse de Quicherat feront rapidement le même constat.

Une autre référence crédible est l’ouvrage de l’historien Michel Rieutord (1935-1994), publié en 1988 dans le cadre des publications du Centre Généalogique du Dauphiné. Intitulé Les Alleman de Dauphiné et de Faucigny et maisons alliées, il souligne les multiples alliances entre familles seigneuriales du Moyen Âge, les seigneurs étant généralement désignés uniquement par leur prénom et leur fief.

Louis (1020-1080), premier du nom, avait constitué une seigneurie autour du château de Faucigny, attachée aux comtes de Genève. Quel lien avec le monde germanique ? Ambassadeur du roi des Francs Philippe Ier (1052-1108), Louis avait épousé en secondes noces Thetberge de Rheinfelden (1032-1094), fille de l’administrateur de la Souabe et de la Bourgogne juranne, Rodolphe de Rheinfelden (1025-1080), lui-même beau-frère de l’empereur du Saint-Empire romain germanique Henri IV (1050-1106) – à ne pas confondre avec le futur roi de France Henri IV de Navarre. Ce mariage permit aux seigneurs de Faucigny d’affirmer leur autorité tout en restant étroitement liés aux grands dignitaires du royaume. Ce n’est qu’au début du XIIIᵉ siècle que l’arrière-petit-fils de Louis, Raoul, prince de Faucigny, fut surnommé « l’Allemand » (ou « le Teutonique ») en raison de sa faveur à la cour de l’empereur Philippe de Souabe, de 1198 à 1208. Tous les descendants de Raoul, parfois appelé Rodolphe, porteront par la suite le patronyme Alleman, parfois écrit – de manière abusive – Allemand.

Valbonnais : berceau et légendes des Alleman

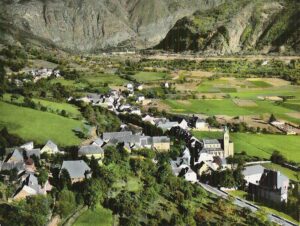

Pour plusieurs historiens et généalogistes, le véritable berceau de la famille se situerait toutefois dans la seigneurie de Valbonnais, l’une des plus importantes de la plaine de Grenoble, à quelque 200 kilomètres au sud de Faucigny. Cette seigneurie avait été occupée par des troupes mauresques. Isarn, évêque de Grenoble entre 950 et 976, avait dû trouver refuge à Saint-Donat (devenu en 1920 Saint-Donat-sur-l’Herbasse dans la Drôme). Soucieux de retrouver son siège épiscopal, il fit appel à de valeureux guerriers, issus de diverses familles dont celle des Alleman, pour former une armée et chasser les envahisseurs. En récompense, l’évêque partagea « entre les chevaliers venus à son secours un territoire considérable et à moitié désert ». C’est ainsi que les Alleman auraient reçu cette contrée – ou peut-être un intrépide soldat appelé Alemanus, qui prit alors Uriage (aujourd’hui Saint-Martin-d’Uriage) comme capitale de sa seigneurie avant d’étendre la domination de la famille dans le Valbonnais. De cette victoire est née, dans les montagnes du Jura, une locution populaire traduisant l’ardeur de la famille prête à venger toute injure : « gare la queue des Alleman » – devenu au fil des siècles « gare à la queue des Allemands » – locution qui serait à l’origine de l’expression « querelle d’Allemand ».

Mémoire toponymique et héritage

D’autres communes et hameaux de France pourraient revendiquer le statut de berceau des Alamans, mais la généalogie est une science complexe, qui a longtemps ignoré l’orthographe. Cela a conduit les populations de petites localités à imaginer parfois des origines fantaisistes. On oubliera ainsi rapidement l’hypothèse de ceux qui voient dans ce toponyme une trace des invasions arabes, résultant de la contraction de l’article défini arabe al et du mot manse (masculin et féminin), qui au Moyen Âge désignait un petit domaine féodal comprenant jardins, champs et vergers, constituant une unité d’exploitation agricole. La notoriété de ces villages, les Allemans la doivent avant tout aux Alamans eux-mêmes, vraisemblablement à des guerriers vaincus lors de leurs campagnes d’invasion et installés plus pacifiquement dans diverses régions au cours du Ve siècle, le plus souvent en pays wisigoth.

Certaines localités ont modifié leur toponyme pour éviter toute confusion avec d’autres lieux éponymes de leur région. C’est le cas d’Allemans-du-Dropt (Allamans-de-Dròt en occitan) dans le Lot-et-Garonne, où existe déjà un lieu-dit Allemans sur la petite commune de Tombebœuf, à l’écart de la départementale D254. Ce site abrite un ancien prieuré datant de 1164, longtemps détenu par la famille Goth et inscrit à l’inventaire général du patrimoine culturel.

Dans le même département, sur le territoire de la commune de Penne-d’Agenais, une ancienne chapelle romane surmontée d’un clocher-mur en briques rouges se dresse sur la rive gauche du Lot, à une centaine de mètres de l’eau. Avec le cimetière et quelques rares bâtisses, elle constitue le principal édifice d’un hameau portant lui aussi le nom d’Allemans.

En Dordogne, au croisement des départementales D106 et D709, un village coquet d’environ cinq cents habitants, colonisé vers 275 par les Alamans, porte lui aussi le nom d’Allemans. Il a conservé son nom au fil des siècles, malgré les vicissitudes des relations avec l’Allemagne aux XIXᵉ et XXᵉ siècles. Le village fut notamment traversé par la ligne de démarcation entre la France libre et la zone occupée pendant la Seconde Guerre mondiale.

À une centaine de kilomètres de là, les habitants d’Allemans-du-Dropt partagent avec ceux d’Allemans, en Dordogne, à une quarantaine de kilomètres d’Angoulême, l’origine du nom de leur commune : tous deux furent envahis par les Alamans. Le premier, colonisé vers 275, s’appelait Allemani en 1360 et Alamans en occitan. Au XIIIᵉ siècle, il est mentionné sous les orthographes Allamans puis Alamans. La bourgade, qui compte approximativement le même nombre d’habitants que son homonyme au sud, connut, elle aussi la division, mais contrairement à Allemans-du-Dropt, c’est seulement au XXᵉ siècle qu’elle fut traversée par la ligne de démarcation entre la France libre et la zone occupée par l’Allemagne.

Ces événements sont aujourd’hui oubliés : en 1998, l’équipe locale de football a scellé un jumelage avec celle du Victoria Tus de Rietberg, en Rhénanie du Nord-Westphalie, elle-même jumelée depuis 1983 avec Ribérac, à 7 kilomètres au sud d’Allemans. Une autre « attaque » est venue du ciel : en 1966, une météorite explosa au-dessus de la commune, et huit fragments, totalisant plus de 270 kilos, furent retrouvés sur place.

L’auteur

Licencié d’allemand à l’université de sa ville natale Orléans en 1969, Gérard Foussier a découvert sa passion pour les relations franco-allemandes grâce au jumelage avec Münster en Westphalie. Après une formation de journaliste au quotidien Westfälische Nachrichten, il a travaillé pendant trois décennies à la radio allemande Deutsche Welle à Cologne puis à Bonn, avant d’être élu en 2005 président du Bureau International de Liaison et de Documentation (B.I.L.D.). Rédacteur en chef de la revue bilingue Dokumente/Documents pendant 13 ans, il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages. Son dernier livre, Allemanderies, est sorti en janvier 2023. Il détient la double nationalité et est détenteur de l’Ordre du Mérite allemand (Bundesverdienstkreuz).