Discours du Vel d’Hiv

« La France, ce jour-là, accomplissait l’irréparable »

Il y a trente ans, le président Jacques Chirac reconnaissait la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs de France durant la Seconde Guerre mondiale. Un discours historique, un geste sans précédent.

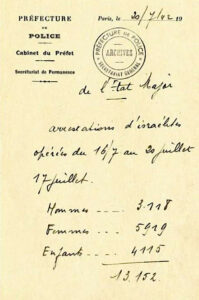

Le 16 juillet 1995, Jacques Chirac, fraîchement élu à la présidence de la République, prononçait un discours majeur pour commémorer le 53e anniversaire de la rafle du Vel d’Hiv. « Il est, dans la vie d’une nation, des moments qui blessent la mémoire, et l’idée que l’on se fait de son pays. Ces moments, il est difficile de les évoquer, parce que l’on ne sait pas toujours trouver les mots justes pour rappeler l’horreur, pour dire le chagrin de celles et ceux qui ont vécu la tragédie. Celles et ceux qui sont marqués à jamais dans leur âme et dans leur chair par le souvenir de ces journées de larmes et de honte. Il est difficile de les évoquer, aussi, parce que ces heures noires souillent à jamais notre histoire, et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l’occupant a été secondée par des Français, par l’Etat français. […] La France, patrie des Lumières et des Droits de l’Homme, terre d’accueil et d’asile, la France, ce jour-là, accomplissait l’irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux ». Le discours du président Chirac marquait une double rupture.

Brèches

Par rapport à la vulgate vichyste d’abord. Jusqu’à l’orée des années soixante-dix, la thèse défendue par Robert Aron dans son Histoire de Vichy (1954) prévalait. À ses yeux, Philippe Pétain avait été un bouclier qui avait protégé les Français des rigueurs de l’occupation. Loin d’avoir pactisé avec l’ennemi, Pétain avait constamment résisté à ses exigences et refusé la collaboration. Une approche désormais largement contestée. Dans La France de Vichy (1973), un historien américain, Robert Paxton, démontra en effet que l’Etat français avait constamment quémandé la collaboration. Paxton pointa également le lien unissant politique intérieure et extérieure. Il était vain d’opposer un alignement – détestable – sur le Reich et des réformes – indispensables – sur le plan domestique, comme le faisaient de ci-devant vichystes. L’un n’allait pas sans l’autre : la pérennité de Vichy était subordonnée à la protection de Berlin. Mais si cette thèse révolutionnaire gagnait progressivement en influence, elle ne s’était pas pour autant imposée.

Le discours du Vel d’Hiv, ensuite, rompait avec la doxa gaulliste. Dès le 18 juin 1940, Charles de Gaulle avait en effet affirmé qu’il incarnait la France puisque l’Etat français était privé de toute légitimité. Par l’armistice du 22 juin 1940, Pétain avait retiré la France de la guerre au mépris des engagements souscrits avec la Grande-Bretagne. Par ailleurs, le vote du 10 juillet 1940 lui remettant les pleins pouvoirs était à la fois illégal et illégitime. Il violait la loi constitutionnelle de 1884 qui interdisait d’attenter à la forme républicaine des institutions ; circonstance aggravante, il avait été extorqué sous la contrainte. À l’inverse, le sous-secrétaire d’Etat à la Guerre (de Gaulle), parce qu’il n’avait pas démissionné de ses fonctions, avait emporté sur les rives de la Tamise un fragment de légitimité qu’il s’emploierait à consolider en levant une armée, en ralliant des territoires et en bénéficiant, via le Conseil national de la Résistance créé en mai 1943, de l’assentiment de toutes les familles politiques. Cette thèse fut reprise par l’ensemble des présidents de la République qui succédèrent à l’homme du 18 juin, François Mitterrand inclus. Mais elle se révéla au fil du temps de plus en plus difficile à tenir.

Vents contraires

Si les communistes et les gaullistes s’affrontaient rudement dans l’arène politique, ils s’accordaient sur un point : Vichy n’avait jamais représenté la vraie France. Seule, une « poignée de misérables » avait collaboré, affirmait le « Connétable », tandis que les partisans de Maurice Thorez soulignaient que le peuple, loin de céder aux sirènes du vichysme et de la collaboration, avait résisté. Or, la recherche historique populaire ou savante présentait une vision moins amène. En 1969, un documentaire de Marcel Ophüls, Le Chagrin et la Pitié, avait montré l’ampleur du soutien populaire dont Philippe Pétain avait bénéficié. De même, le cinéaste Costa-Gavras rappela dans Section spéciale (1975) la justice d’exception que l’Etat français avait créée pour complaire à ses maîtres. A l’unisson, Robert Paxton et Michael Marrus révélèrent dans Vichy et les Juifs (1981) que l’appareil d’Etat français avait pris une part active dans la déportation des Juifs de France durant les années sombres. Or, les pouvoirs publics préférèrent s’arc-bouter sur la vision gaulliste plutôt que d’admettre l’évidence. La télévision publique refusa de diffuser Le Chagrin et la Pitié sur ses antennes et les archives restèrent interdites aux chercheurs jusqu’à la loi libérale de 1979.

Bref, un fossé grandissant en vint à opposer l’opinion publique et ses dirigeants. Or, ce fossé se transforma en gouffre sous les septennats de François Mitterrand. S’il avait participé à la Résistance, Mitterrand avait soigneusement caché sa « Jeunesse française » sur laquelle revint Pierre Péan. En 1994, le journaliste dévoila que le président, non content d’avoir reçu la Francisque, la plus haute distinction vichyste, avait fait un bout de chemin avec le régime pétainiste avec lequel il n’avait pas totalement rompu. Ainsi, il faisait fleurir chaque année la tombe du vainqueur de Verdun et il protégea constamment des foudres de la justice son ami René Bousquet, un haut fonctionnaire compromis durant l’Occupation. Les révélations de Pierre Péan heurtèrent l’opinion publique au point que François Mitterrand fut hué lors de la commémoration de la Rafle du Vel d’Hiv en 1994.

Vichy, c’était (aussi) la France

En reconnaissant que Vichy avait pris une part active dans la déportation des Juifs de France, Jacques Chirac tranchait donc un double nœud gordien. D’une part, il apaisait le débat délétère que les dénégations de François Mitterrand avaient envenimé. Il alignait d’autre part le discours officiel sur la réalité historique : l’Etat français ne pouvait être considéré comme une parenthèse ou un banal accident dans l’histoire nationale. Il avait bel et bien incarné une certaine idée de la France, que l’on pouvait déplorer, que le général de Gaulle et la Résistance avaient combattue, mais qui avait été plébiscitée par une frange non négligeable de la population française.

Cette rupture fut violemment contestée par les gaullistes, de Pierre Messmer à Philippe Seguin en passant par Pierre Lefranc. Mais cette défense confondait deux réalités. Il était possible d’affirmer que sur le plan juridique, Vichy n’avait aucune légitimité, une thèse sur laquelle le gaullisme de guerre puis le Gouvernement provisoire de la République française s’étaient fondés. Mais sur le plan historique, ce raisonnement était plus difficile à tenir. Qu’on le veuille ou non, Vichy avait représenté la France, jusqu’en 1942 a minima. Les grandes puissances l’avaient reconnu, la population l’avait soutenu, et l’appareil d’Etat ne l’avait pas contesté. Que la France libre ait progressivement miné cette légitimité et réussi à s’imposer en 1944 ne démentait en rien ce schéma.

Quoi qu’il en soit, le discours fondateur de Jacques Chirac marqua une rupture salutaire en alignant le discours officiel sur la réalité historique et la demande sociale. On aurait pu même croire qu’il avait mis un terme définitif aux polémiques entourant Philippe Pétain. Tel ne fut pourtant pas le cas. En 2014, le polémiste Eric Zemmour publia Le Suicide français, un livre dans lequel il reprenait la vieille lune du Vichy bouclier que l’on croyait définitivement enterrée. Son objectif était clair : en affirmant que Pétain avait résisté, il espérait jeter un pont entre la droite gaulliste et l’extrême-droite. Une entreprise pour l’heure sans lendemain mais qui démontre, s’il en était besoin, qu’un discours, aussi magistral soit-il, ne suffit pas pour éteindre le feu des passions, aussi malsaines soient-elles.

L’auteur

Professeur à l’Ecole normale supérieure de Paris-Saclay, Olivier Wieviorka a notamment publié La Mémoire désunie. Le souvenir politique des années sombres, de la Libération à nos jours (Points-Seuil, 2013) ainsi qu’une Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale (Perrin, 2023).