Meymac, 1944 :

Ombres et silences d’une exécution

Deux ans après le début de l’affaire de Meymac, en Corrèze, et la prise de parole d’un ancien résistant levant le voile sur l’exécution de 46 soldats allemands et d’une femme en 1944, un livre revient sur ce dossier brûlant de la Résistance.

C’est un témoignage qui a fait date. Le 16 mai 2023, Edmond Réveil, un ancien résistant FTP (Franc-tireur et partisan) alors âgé de 98 ans, se livrait dans la presse. Dans les colonnes de La Montagne et du Parisien, il décidait de briser un tabou en révélant les circonstances dans lesquelles 46 soldats de la Wehrmacht, faits prisonniers lors de la bataille de Tulle les 7 et 8 juin 1944, ainsi qu’une femme, furent exécutés sur les hauteurs de Meymac, en Corrèze. Une volonté de parler guidée par un humanisme et un « pacifisme » revendiqués par l’ancien résistant qui, 80 ans après les faits, estimait que les familles allemandes avaient « le droit de savoir ». Un passé douloureux qui, en refaisant soudainement surface, suscita de vives polémiques. « On veut entacher l’image de la Résistance », craignaient alors les associations mémorielles. Dans les semaines suivant les confidences de l’ancien résistant, la presse locale, nationale et même internationale se pressa dans la petite commune de 2300 habitants et suivit les fouilles menées pour retrouver les dépouilles des fusillés. Ce fut le point de départ de l’affaire de Meymac.

Un journaliste et un historien croisent leur regard

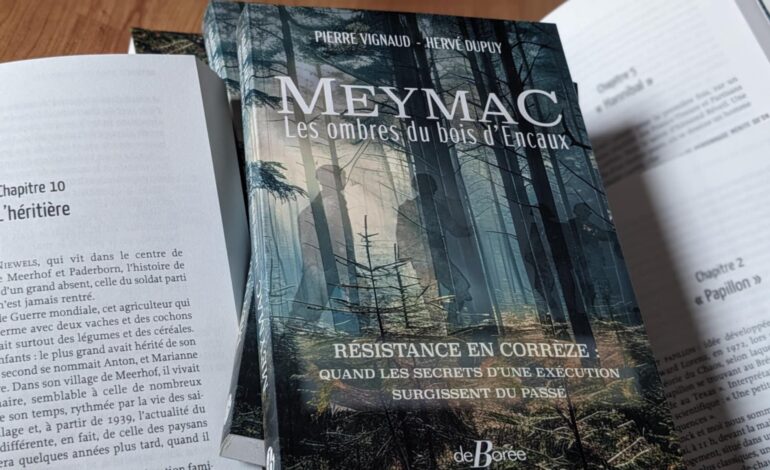

Deux ans plus tard, presque jour pour jour après cette prise de parole, un livre, Meymac, les ombres du bois d’Encaux revient sur l’onde de choc de cette affaire. Pierre Vignaud, journaliste ayant couvert le dossier pour le journal La Montagne, et Hervé Dupuy, historien spécialiste de l’histoire de la Résistance en Haute-Corrèze, ont croisé leur regard sur ces événements, qui ont connu plusieurs rebondissements au cours des 80 dernières années :

« Le journaliste est plongé dans l’actualité, le temps présent, quand l’historien pense l’événement dans un temps plus long, le contextualise systématiquement. Le journaliste peut laisser libre cours à une forme de subjectivité maîtrisée, privilégier tel ou tel aspect de l’événement. L’historien se doit d’être impartial et objectif dans son traitement. Ils l’abordent donc différemment, mais, dans cette affaire où le passé percute le présent, leurs approches, loin de s’opposer, se conjuguent. Tous les deux sont animés par une même volonté de comprendre et de transmettre », expliquent les auteurs.

Contextualiser l’affaire

Dans ce récit à la première personne, le narrateur, journaliste, et son acolyte historien s’attachent à comprendre les événements qui débutent en juin 1944, un mois marqué en Limousin — que les nazis surnommaient la « Petite Russie » — par une violence portée à son paroxysme. Ils tentent de répondre aux nombreuses questions soulevées par « ces révélations » : qui étaient ces Allemands ? Qui était cette femme exécutée parmi les prisonniers ? Comment la décision d’en exécuter 46 et d’en épargner d’autres a-t-elle été prise ?

Le lecteur se perd, avec eux, dans les méandres de la recherche historique avec tout ce qu’elle comporte de satisfactions et déceptions. À l’instar des fouilles archéologiques menées, non sans difficultés, par les autorités françaises et allemandes, ils se heurteront à des silences. Comme pour les opérations de recherche des corps menées dans le bois d’Encaux par le VDK (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge), ils devront faire face à l’absence d’archives officielles, qui auraient pu orienter et faciliter leurs investigations, ainsi qu’à la confiscation de certaines d’entre elles pour de nombreuses années encore.

Chapitre après chapitre, on s’attache à suivre les parcours d’une série de personnages ayant marqué de leur empreinte ce territoire et cette époque. On trouve parmi eux quelques résistants, à l’instar de « Papillon », le pseudonyme d’Edmond Réveil dans le maquis, ou de « Hannibal », ce chef FTP charismatique qui dût veiller à la bonne application de l’ordre d’exécution. Alsacien, ce responsable FTP insaisissable parla, dit-on, à chaque prisonnier quelques minutes avant leur exécution. Alsacien, ce responsable FTP insaisissable aurait, dit-on, parlé quelques minutes à chacun des prisonniers avant leur exécution. Papillon, alors jeune agent de liaison de 19 ans au sein des FTP, marchait dans les pas de son chef, toujours prêt à distribuer messages, ordres et contre-ordres. Il raconte que, le jour de l’exécution – le 12 juin 1944 – cet homme, ancien étudiant en droit, habité par un profond sens de la justice, « pleura comme un bébé ». Comment interpréter ces larmes ? Dans cette galerie de personnages figure aussi Johannes Niewels, caporal de l’armée d’occupation et prisonnier du bois d’Encaux. Il n’en est jamais revenu. Sa mort est longtemps restée un mystère.

Une rencontre forte en émotion

Les auteurs s’attachent ainsi à retranscrire les réactions du temps présent en recueillant les témoignages des descendants des acteurs de l’affaire. Ces héritiers, eux aussi, tentent de comprendre les événements exhumés du passé et livrent leurs récits familiaux, empreints de silences.

Parmi eux, on trouve Birgit Mertens, petite fille de Johannes Niewels, retrouvée grâce au travail conjugué des deux auteurs et d’une journaliste allemande, Tanja Stelzer, rédactrice pour l’hebdomadaire Die Zeit. Sur la base d’une liste d’identités appartenant à des prisonniers dont le corps avait été exhumé en 1969 (la date reste incertaine), la journaliste allemande avait réussi à retrouver cette descendante. Pour elle et sa famille, la mort de son grand-père était restée, au fil des décennies, une énigme autant qu’une souffrance. La correspondance de guerre entre ses grands-parents, les squelettes de fleurs séchées que le soldat envoyait depuis la France, Birgit a pu les emmener jusqu’à Meymac, lors de sa rencontre avec « Papillon », le dernier des résistants vivant. Une rencontre qui, au-delà de l’aspect symbolique, est venue donner un sens à la démarche d’Edmond Réveil. « Écrire sur cette exécution de prisonniers allemands, c’est évidemment parler de la Résistance et des résistants, mais c’est aussi poser la question du poids de l’histoire et de la mémoire sur nos existences. Ce livre est autant consacré aux événements et aux acteurs de cette période qu’à ceux qui, comme nous, se sont engagés sur le chemin de leur compréhension », expliquent Pierre Vignaud et Hervé Dupuy dans leur avant-propos.

À travers des allers-retours incessants entre deux époques, ces derniers mesurent aussi le traumatisme laissé par l’armée allemande durant l’Occupation. Construit comme une enquête, Meymac, les ombres du bois d’Encaux répond à un besoin de contextualiser les événements. L’affaire de ces soldats allemands se situe dans un mois de juin 1944 marqué par les massacres de Tulle (99 pendus), d’Oradour-sur-Glane (643 victimes) et d’Ussel (47 FTP tués par l’armée allemande). Cette violence extrême contraste évidemment avec la volonté mutuelle des Français et des Allemands, qui, 80 ans après les faits, tentent de solder leur haine passée à travers cette affaire : « Quand on pense aux circonstances de cette exécution de 1944, qui d’une certaine façon font écho à ce qui se passe en Ukraine, où l’on devra peut-être aussi, dans des dizaines d’années, en passer par là, on se dit que la vie de ces soldats n’a pas tenu à grand-chose », témoigne Philippe Brugère, maire de Meymac. « On voit à quel point la guerre est cruelle. Mais quelques dizaines d’années après s’être tiré dessus, il y a eu ces fouilles et une fraternité entre Français et Allemands ».